ENTRETIEN Avec son nouveau roman, Le Pont, Jean-François Sonnay, fort de son expérience des drames humanitaires, construit un thriller politique à multiples points de vue.

ENTRETIEN Avec son nouveau roman, Le Pont, Jean-François Sonnay, fort de son expérience des drames humanitaires, construit un thriller politique à multiples points de vue.Le reproche de nombrilisme est souvent adressé aux écrivains romands. Vaine accusation en ce qui concerne Jean-François Sonnay qui, tant par son engagement professionnel de délégué du CICR, que dans ses romans, n’a cessé de se frotter au monde. Ses premiers romans, L’Age d’or (1984) et Le Tigre en papier (1990), comptent parmi les rares fictions issues de Mai 68 en nos contrées, et deux autres de ses meilleurs livres, La seconde mort de Juan de Jesus (1997) et Un prince perdu (1999), nous emmènent d’Amérique latine en Afghanistan. Avec Le Pont, le romancier, marqué par une mission aux confins du Darfour, nous plonge au cœur des ténèbres africaines avec un mélange de vitalité généreuse et de lucide pertinence.

- Quelle est la genèse du livre, en rapport avec votre expérience vécue ?

- Comme la plupart de mes textes, il est fondé sur plusieurs strates d'expériences plus ou moins anciennes, sur des rencontres, des voyages, mais aussi sur des lectures, par exemple sur certains points de droit ou d'histoire. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler en Afrique, notamment dans la région des grands lacs en 1999 et j'en ai gardé des images, des bruits, des figures humaines, mais tout cela a été en quelque sorte distillé au cours de l'écriture. C'est à mes yeux ce qui caractérise le roman : la constitution d'un univers relativement autonome qui serait comme un prisme ou un miroir déformant pour « lire » la réalité, ou pour en témoigner tout simplement. Pour ce qui est du Pont, c'est un texte que j'ai commencé il y a plus de cinq ans. Sa rédaction a été interrompue à deux reprises par des missions avec le CICR et sans aucun doute enrichie par ces interruptions. Comme cela se manifeste dans le texte lui-même par le passage d'un narrateur à un autre et par les retours en arrière que cela implique, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs tentatives d'aborder les personnages et les situations. Le roman est pour moi à l'image de la réalité : il faut se faire une opinion, se constituer un savoir, une sensibilité à partir d'innombrables fragments perçus dans le désordre parfois.

- Pourquoi, s’agissant de régions où sont morts des millions d’individus, vous arrêter à un massacre d’une centaine de personnes ?

- Il y avait un choix à faire. Si je voulais parler de massacres à une grande échelle, j'étais obligé de recomposer et de faire "vivre" une situation extrêmement complexe, au risque de perdre toute vraisemblance, car je n'imagine pas de pouvoir raconter en un roman de deux cents pages des drames aussi monstrueux que ceux qu'ont connus le Rwanda, le Burundi ou le Congo démocratique. J'ai fait le pari qu'on peut restituer, voire comprendre un drame humain à partir de quelques éléments, de quelques personnages seulement. Le récit de la mort d'un seul homme, de la perte d'un seul enfant, du déchirement d'une seule famille, devrait pouvoir exprimer autant d'humanité que le récit inimaginable d'une hécatombe et c'est l'humanité ou l'inhumanité de ce que je raconte qui m'importe. Le reste, infiniment plus important au regard de l'avenir, est l'affaire des historiens ou des juges.

- Comment les personnages vous sont-ils apparus ? Sont-ils des « types représentatifs » ? Ont-ils des « modèles » que vous ayez rencontrés ?

- J'essaie autant que possible de créer des personnages qui soient indépendants de moi comme des autres, même s'ils sont nourris de ce que j'ai vécu ici ou là. Ce sont des créations, au sens où ils sont faits de petits bouts de personnages et de souvenirs glanés ici ou là, parfois retrouvés dans ma mémoire en cours d'écriture, car je ne prends jamais de notes et je travaille essentiellement sur le fonds de ma mémoire, du moins au moment de la composition du récit. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose "derrière", mais il y a tellement de sources diverses pour alimenter ce cours d'eau-là que leur désignation ou leur décryptage n'apporteraient qu'ennui et confusion. Une fois que j'ai terminé mon récit de mémoire, une fois que "ça tient", alors seulement, je fais des recherches historiques ou je relis des témoignages, pour étayer et corriger mon premier jet. J'essaie autant que possible de faire des personnages uniques et je ne conçois pas qu'on puisse les voir comme des « types » humains. Ils vivent ou ils ne vivent pas. Si, pour un lecteur lambda, mes personnages sont vivants, alors ils auront autant de singularité qu'un véritable être humain. Chaque être humain est unique et irremplaçable et je n'imagine pas qu'un être humain puisse jamais en représenter un autre. Même dans une démocratie, les députés ne représentent que des groupes, des tendances ou des collectivités. Les individus sont proprement « irreprésentables ».

- Vous êtes-vous documenté pour étayer la vraisemblance historico-politique du roman ?

- Oui, surtout en ce qui concerne la loi belge de compétence universelle et les problèmes des régions minières au Sud du Congo démocratique. Pour l'histoire des pays, j'ai fait une synthèse à ma façon de toutes sortes d'histoires similaires de pays africains, entre la fin de la guerre froide et les années 2000, mais là encore il ne s'agissait pas d'en représenter un plus qu'un autre, juste d'en fabriquer un qui fût vraisemblable.

- Comment voyez-vous l’évolution à venir de l’Afrique, et notamment avec l’arrivée de nouveaux « colons » tels que les Chinois ?

- Franchement, je ne sais pas. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on demande aux Africains comment ils voient leur avenir et qu'on ne les empêche pas de s'en fabriquer un en les dépouillant comme on n'a pas cessé de le faire

- Qu’aimeriez-vous que Le pont transmette à ses lecteurs ?

- Difficile de répondre sans employer de ces grands mots qui semblent vides. Peut-être les encourager à penser par eux-mêmes, à prendre leurs responsabilités, mais surtout à se préoccuper de ce qui aide à la vie ; parfois ça semble bien peu de chose, mais c'est tout ce qui pourra sauver les enfants d'Alida, les autres aussi d'ailleurs…

Une tragédie à visage (trop) humain

C’est un livre à la fois tendre et lucide que Le Pont, dont la profonde humanité des personnages va de pair avec une réflexion sous-jacente d’une acuité et d’une pertinence rares. Un roman peut-il nous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants d’une tragédie défiant apparemment toute explication ? C’est en tout cas le défi qu’a relevé Jean-François Sonnay en enquêtant, dans le sillage du jeune journaliste d’investigation belge Joos Vanhove, sur les circonstances et les auteurs non identifiés d’un massacre, dans un village africain, rappelant celui d’Oradour-sur-Glâne en France occupée : une centaine de civils rassemblés dans une église et brûlés vifs.

Si la tuerie de Kilimangolo, petit bled du Pays des Hommes (proche des sources du Congo) fait «modeste» figure à côté des génocides africains, le romancier, comme un Jean Hatzfeld dans ses récits rwandais, parvient à lui donner une valeur illustrative exemplaire. Sans se réduire à des « types représentatifs », ses personnages, perçus de l’intérieur, incarnent chacun un aspect du drame et une explication possible de celui-ci.

Côté africain, c’est le vieux colon suisse Von Kaenel, directeur d’un grand hôtel décati, genre d’aventurier à la fois attachant et mariole, aimant réellement l’Afrique et non moins ambigu, probablement mêlé à maintes affaires pas claires ; ou c’est le général Abel, alternant paroles bibliques et combinaisons tactiques, que la justice internationale (incarnée par un petit juge moins nul qu’il ne semble au premier regard) tient pour l’auteur du massacre et qui donne sa version au journaliste en le transportant sur lieu du drame ; ou c’est Alida, ancienne femme de ministre persécutée et réfugiée en Suisse chez des bourgeois « libéraux» proches de Von Kaenel. Or côté Suisse, justement, les « bienfaiteurs » d’Alida, anciens propriétaires de terres africaines invoquant la « fatalité» ou les «luttes tribales» pour expliquer les désordres des lendemains de l’indépendance, illustrent une posture durablement paternaliste et frottée de racisme sous couvert de charité. Ces personnages sont d’ailleurs les plus durement traités par l’auteur, sans démagogie anti-helvétique pour autant, mais il est vrai que certain pharisaïsme au-dessus de tout soupçon mérite d'être stigmatisé une fois de plus.

Au-delà des préjugés et des clichés, Jean-François Sonnay signe un roman en pleine pâte, d'une langue claure et sans aapprêts, excellement dialogué, passionnant enfin par son approche à multiples points de vue et ses aperçus documentés (notamment daans le rapport final de Joos Vanhove, constituant une synthèse économico-politique éclairante), mais aussi débordant de vie, d’une grande qualité d’évocation – on est immédiatement immergé dans la nature foisonnante où la peur ne cesse aussi de rôder -, enfin les protagonistes sont tous bien dessinés et nuancés, et le dénouement en dit long sur l’état des choses - l’affaire du massacre étant finalement « classée sans suite »…

Jean-François Sonnay. Le Pont. Campiche, 269p. A déplorer : l’image de couverture, représentant le Golden Gate Bridge, complètement déplacée alors que le pont du éponyme, rouillé jusqu'à l'os, est aussi déglingué que les deux pays qu'il relie...

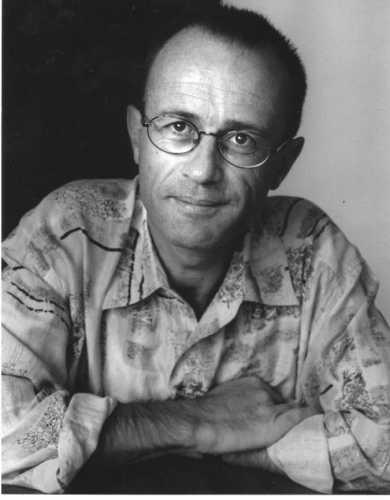

Jean-François Sonnay

1954 Naissance à Lausanne. Etudes d’histoire de l’art à Lausanne et Rome.

1984 Premier roman après trois essais dont un Dictionnaire des idées à perdre: L’âge d’or, autour de mai 68 à Lausanne. Suite dans Le tigre en papier, 1990.

1991-1999 Délégué du CICR au Koweït, en Afghanistan, en Croatie en 1994 et en République Démocratique du Congo.

1997 La seconde mort de Juan de Jesus. Prix Schiller et Prix Rambert.

1999. Un prince perdu. Prix de la Bibliothèque pour tous. L’ensemble de son œuvre lui a valu le Prix des écrivains vaudois.