Des écrivains voyageurs aux voyageurs-écrivants.

Il n’est pas, me semble-t-il, de véritable premier voyage qui ne s’ancre dans la première enfance, je veux dire : dans l’odieux emmaillotement de la première enfance et dans son immobilité forcée, dans la première impatience de l’enfance et son premier trépignement après son premier cri, dans les premiers regards effarés de la prime enfance sur tous ces murs et tous ces yeux et toutes ces serrures, dans le premier effroi de l’enfance qui vous a fourré dans ce corps et dans ces couches et dans ces entrelacs de bras et de barreaux de prison, dont il faut absolument s’arracher.

La première enfance, il faut bien le dire, est tellement contraignante qu’elle appelle immédiatement au voyage. On ne peut rester là. On droit partir, on doit se casser, on n’en peut plus : de l’air ! Cependant pour l’instant – la vie est dure, mais c’est comme ça -, on ne peut aller nulle part ailleurs, sinon par l’imagination, et même cela sera pour plus tard.

Pascal Quignard n’est pas vraiment ce qu’on peut dire un écrivain du voyage, mais on voyage beaucoup, à travers ses livres, dans les mots qu’il ne cesse de sonder pour en dire mieux le transit. Ainsi écrit-il à propos de la prime enfance : « Quel qu’il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d’abord un inconnu.Tout destin humain est : l’inconnu de la mise au monde confié à l’inconnu de la mort. »

Ensuite l’enfant se fait au monde, comme on dit. L’enfant s’acclimate et s’habitue. L’enfant s’avachit, en tout cas en apparence. L’enfant déchoit-il ? Minute ! Car l’enfant entend aussi des contes et commence bientôt à lire, et c’est alors un nouvel appel d’air et le possible sursaut du voyage, d’abord imaginaire, avec les livres et par les oncles.

Par les oncles l’enfant apprend qu’il y a des pirates en Malaisie et des mines à Sonora, les noms des oncles et des tantes diffusent une première magie que les livres prolongent les jours de pluie ou sous la lampe. L’enfant lit ainsi : « Le thé des caravanes existe », et le monde existe autour de lui. Puis l’enfant se cabre et se busque en adolescent farouche et lit alors : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèce de princes nomades », et l’enfant se reconnaît évidemment et le voyage n’en finira plus désormais, il reçoit d’un de ses oncles Vol à voile de Cendrars et bientôt Bourlinguer et plus tard Moravagine et voici ce qu’il lit à douze ou quinze ans : «Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière. » Ces mots précis, ces mots comme des musiques et des sculptures, ces mots comme du cinéma ont marqué la pâte tendre de l’enfance et de l’adolescence, dont tous les voyages découleront ensuite plus ou moins.

De fait les mots précis des poètes, et je pense maintenant à Nicolas Bouvier, en disent plus que les récits plus ou moins ressassés, voire éventés, des oncles voyageurs, comme on verra que les écrivains qui voyagent en disent plus, dans le précis et le durable, des voyageurs qui écrivent, avec de notables exceptions.

Lina Bögli en est une. Avant Nicolas Bouvier, mais sans l’intention poétique de celui-ci, Lina Bögli incarne une curiosité voyageuse assez typiquement helvétique, avec une façon de capter et de restituer ses observations, frottées de bon naturel, qui rappelle immédiatement Ma vie de Thomas Platter, le candide chevrier des hauts gazons devenu grand humaniste de la Renaissance européenne, Le pauvre homme du Toggenburg d’Uli Bräker, l’érudit paysan traducteur de Shakespeare, ou encore les merveilleuses lettres de voyage de Thierry Vernet, constituant un pendant foisonnant et primesautier de L’Usage du monde.

D’aucuns tendent à penser, peut-être par rejet de toute une mode actuelle des « étonnants voyageurs » devenue fonds de commerce, que, de la littérature du voyage, il n’y a de bon précisément que LA littérature, à savoir : les œuvre surfines d’écrivains surfins, stylistes parfaits, dont Nicolas Bouvier serait l’un des maîtres. Mais cette distinction ne tiendrait pas longtemps. Elle ne tiendrait même pas longtemps à comparer la prose étincelante de L’Usage du monde ou du Poisson-scorpion et certains récits de voyage de Bouvier, d’un éclat et d’une densité moindres. Il y a, de toute évidence, un incomparable joaillier chez Nicolas Bouvier, mais le grappilleur compte aussi, et la lecture de sa correspondance avec Thierry Vernet, loin de ternir son image, ne laissera au contraire de l’enrichir et de mieux montrer aussi l’entier du voyage, en deça et au-delà de la seule joaillerie. De la même façon, l’on pourrait distinguer chez un Cendrars ou un Charles-Albert Cingria, autre poète itinérant, les composantes du joaillier taillant, polissant et sertissant les mots comme des bijoux, et celles du grappilleur plus débonnaire. Mais revenons, un instant, à notre charmant tendron.

À trente ans, en 1892, craignant de s’encroûter dans la famille polonaise qui l’emploie à Cracovie, l’institutrice Lina Bögli décide d’accomplir un tour du monde dont elle fixe la durée à une dizaine d’années : « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi, donc je pars ! »

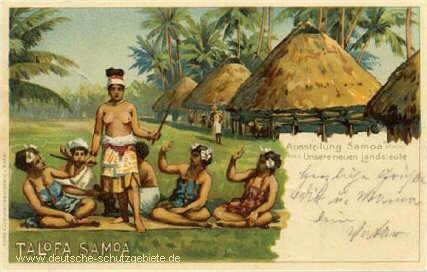

Embaquée à brindisi à bord du bateau Vorwärts (En avant !, dont elle se rappelle que ce fut la devise de l’explorateur Nansen), la jeune femme, petite provinciale encore farouche, va gagner Colombo par Aden (« trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants »…), avant de pousser jusqu’en Australie où elle s’installera plusieurs années à Sydney, toute dévouée aux variantes diverses de la jeune fille mondiale. Or, tout au long de son périple, Lina Bögli écrit à son amie Lisa des lettres épatantes d’ingénuité malicieuse et de franchise, mais aussi de précision réaliste dans ses observations, dont le ton et la sagacité pourraient être d’un Candide curieux de notre temps ou d’un Huron en jupon. Il y a chez elle en effet du petit reporter, qui soumettra tel vieux Maori cannibale à l’interview et se rendra chez les Mormons polygames de l’Utah en s’inquiétant d’abord de leur mœurs, avant de reconnaître les agréments inattendus de leurs arrangements. Et quant à la vraie douceur de vivre, notre probable vierge la découvrira aux îles Samoa où tel bel indigène la tentera bel et bien de s’installer en ce paradis avant de la faire se récrier : « Hélas, j’ai besoin de toutes les choses qui font mon tourment ! ».

Le récit épistolaire de Lina Bögli n’est à vrai dire ni d’un joaillier ni d’un grappilleur, mais il n’en participe pas moins d’une lecture de monde à la fois limpide et cousue de préjugés bientôt remis en question, typique en somme de l’approche du touriste contemporain le mieux intentionné, le moins prédateur, le plus sincèrement intéressé par le monde et les gens. Il est émouvant, ainsi, de la voir compatir, en Helvète démocrate, avec les Hawaïens humiliés par l’annexion américaine, et plus touchant encore de la voir bouleversée par l’arrivée des émigrants européens à New York, comme si cet exode exprimait toute la misère du Vieux Monde.

Maints écrivains voyageurs sont plus brillants qu’elle, maints voyageurs-écrivants ont plus de choses à raconter, mais Lina Bögli nous ramène à une sorte d’enfance du voyage qui nous rappelle Tintin, Robinson ou les jeunes gens entreprenants de mark Twain ou de Jacl London, avec une fraîcheur, une capacité d’émerveillement, mais aussi d’indignation, que nous retrouvons également dans les lettres de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet en leur jeunesse impatiente de s’arracher à l’emmaillottement calviniste et bourgeois de leurs familles.

À la fin de son tour du monde, fatiguée mais contente, retrouvant la vieille Europe et Cracovie dix ans après son départ, ponctuelle comme un coucou suisse, Lina Bögli formule cette humble conclusion pleine de reconnaissance : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrance et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est arrivé ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ou insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire. »

Et tel pourrait être, aussi, le bilan d’un bon usage du monde, aussi légitime en somme que celui des joailliers ou des grappilleurs de la littérature voyageuse.

Nicolas Bouvier, maître joaillier s’il en fut, n’est pas pour autant, non plus, l’artisan suprême de la poésie du voyage, évidemment incarnée par Dante Alighieri dont la Commedia représente le périple initiatique par excellence, ressaisissant le parcours symbolique de l’homme en ce bas monde dans une langue à la fois fondatrice et de radieuse portée, bonnement universelle.

Or, au vingtième chant du Paradis, Dante trouve une image adaptée au démaillottement du mondial poupon cousu dans sa camisole de force, exprimant le plaisir divin d’être au monde dans la pureté du soir : « Comme l’alouette qui s’élance dans l’air / chantant d’abord, et puis se tait, contente de la dernière douceur qui la comble, elle me sembla l’image de l’empreinte/ du plaisir éternel, au désir de qui /toute chose devient ce qu’elle est… »

Pascal Quignard. La Barque silencieuse. Seuil, 2009.

Lina Bögli. En avant ! Bernard Campicjhe, postface de JLK, 2007.

Thomas Platter. Ma vie. L’Age d’homme, Poche suisse no 20. 1982.

Uli Bräker, Le pauvre homme du Tiggenbourg. L’Age d’homme. Poche suisse, 1995.

Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Correspondance 1945-1964. Zoé.

Dante, La Divine comédie. Texte bilingue, traduit par Jacqueline Risset. GF Flammarion, 1992.