Le plus fameux des écrivains romands s'est effondré hier soir, dans le bourg vaudois d'Yverdon-les-Bains, durant une causerie consacrée à l'un de ses livres, La Confession du pasteur Burg, préludant à la première de son adaptation théâtrale. Une interpellation virulente d'un spectateur sur l'affaire Polanski, dont il fut le fervent défenseur, est à l'origine de son effondrement. Il avait 75 ans.

Le plus fameux des écrivains romands s'est effondré hier soir, dans le bourg vaudois d'Yverdon-les-Bains, durant une causerie consacrée à l'un de ses livres, La Confession du pasteur Burg, préludant à la première de son adaptation théâtrale. Une interpellation virulente d'un spectateur sur l'affaire Polanski, dont il fut le fervent défenseur, est à l'origine de son effondrement. Il avait 75 ans.

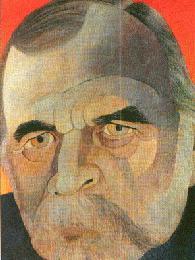

C'est un grand styliste de la langue française qui vient de disparaître en la personne de Jacques Chessex, ainsi qu'un personnage quasi légendaire du monde des lettres romandes. La querelle, l’invective dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n’auront point trouvé de représentant plus acharné que le meilleur des prosateurs romands apparus dans la filiation directe de Ramuz. Le dernier exemple d’un conflit spectaculaire auquel le Goncourt romand aura été mêlé remonte à la parution, en 1999, de son fameux pamphlet, Avez-vous jamais giflé un rat?, en réponse à un essai non moins virulent s’attaquant à lui sous la plume (à vrai dire médiocre) de l’enseignant lausannois Charles-Edouard Racine, intitulé L’imposture ou la fausse monnaie.

Il y avait du forcené en Jacques Chessex, pour le pire autant que pour le meilleur. Rien de ce qui est écrit ne lui était étranger, pourrait-on dire de cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentum littéraire. Chessex fut écrivain sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui (Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies), toute sa vie fut mise en mots et sa carrière d’homme de lettres, qui rappelle le fameux Eloi de Jules Renard, fit l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.

Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux, rappelant la distinction d’Isaiah Berlin, à cela près qu’il y a aussi chez lui du hérisson bardé de piquants et rapportant tout à son Œuvre. Celle-ci n’a rien pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou le Traité du style d’Aragon.

L’œuvre de Jacques Chessex (né en 1934) tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.

L’œuvre de Jacques Chessex procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un geste artisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche. Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg, paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales. De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur. La cristallisation sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltaire l’illustre de la manière la plus heureuse. Ce qui nous paraît en revanche limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la personne intéressante en tant que telle.

Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt, dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté fait de L’ogre, et nous dirions plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, à la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à nos yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écritures consacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et autres lieux.

Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz. Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...