Vers les dix heures du matin, lorsque je reviens du travail en S-Bahn, je suis rarement très frais. Parfois encore endormi, parfois un poil trop réveillé à cause de deux ou trois malheureuses tasses de café en trop, je ne pense qu’à mon lit, aux volets que je vais fermer. L’église sur la photo n’est pas très belle mais je l’aime bien : lorsque je sors de la gare, son clocher rouge sombre signale que mes oreillers ne sont plus très loin. Je vais bientôt pouvoir passer en mode horizontal.

C’est une petite rue commerçante comme on en trouve souvent dans les quartiers un peu huppés et assez chiants, bordée de magasins de seconde nécessité où je ne m’arrête pas souvent. Dans plusieurs boutiques on peut acheter des vêtements pour dames - pour messieurs aussi, mais d’un genre bien trop convenable pour moi. Il y aussi un café, non fumeurs, chez qui je ne suis pas non plus client car quitte à choisir, je préfère être servi par une tenancière à la voix rauque que par un gracieux éphèbe. Une librairie ? Oui, il y en a une mais je m’y suis senti pris de nausées à chacune de mes visites. Une raison à cela ? Oui, une vendeuse antipathique ne connaissant que les nouveautés alors que par principe je me fous des nouveautés. Et puis cela aussi : on fait de nos jours des montures de lunettes peu discrètes et compliquées qui hérissent le regard. Etre incompétente et avoir des yeux de folle, c’est beaucoup pour une seule personne, et ça pourrait vous faire passer l’envie de lire, alors que dans la même rue, la vitrine des pompes funèbres est assez jolie et accueillante, elle. En ce moment, les urnes sont d’ailleurs présentées sur un drapé vert anis très frais, presque irrésistible. Anis, ou peut-être pistache. En tout cas, une couleur pimpante.

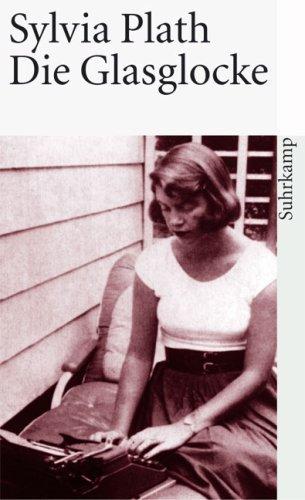

Chez moi, les fâcheries ne durent jamais très longtemps – sauf avec les gens qui me gonflent, qui m’apparaissent brusquement comme chiants à ne plus pouvoir, à avoir envie de cracher par terre. Fâché, je l’ai été avec la lecture pendant près de deux ans et jusqu’au milieu de l’automne dernier. Depuis novembre, je relis. Avec avidité et gourmandise, comme un gosse qui s’empiffre de carambars. Je ne me sens pas bien si je n’ai pas d’avance au moins six bouquins sur ma table de chevet. Je lis beaucoup à l’extérieur, en métro, depuis quelques temps en terrasse des cafés. Toujours un livre dans ma sacoche, c'est devenu une règle. Plus je vois approcher le moment où je vais le finir et plus j’ai la trouille que cela m’arrive à un moment où je n’en ai pas un de rechange sous la main. L’Attrape-cœur, que je viens de relire pour la cinquième fois sans doute, m’a mis au tapis comme les quatre fois précédentes. Il me manquait juste l’odeur : ce n’était mon vieil exemplaire de puceau que j’avais entre les mains mais un livre neuf, en allemand, parce que je deviens de plus en plus incapable de lire en français. D’ailleurs, je ne sais pas ce qui peut bien rester de français chez moi et je m’en fous un peu, beaucoup, passionnément. Ce dont je ne fous pas, c’est que dès que je vais avoir fini le Rankin en cours (demain ?), je vais attaquer Sylvia Plath, the Bell Jar. Je ne connais que le premier paragraphe, les premières lignes qui m’ont semblé magiques lorsqu’elles me sont tombées sous la main il y a quelques années : It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn't know what I was doing in New York. A l’époque, je m’étais dit que ce serait un livre pour plus tard. Et aujourd’hui, je suis vraiment très, très impatient. Comme avant un rendez-vous amoureux.