J'ai commencé la septième (et dernière) cure de chimio voici déjà presque trois mois. En réalité, je ne l'ai pas achevée. Je suis sortie de l'hôpital alors que j'aurais dû recevoir deux perfusions supplémentaires, que j'ai refusées. Je n'en pouvais plus. Je ne voulais plus que l'on déverse tout ce poison dans mes veines.

J'étais terriblement malade, je n'avais plus aucune force, j'étais à bout, et je croyais dur comme fer qu'un mois plus tard je me sentirais beaucoup mieux. Je devais passer des examens de contrôle quelques semaines plus tard, et sachant que j'étais en arrêt de travail jusqu'à fin mars, j'étais convaincue que, dans la mesure où les examens se révéleraient encourageants, j'aurais même le temps de prendre un peu de bon temps avant de retourner bosser début avril.

Parce que je n'imaginais pas une seconde qu'aujourd'hui je me sentirais encore si mal.

Je suis guérie. Autour de moi, l'on se réjouit. L'on me trouve bonne mine, et mes interlocuteurs au téléphone affirment que j'ai une "bonne voix". Tout le monde est heureux. Bien sûr, je suis encore un peu patraque, mais de quoi je me plains, franchement ?

Hein ? De quoi, vraiment ?

Je me plains tout le temps. À commencer par cette polynévrite que j'avais déjà évoquée dans ce blog. Elle évolue, de jour en jour, et désormais j'ai deux pierres à la place des mains. Deux masses douloureuses et gourdes. Les pieds, ça va à peu près. Je marche comme une vieillarde, je déambule sur des braises, mais après quelques dizaines de mètres mes pieds sont comme engourdis, et je finis par ne plus sentir grand chose. Mais les mains... Impossible de faire la cuisine, de me sécher avec une serviette après m'être lavé les mains. Impossible de saisir un petit objet, d'attacher un bouton. Le bord des touches de mon clavier me paraît glacial, tranchant comme une lame de rasoir. L'autre soir, j'ai examiné mes doigts avec une loupe, convaincue de m'être coupée avec une feuille de papier : la douleur était si vive. Aucune coupure ne s'est révélée à l'examen. Rien. Mes nerfs me communiquent de fausses informations, et moi j'éprouve de vraies douleurs.

La psy de l'homme de ma vie, qui officie à l'institut Claudius-Régaud (où j'ai été soignée), a promis de parler de moi à un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur. Je dois l'appeler dans quelques jours. Parce que cette nouvelle maladie que je dois aux médicaments qui m'ont sauvé la vie, elle ne se soigne pas. Je peux juste espérer — peut-être — que des médicaments estomperont la douleur. Pour le reste, il faut simplement attendre que mon organisme ait éliminé le produit qui continue de provoquer tant de ravages. Trois mois.

Mais il y a plus sournois, plus fugace mais plus invalidant encore que la polynévrite. La fatigue, encore elle.

La fatigue avait annoncé la maladie. Elle était pesante, mais tant que l'on ignorait de quelle menace elle était la messagère, elle se laissait oublier le temps d'une journée de travail. Puis, exacerbée, elle avait accompagné les traitements, atteignant des points culminants quelques jours après les cures de chimio pour décroître progressivement, me laissant même parfois quelques belles journées avant de retourner à l'hôpital. Devenue insoutenable, elle m'a poussée à réclamer l'arrêt des soins ; il est vrai qu'elle accompagnait une foule d'autres symptômes dont l'accumulation m'était devenue intolérable. La fatigue, je savais, je croyais savoir qu'elle disparaîtrait enfin, définitivement, au bout de quelques semaines.

Mais elle est toujours là, m'accablant sans relâche, presque trois mois après la dernière perfusion. J'ignore quand je pourrai m'en défaire.

Les nausées, la sensation d'être empoisonnée, les palpitations cardiaques, toutes ces terribles sensations ont disparu depuis longtemps déjà. Mais la fatigue, coriace, résiste au temps. Et moi je ne lui résiste pas.

Elle se manifeste malgré mes très longues nuits, malgré mon inactivité forcée. Au bout de quelques heures de veille, elle s'empare de moi et m'entraîne sans que je puisse lutter contre elle. Depuis l'annonce de la maladie, elle est toujours là, plus ou moins intense, mais toujours aussi implacable.

Elle se manifeste désormais par des sensations de vertige, la tête qui tourne, une sourde angoisse qui m'étreint alors qu'il me semble que je tombe, que je glisse sans fin. Une chute interminable : c'est ainsi que je décrirais ce que je ressens lorsque la fatigue s'annonce, toujours impromptue, toujours irrésistible. Rester éveillée, c'est une véritable lutte dont je sors souvent battue. Combien de fois me suis-je réveillée, assise à mon bureau, sans m'être rendu compte que je m'étais endormie ?

Retourner travailler, dans ces conditions, me semble bien difficile. Pourtant, mon cerveau fonctionne bien, à nouveau. Je suis emplie d'envies. C'est vrai, j'ai une "bonne voix", la voix de quelqu'un qui n'a pas très bon caractère, la mienne, celle que j'avais probablement avant tout ça. Je déborde d'énergie. Mais je n'ai pas retrouvé mes forces. Me voilà freinée par... par quoi, en fait ?

Le lien du jour, bien sûr, évoque la question qui me taraude de plus en plus : le retour à l'emploi. Lisez cette page très intéressante sur le site de l'institut Curie, intitulée fort a propos... Retour à l'emploi après le cancer : entre épreuve et opportunité

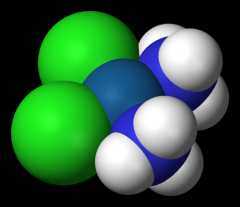

Quant à l'image du jour, c'est un très bel objet, comme savent en représenter les logiciels d'imagerie scientifique. Ce joli jouet dodu et coloré, c'est une molécule du Cisplatine, ce médicament qui soigne tant de cancers... et qui produit tant de terribles effets secondaires.