Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Jean Malaurie. Il salue comme un événement la première publication en Français du gros livre de Lucas Bridges : Aux confins de la terre - Une vie en Terre de feu (1874 - 1910). Il y a une année et demie , nous étions, C. et moi parmi les deux cent quatre-vingt mille touristes de l’année 2009-2010 (chiffre rappelé en annexe dans ce livre), à l’invitation filiale de Y. (de son état organisateur de tours en Argentine ) à fouler le sol de la Terre de Feu, du côté d’Ushuaia. C’était un vieux rêve bien sûr et nous n’étions pas déçus, à notre arrivée, de découvrir l’anse bleu violette qui abrite des rangées étagées de maisons pimpantes, aujourd’hui en béton solide, là où quelques cabanes et entrepôts en planches bordaient une mauvaise piste cahoteuse dans les années mille neuf cent vingt. En toile de fond de l’anse mythique, des glaciers tombaient vers la mer, ornant les sommets du Mont Olivia et du Mont Darwin. En regardant plus à l’est, au bout d’une piste, quelques fermes encore exploitées témoignaient des premiers résidents sur cette terre de « fin du monde » : le hameau Harberton , qui avait été fondé par le révérend Thomas Bridges et quelques autres à la fin du XIXème siècle. Lucas Bridges était l’un des fils de ces premiers colons, animés par ce qu’ils croyaient naïvement être une bonne cause, le souci de conduire à « la civilisation » les tribus indiennes qui peuplaient ces îles et ces rivages. Ce livre est la chronique de la vie, incroyablement aventureuse, de cette famille anglaise, dont il reste de nombreux descendants dans la région. Ces Indiens sont les Yahgans, selon le nom qui leur fut donné par ces premiers visiteurs, ou bien les « Yamanas » - ce qui est plus juste, étant le nom par lequel ils se désignent eux-mêmes, ce qui, dans leur langue, signifie tout simplement… les « gens » - dont il ne reste aujourd’hui hélas, plus de représentants authentiques, tant ils furent décimés par les massacres et par les maladies (on parle notamment de ces jésuites qui, « par décence », voulaient qu’ils se vêtissent alors qu’ils vivaient nus, la peau recouverte de graisse, le meilleur isolant contre le froid et la pluie, et aboutirent simplement à ce qu’ils succombent de pneumonie sous leurs vêtements humides qui ne séchaient jamais).

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Jean Malaurie. Il salue comme un événement la première publication en Français du gros livre de Lucas Bridges : Aux confins de la terre - Une vie en Terre de feu (1874 - 1910). Il y a une année et demie , nous étions, C. et moi parmi les deux cent quatre-vingt mille touristes de l’année 2009-2010 (chiffre rappelé en annexe dans ce livre), à l’invitation filiale de Y. (de son état organisateur de tours en Argentine ) à fouler le sol de la Terre de Feu, du côté d’Ushuaia. C’était un vieux rêve bien sûr et nous n’étions pas déçus, à notre arrivée, de découvrir l’anse bleu violette qui abrite des rangées étagées de maisons pimpantes, aujourd’hui en béton solide, là où quelques cabanes et entrepôts en planches bordaient une mauvaise piste cahoteuse dans les années mille neuf cent vingt. En toile de fond de l’anse mythique, des glaciers tombaient vers la mer, ornant les sommets du Mont Olivia et du Mont Darwin. En regardant plus à l’est, au bout d’une piste, quelques fermes encore exploitées témoignaient des premiers résidents sur cette terre de « fin du monde » : le hameau Harberton , qui avait été fondé par le révérend Thomas Bridges et quelques autres à la fin du XIXème siècle. Lucas Bridges était l’un des fils de ces premiers colons, animés par ce qu’ils croyaient naïvement être une bonne cause, le souci de conduire à « la civilisation » les tribus indiennes qui peuplaient ces îles et ces rivages. Ce livre est la chronique de la vie, incroyablement aventureuse, de cette famille anglaise, dont il reste de nombreux descendants dans la région. Ces Indiens sont les Yahgans, selon le nom qui leur fut donné par ces premiers visiteurs, ou bien les « Yamanas » - ce qui est plus juste, étant le nom par lequel ils se désignent eux-mêmes, ce qui, dans leur langue, signifie tout simplement… les « gens » - dont il ne reste aujourd’hui hélas, plus de représentants authentiques, tant ils furent décimés par les massacres et par les maladies (on parle notamment de ces jésuites qui, « par décence », voulaient qu’ils se vêtissent alors qu’ils vivaient nus, la peau recouverte de graisse, le meilleur isolant contre le froid et la pluie, et aboutirent simplement à ce qu’ils succombent de pneumonie sous leurs vêtements humides qui ne séchaient jamais).

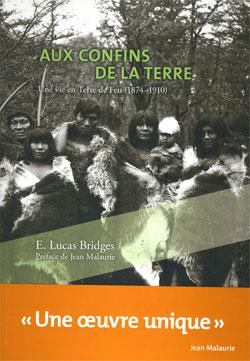

Indiens Yahgans autour de 1920

L’estancia Harberton de nos jours, d’après

le site http://www.johnculf.co.uk

Les Yamanas, l’expédition du Beagle les avait déjà rencontrés dans les années mille huit cent vingt, lorsque Charles Darwin faisait son odyssée fantastique, prélude à la grande découverte de l’évolution (et ils en avaient ramené quelques « spécimen » vers l’Angleterre, comme ce Jimmy Button, ce York Minster et cette Fuegia Basket, qui revinrent plus tard sur leurs îles pour y connaître des fortunes diverses, Jimmy Button organisant entre autres vers 1859 un furieux massacre de missionnaires). Brillant biologiste, Darwin était-il un bon ethnologue ? Sans doute non, comme nous le révèle ce livre, puisqu’il se contentait de prendre à la lettre les réponses des Indiens à ses indécentes questions (« Tuez-vous des hommes pour les manger ? » ce à quoi les interlocuteurs répondaient « oui » mais sans preuve, et comme pour se moquer de ces impertinents étrangers qui croient vous définir d’un trait alors que vous savez, vous, la complexité de votre culture et de votre société). Les Yahgans étaient un peuple libre, tout comme leurs comparses voisins, les Alakalufs ou les Onas. Alors que Darwin préjugeait qu’ils n’avaient pour communiquer qu’un vocabulaire restreint de cris inarticulés, Thomas Bridges passa une grande partie de sa vie à étudier leur langue, ce qui eut pour résultat un énorme dictionnaire qui connut d’incroyables péripéties avant d’être édité. Le livre de Lucas Bridges est passionnant : comme dit Malaurie, il est foisonnant de vie et part dans tous les sens. On peut tout connaître grâce à lui des tempêtes qui accueillaient les marins à l’embouchure du détroit Le Maire aussi bien que les ruses déployées par les Indiens pour chasser les oiseaux ou pêcher le mulet et l’éperlan. Il avance aussi vers une fin terrible et inexorable : comme l’écrit en caractères gras le grand ethnologue des terres extrêmes, le bilan est catastrophique. « [Ce] livre doit être compris comme un cri si douloureux de protestation qu’il en devient muet d’horreur ». Les Bridges étaient de bonnes gens, courageux et honnêtes, animés d’une sincère volonté d’apporter un mieux-être à des populations démunies. Ils ne les méprisaient pas et ont su tout au long de leur aventure ménager des rapports confiants et prendre sur eux-mêmes la misère des Indiens. Cela ne fut évidemment pas le cas des colons ultérieurs, gouverneurs négligents, soldats garde-chiourme d’un pénitencier qui fit un temps la fortune de la ville, éleveurs de moutons qui faisaient la chasse aux indigènes le dimanche après-midi, après la messe.

Toute l’Amérique, du Nord comme du Sud, est pleine de ces « réserves » aux marges des villes où s’ennuient à se morfondre quelques vieux indiens alcoolisés qui attendent la mort à petit feu. Nous avons vu cela dans le nord du Canada, du côté de la petite ville de La Sarre, non loin de la Baie James. Leurs cabanes disparaissent sous les hautes herbes, les carreaux remplacés par de vilains bouts de toile et de carton, on ne s’y aventure pas trop car on a peur des mauvais coups, et l’hôpital du coin ne désemplit pas d’ivrognes désespérés ramassés sur le bord de la route. Dans le sud de la Patagonie, on a évité la nécessité de construire ces habitats des franges : on a tout simplement exterminé tous les Indiens.

Malaurie a une phrase étonnante, mais juste et belle dans sa préface :

« Le mystère de l’histoire humaine est qu’il y ait des peuples qui se maintiennent en arrière et qui paraissent, de fait, comme en réserve pour une nouvelle étape de l’histoire de l’humanité. Ce sont des hommes et des femmes, comme vous, comme moi. Mais différents. Et c’est ce qui les rend intéressants. Et à ce titre, la biodiversité culturelle est une obligation scientifique et politique qui devrait s’imposer à tous les gouvernements et être érigée comme une loi universelle aux Nations Unies ».

Rendons quand même grâce à Thomas Bridges pour nous avoir laissé la description d’une langue aujourd’hui disparue : cette langue, comme toute langue, demeure la dernière marque, le dernier indice d’une culture. Les us et coutumes d’un peuple s’y inscrivent comme les marques des fossiles dans la craie. Elle reste la dernière fenêtre ouverte sur un monde.