Il y a cinquante ans...

Le début de la fin de l’Algérie française.

Algérie, il y a 50 ans, le 16 septembre 1959.

De Gaulle lance à la radio sa bombe du droit des Algériens à l’autodétermination.

Version:1.0 StartHTML:0000000194 EndHTML:0000010053 StartFragment:0000006213 EndFragment:0000010017 SourceURL:file:///Users/jeanmourot/Desktop/Edition/Pacif.guerre/Pub%20pacif.-guerre.docDans un donjon de béton de la frontière algéro-marocaine, le jeune sous-lieutenant Jean J.Mourot suit l’allocution présidentielle sur son petit transistor. Il ne mesure pas l’importance de l’événement : encore des propos en l’air, pense-t-il, à la veille d’un débat important sur la question à l’ONU où la France est régulièrement incitée à mettre fin à un conflit qui dure depuis 5 ans. Et pourtant, c’est le début d’un engrenage qui allait conduire au désengagement total de la France d’Afrique du Nord et à la fin d’un mensonge : celui de la « pacification » qui n’était pas la guerre.

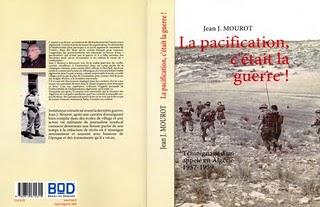

Dans son récit « La pacification, c’était la guerre ! », cet appelé évoque et raconte sa participation involontaire à ce qui fut la grande aventure de toute une génération: la guerre d’Algérie. Ayant eu la chance de ne pas faire partie des troupes opérationnelles, il n’a pas de révélations à livrer aux amateurs de sensationnel. Il ne témoigne ni sur la torture, ni sur les exactions de l’Armée, ni sur les atrocités du FLN mais sur le quotidien banal d’un garçon de 23 à 25 ans, ballotté d’affectation en affectation, d’un camp d’instruction perdu dans le bled oranais au barrage frontalier du Maroc, en passant par l’école d’officier de Cherchell, un centre d’instruction des Forces françaises en Allemagne et un village de regroupement de l’ouest oranais.

On peut lire ce livre comme un roman ou comme un reportage sur une époque troublée de notre histoire dont les séquelles se font encore sentir aujourd’hui.

l « La Pacification, c’était la guerre ! témoignage d’un appelé en Algérie 1957-1959 »

BoD, 480 pages, 25,90 €, nombreuses illustrations N.B., dépôt légal sept 2009 ISBN 978-2-1806-1531-5

En vente en ligne sur www.bod.com ( www.bod.fr/index.php?id=1786&objk_id=243071 )+port

Ou sur www.amazon.fr , www.alapage.fr , ou www.chapitre.comfranco avec remise de 5%.

On peut aussi le commander en librairie ou chez l’auteur (622 bis rue de l’Essart 76480 YAINVILLE.Version:1.0 StartHTML:0000000194 EndHTML:0000006414 StartFragment:0000006208 EndFragment:0000006378 SourceURL:file:///Users/jeanmourot/Desktop/Edition/Pacif.guerre/Pub%20pacif.-guerre.doc

Extraits :

Version:1.0 StartHTML:0000000194 EndHTML:0000009402 StartFragment:0000006017 EndFragment:0000009366 SourceURL:file:///Users/jeanmourot/Desktop/Edition/Pacif.guerre/Pub%20pacif.-guerre.doc

« Ce soir-là, intronisé auprès de la population du village et débarrassé de mon mentor, je me sentais enfin chez moi. Plein de bonne volonté pour ma nouvelle tâche qui me convenait d’autant mieux qu’elle n’était pas exclusivement militaire, j’étais prêt à m’endormir rapidement sur mon nouveau lit de camp au matelas de laine — un privilège d’officier, les autres devant se contenter de paillasses ! Nous dûmes cependant exceptionnellement retarder le moment de nous coucher : les chiens de Bou Arfa se mirent plusieurs fois à aboyer et ceux du poste à leur répondre. Un chacal rôdait-il dans les parages ? Comme ils insistaient, nous rejoignîmes à plusieurs reprises les sentinelles dans leur blockhaus. Mais la nuit était trop sombre pour que nous fussions en mesure de distinguer quoi que ce soit au-delà de la ceinture de barbelés qui entourait le poste. Le pinceau lumineux de nos lampes-torches n’éclaira faiblement que salades, pois chiches et pieds de courgettes. Vers 23 h, nous allions nous mettre au lit quand éclata la pétarade. Ce n’était pas un feu d’artifice. J’avais connu cela à Cherchell, de loin. Ici, c’était directement sur nous qu’on tirait. Tagada, pan-pan ! Pendant quelques minutes qui me parurent interminables, ce fut un festival de tirs d’armes automatiques, de coups de fusil et de jets de grenades pendant que nos hommes, brutalement tirés du premier sommeil, se préparaient à riposter. Ignorant où l’on était exposé et où on était à l’abri, je me retrouvai assis par terre dans la salle de quart, le téléphone à côté de moi, appelant désespérément à l’aide le PC du bataillon. « — Ne vous affolez pas, on arrive. ». Il fallut quand-même une demi-heure au sous-lieutenant cyrard, le casque de tankiste sur la tête,pour se pointer dans l’EBR du 2/22, en Zorro des temps modernes. Cela faisait longtemps que tout était fini. Après quatre à cinq minutes de répit, nos assaillants avaient encore lâché quelques rafales avant de détaler silencieusement et de disparaître dans la nuit.

Sept mois plus tard, j’appris incidemment à la SAS de Marnia le danger auquel nous avions échappés cette nuit-là. Un « rallié » avait mangé le morceau : nos agresseurs n’étaient pas cinq ou six, comme nous l’avions pensé, mais une trentaine — alors que nous n’étions qu’une vingtaine dans le poste. Commandés par un capitaine, avec la complicité d’un de nos « goumiers » (je ne sus jamais lequel), ils devaient nous surprendre dans notre premier sommeil, nous liquider tous et s’en aller en emportant nos armes et nos munitions. Les aboiements des chiens, nos rondes répétées, la lueur inquisitrice de nos lampes les avaient amenés à penser que leur projet était éventé et que nous les attendions de pied ferme. C’est pourquoi ils s’étaient contentés d’un baroud d’honneur avant de décrocher. »

Version:1.0 StartHTML:0000000194 EndHTML:0000018597 StartFragment:0000006011 EndFragment:0000018561 SourceURL:file:///Users/jeanmourot/Desktop/Edition/Pacif.guerre/Pub%20pacif.-guerre.doc

« Le village du Bois de Térébinthes[1] faisait partie de ces mille villages dont la construction avait été lancée dans le cadre du Plan de Constantine, à l’initiative du délégué général paul Delouvrier, en réponse aux critiques contenues dans le rapport de Michel Rocard sur les centres de regroupements qui ressemblaient un peu trop à des camps de concentration. L’objectif n’était plus seulement d’assécher le vivier du FLN et de mieux contrôler la population, mais dorénavant de « déclochardiser » l’Algérie rurale. On avait débloqué des crédits et mis les villageois au travail. Sous-préfets et officiers SAS avaient dès lors une mission bien définie : transformer les regroupements hâtifs en villages véritables. Dans notre secteur, Térébinthes devait être une vitrine de l’Algérie nouvelle.

On avait commencé par regrouper les différentes fractions de la tribu des Beni Ouassine contraintes de quitter leurs mechtas. Les ouleds Bakhtaoui, Kaddour kbar, Kaddour seghir, Maïder, Melouk, Merazga, Sédouk, Sidi Ziane, Telelsa étaient venus s’agglutiner sous des tentes de laine ou d’alfa, les lourdes et brunes khaïmas des nomades, en attendant la construction de leurs gourbis auxquels ils durent s’atteler sous la direction de l’Armée — en l’occurence : Virier, le chef du poste militaire installé dans l’école. La SAS fournissait le matériel qu’on ne trouvait pas sur place : la paille, le bois, les tôles et, plus tard, les cailloux pour empierrer les rues. Les paysans avaient dû fabriquer eux-mêmes leurs briques de banko. On leur imposa un plan géométrique pour leurs gourbis et pour l’agglomération, quadrillée de vastes avenues à angles droits. Vint ensuite le temps de planter quelques arbres pour égayer l’ensemble. Je n’y restais pas assez longtemps pour les voir faire de l’ombre aux heures chaudes de la journée.

Lorsque j’avais pris mon commandement, le plus gros du travail était fait, tous les villageois regroupés avaient, dans un petit enclos, leur maison sommairement meublée de ce qu’ils avaient récupéré dans leurs gourbis du bled, essentiellement quelques nattes roulées dans un coin, des coussins empilés dans un autre et des couvertures pliées le long d’un mur. Je n’ai jamais eu accès aux cuisines qui était le domaine exclusif des femmes qu’on s’ingéniait à nous cacher. Je ne sais même pas si elle cuisinait sur des feux de bois [2] ou des réchauds. Il fallait pourtant bien qu’elles sortent de temps à autre, ne fût-ce que pour aller chercher de l’eau à la fontaine [3], mais les hommes voyaient cela d’un mauvais œil. Ils toléraient mal qu’elles se rendent à l’ occasion au dispensaire tenu par un infirmier africain [4] et où venait régulièrement un médecin militaire, ou encore à la maison communale où une infirmière militaire revenue d’Indochine faisait l’assistante sociale et dirigeait des cours d’enseignement ménager. Il n’avait pas fallu les forcer pour qu’ils édifient bien vite des murs destinés à dissimuler leurs cours aux regards indiscrets .

Il restait à empierrer les rues. Des chômeurs employés par la commune y travaillaient. À toutes fins utiles, un rouleau compresseur stationnait près de l’école sous notre protection. De grands travaux annexes étaient encore au programme : on avait prévu 20 millions de francs pour installer l’eau courante, 5 millions pour construire une place et une grande allée goudronnée et 13 millions pour édifier une salle de réunion ainsi qu’un café maure et un bain turc. Pour le moment, la place —où l’on avait dressé le mât des couleurs— était poussiéreuse et le seul édifice public nouveau était l’échoppe d’un épicier où l’on trouvait les fournitures de première nécessité, notamment du sucre en pain qu’on débitait en morceaux à l’aide d’un petit maillet.

Mais l’on n’avait rien prévu pour l’hygiène élémentaire, les sanitaires risquant de polluer une nappe phréatique trop peu profonde. Alors, on faisait l’impasse sur le problème. On faisait ses besoins un peu n’importe où, y compris en pleins champs où l’on voyait parfois un paysan s’accroupir pour uriner sous sa djellaba. S’il lui arrivait de déféquer, il se nettoyait l’anus à l’aide d’un caillou lisse. Cette habitude conduisit un jour à l’encombrement de la fosse d’aisances de l’école qui se mit à déborder sans raison apparente. En y regardant de plus près, l’on découvrit qu’elle était pleine des cailloux qu’y avaient laissé tomber les enfants après avoir satisfait leurs gros besoins…

De toute façon, j’avais la conviction que, d’une part, la population bénéficiaire de l’investissement ne nous en était aucunement reconnaissante, tout lui étant don d’Allah[5], d’autre part que, dès que la paix revenue, la plupart des habitants rejoindraient leurs anciennes mechtas, plus vastes, plus intimes, plus confortables selon leurs propres critères et surtout plus proches des terres exploitées, ce en quoi, je me trompais, le régime « socialiste » à venir ayant repris le projet de nouveaux villages[6]. »

[1] /Officiellement, c’était le « village 6 », je crois, le nouveau où officiait Virier étant le « village 8 ». Sur les 8 villages prévus, ce seront les deux seuls à voir le jour. Contrairement à mes prévisions, « Térébinthes » existe toujours, si l’on en juge par les photos aériennes actuelles de la région de Maghnia. Il a changé de nom en devenant l’un des « villages socialistes » voulus par Boumedienne

[2] / Le bois mort était rare. Il aurait été plus facile d’utiliser du charbon de bois. Mais peut-être utilisaient-elles des réchauds à pétrole ou à gaz.

[3] / Il n’y avait bien sûr aucune adduction d’eau, mais c’était également encore le cas dans bien des zones rurales de la Métropole.

[4] / Cet infirmier fut cause d’un scandale qui provoqua sa mutation : il aurait eu une aventure avec une jeune fille du village. C’était d’autant plus inadmissible pour nos villageois que les noirs étaient considérés par les arabes comme des êtres inférieurs. Les quelques noirs qu’on trouvait parfois parmi eux étaient des descendants d’esclaves qu’on traitait avec mépris. C’était le cas d’un de nos « goumiers « , le frêle et humble Bekhti Mahamar dont le fin collier de barbe noir taillé en pointe cachait mal la timidité.

[5] / La formule même du « merci » en arabe (« Allah hi’ghlef » signifie en gros : « qu’Allah soit remercié. » Allah, et pas le donneur qui n’y est pour rien !

[6] /L’idée des 1000 villages a été reprise par Boumedienne en 1972, afin que « les fellahs puissent habiter dans (des) villages socialistes ». Il s’agira de créer un autre modèle de relation sociale fondé sur la solidarité et la coopération en brisant le cadre tribal traditionnel. Pour diverses raisons ce fut pratiquement un échec. La tradition musulmane a été plus forte que l’inculcation idéologique. Ainsi on a constaté, par exemple, dans un village que les occupants avaient occulté par de la tôle, des chiffons ou des arbustes les ouvertures ménagées par les architectes dans les murs d’enceinte !(cf. F.Burgat, Des villages pas comme les autres ?, in Algérie 20 ans, éd. Autrement, mars 1982)