Si je ne rends pas moi-même hommage à ma carrière universitaire, qui le fera? Car figurez-vous que jadis, dans une autre vie, quand je n’étais pas encore chercheur à Pôle-pote, je fus chercheur à l’université. Hein?... comment ça, “t’fous pas d’not’gueule?”.

Je vous assure, c’est vrai, dans mon jeune temps je fus chercheur à l’université. C’était à la fin des années ’8o, dans le noble marigot verbeux des-dites ‘sciences z’humaines’.

Mais pourquoi vous me croivez pas? C’est vexant. Un autre que moi en prendrait ombrage, genre “casse-toi! pauv’con...”.

Au début de ma carrière universitaire, soyons honnête, je ne cherchais pas grand’chose. J’étudiais surtout la phénoménologie du houblon fermenté, me montrant très assidu question ‘travaux pratiques’... un étudiant modèle, je ne comptais ni mes heures de nuit ni de petit matin qu’on rentre à quatre pattes avec plus un rond en poche et mal à tétête. Pas loin de ma piaule d’“étudiant en que dalle” perchait un bistrot qui servait de la Guinness à la pression, c’était devenu mon laboratoire d’analyses scientifiques objectives... jusqu’au jour où j’ai tellement crépité leurs toilettes d’un raoul de compète que, heu... m’enfin bon, c’est pas le sujet, la recherche fondamentale comprend toujours quelques désagréments collatéraux qui tombent parfois à côté du trou, mes excuses à la femme de ménage de l’époque. Donc au début, à l’université, j’avoue, je ne cherchais pas plus loin que le bout de mon verre, je ne méritais donc pas l’honorable titre de ‘chercheur’. C’est sur la fin de ma carrière universitaire, quelques mois plus tard, que je me suis lancé à fond dans la recherche... la recherche d’une porte de sortie —vous savez, ce genre de situation où on en arrive à la conclusion qu’il vaut mieux déguerpir de soi-même AVANT qu’on vous mette un coup de pied au cul —question de dignité. Une porte de sortie, quoi. Que j’ai finalement trouvée, d’ailleurs, juste avant la voiture-balai. Et si ça c’est pas la preuve que sur la fin je cherchais comme un malade à l’université, je ne sais pas ce qu’il vous faut. Pfff... bande de persifleurs, va.

# 44 — QUAND J’ÉTAIS CHERCHEUR

Le sommet de ma carrière universitaire se situe un jour de mars 1988. Deux mois plus tard, j’allais avoir 2o ans. Je me promenais donc à la fac, en seconde année d’Histoire. Ce que je foutais là-dedans? Ah, ça...

Deux ans plus tôt, j’avais salement merdé mon ‘orientation scolaire’. J’avais même pire que merdé: j’avais rien fait. Ouais, rien. En fin de lycée, je ne m’étais pas trop posé de questions au sujet des ‘débouchées professionnelles’, tout ça. J’avais passé le bac, l’avais obtenu (1o,5 de moyenne avec mention “peut mieux faire”... comme pendant toute ma scolarité). Et puis après j’avais suivi le troupeau sans me fracasser, direction la bétaillère universitaire... et où ça me mènerait je m’en foutais, j’avais la tête ailleurs, un vrai ahuri stratosphérique, le genre ‘préoccupé par des choses qu’existent pas’ —mes 18 ans c’est pas la période que je revendique le plus dans ma vie, ça, je préfère de très loin mon existence d’aujourd’hui, oh oui, toute miteuse qu’elle puisse sembler vue de l’extérieur. Donc comme après le bac les autres allaient en fac, va pour la fac. Et puis les plus âgés que je connaissais et qui y traînaient déjà, à la fac, ma foi, ils avaient l’air de trouver ça plutôt pas mal, plutôt la belle vie, pas trop le goulag. Oké. Mais se posa alors la question: je me lance dans une fac de quoi? Pfff... un domaine pas trop chiant, pas trop compliqué, pas trop féroce, tant qu’à faire. ‘Sciences z’humaines’ m’avait l’air assez mollement relativiste comme boui-boui, porteur de latitudes élastiques où on peut un peu enfumer le monde sans trop de frais, pas comme les ‘sciences pures’ où là on ne peut maquiller l’indigence sous le verbiage —dans les mathématiques ou la chimie les branleurs ne durent pas longtemps, j’étais flemmard mais pas cinglé. Donc il me fallait choisir un cursus, comme on dit. L’administration concernée avait mis à notre disposition de jeunes trous de balle fraîchement diplômés de petits dépliants dans un espèce de ‘bureau d’orientation’ dont la décoration et l’ambiance soviétique incitaient surtout à foutre le camp au Brésil par le premier cargo, alors j’ai regardé ça, les p’tits dépliants tristounes, me limitant aux sciences z’humaines pour glandeur averti. Cinq minutes d’attention. Psycho. Socio. Philo. Histoire. Tiens, Histoire, c’est pas mal, Histoire, et au moins on sait à quoi ça ressemble, y’aura pas de mauvaise surprise. Et puis j’aimais bien ça, l’Histoire. Va pour Histoire. Et voilà, plié, on peut aller boire un coup. Ah ça, c’était de l’orientation de compète... pas très responsable comme attitude face à l’insertion dans eul’monde du travail, certes. J’aurais sûrement mieux fait de choisir un cursus qui débouche sur quelque chose de concret, de négociable dans le monde réel, genre ‘maintenance des systèmes’... avec mon mental d’aujourd’hui j’opterais pour ça. Mais j’avais 18 ans et depuis tout petit l’école pour moi c’était juste une faible contrainte qu’il fallait intégrer à ma vie en s’arrangeant pour ne pas trop subir toutes ces logiques de vieux dingos déprimants dans leurs raisonnements tièdasses. Un objectif: que les parents me lâchent, donc 1o,5 de moyenne. Alors l’orientation, la formation, tout ça, à 18 ans ça me glissait dessus pire qu’une protestation humaniste posée sur le bureau d’un quelconque Grand Timonier qui œuvre pour le Bien des Masses à coup de charniers populaires. Les grandes études, les gros diplômes, j’étais non-partant, voilà —on n’a qu’une vie et ça ne dure pas éternellement, hein, aut’chose à faire que de me farcir la tronche de délires inutiles et sans objet, il sera toujours temps de se pencher sur Heidegger quand je serai vieux et que je banderai mou —vous voyez l’état d’esprit du sujet, qui n’a d’ailleurs depuis pas beaucoup évolué sur ces questions, sauf qu’Heidegger se rapproche, on dirait. Donc, Histoire.

En 1ère année de fac, j’ai fait ce que j’avais toujours fait à l’école, suivre petitement le mouvement général en vaquant en parallèle à mes occupations personnelles: mes sacro-saintes 1o,5 de moyenne et on passe en 2ème année, les parents sont contents. Sauf qu’à ce moment de charnière entre ces deux années de fac, se sont produits deux évènements assez conséquents dans ma petite vie (dont un que j’en causerai pas, encore aujourd’hui c’est au-dessus de mes forces —trop de braises sous pas assez de cendres). Le deuxième blast marquant ce fut pendant l’été 1987. J’avais 19 ans. Je suis parti cinq semaines en Irlande, tout seul à vélo. Et là, bondiousse, j’en ai pris plein la tronche (au bon sens du terme). Ah oui, sur le car-ferry du retour c’était le même vélo mais plus le même bonhomme. Et forcément, en octobre, quand il a fallu entamer la deuxième année d’Histoire à écouter ces mecs qui depuis des décennies racontaient les mêmes laïus sur Richelieu et tout ça, je me suis tout de suite rendu compte du léger malaise, comme si j’étais encore sur mon vélo avec mon sac à dos à pédaler du côté de Galway. Sauf que je pédalais dans un amphithéâtre un peu décrépi avec un vieux croumir sur l’estrade magistrale qui débitait son topo usé sur Cicéron et ce genre de moisissures secondaires à mes yeux de l’époque, et je n’arrivais plus à me voir dans ce décor avec mes p’tites feuilles sur mon p’tit pupitre à marquer des phrases genre “révocation de l’édit de Nantes’. Je ne pouvais plus, cinq semaines d’Irlande. Fini. Bref, l’allait falloir faire quelque chose pour changer de braquet. Mais quoi? Aucune idée, je ne connaissais rien au monde réel de la vie active adulte, je vivais dans ma phantaisie, dans ma tronche j’étais encore pas mal ‘Robin des chats’, idéaliste, utopiste, planeur, pas concerné par les bouzeries sociales des grandes personnes avec plein de rides sur le front. Par contre, je savais désormais ce que je ne voulais pas et c’est déjà un début. Alors dès la première semaine j’ai arrêté d’aller en cours, je n’arrivais pas à admettre que j’allais finir comme l’autre viocque dans son p’tit gilet en laine, là, debout sur son estrade à répéter toute sa vie ‘1515, Marignan’. Ah non, l’angoisse. C’était pas possible, ah non. Moi qui avais clamé haut et fort “je serai Alain Decaux ou rien”, hé bien... j’allais donc devenir rien (ce que la suite a prouvé au-delà du raisonnable, d’une certaine manière, et en même temps non, c’est compliqué). Je me rendais bien compte que si je plantais les études, derrière j’allais sans doute en baver... mais ça restait assez abstrait, et puis je vibrais d’un goût d’inconnu, d’aventure, de démerde, l’envie de se frotter aux choses sans garde-fou, aller voir s’il pleut ailleurs... action / réaction... je voulais du feu, de la sueur, des tirs de bordée, du mouvement... je revenais de cinq semaines d’Irlande à vélo où il s’était passé des trucs, j’étais mûr pour jouer les jeunes clébards livrés à eux-mêmes, fourrer ma truffe où qu’on peut en freewheelin’... et puis quoi qu’il advienne ça vaudrait toujours mieux que ce qui me pendait au nez si je restais avec ‘1515 Marignan’ dans son p’tit gilet en laine, voilà. Font chier, hissez la grand’voile! larguez les amarres! Hé oui, 19 ans ça ne se vit qu’une fois, j’en étais bien conscient, je ne voulais pas perdre ça. Et pour l’addition, on verrait plus tard.

Au début de cette pseudo deuxième année de fac, question ‘projets d’avenir’ je n’ai rien gambergé, j’ai juste vécu sur place en total frilance financé par des parents qui me faisaient confiance, et puis j’ai écrit un truc que je reprendrai quand je serai tout vieux, l’histoire d’un mec qui a une cathédrale grandeur réelle en cours de construction dans sa tête. Ça a donné six mois superagréables, pleine forme physique et aucune contrainte à part popo, un segment de jours fatigants de bonne fatigue intense, comme des bourgeons qui sortent... jusqu’aux exams du printemps.

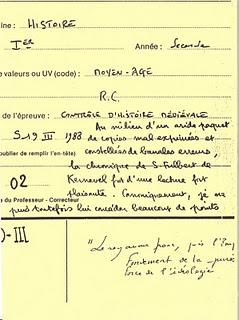

Les partielles. Ce gros contrôle d’histoire médiévale, qui comptait pour 3o% de l’année. J’avais dormi deux-trois heures la nuit précédente, j’ai oublié pourquoi mais c’est pas dur à imaginer. Alors pas facile de se lever le matin, évidemment. Deux-trois cafés et hop!, enfourcher le bailleciqueul divitesssss pour se pointer à la fac huit heures du mat’. Déjà pas très frais en partant, deux kilomètres de pédalage plus tard je suis arrivé tout décalqué dans l’amphi que je n’avais pas revu depuis des mois. En plus, roulette russe, j’avais juste un peu potassé les grandes lignes de l’Angleterre médiévale dans un ‘que sais-je?’ —au cas où je me paierais une chance de gars qui coche les six bons numéros au loto, ça arrive.

Dans l’amphithéââââtre, je me suis assis avec les petits camarades un peu surpris de me revoir, mais bon, je n’étais pas leur souci du moment. Le sujet est tombé: “Charlemagne”. Gloups les boules. Ce vide galactique dans ma caboche... Charlemagne... que qui?... que quoi?... Et cette fatigue qui en profita pour me ficeler à la chaise tel une victime d’un feuquigne sihieu’killeuh. Misère. Je revois le condisciple assis à côté de moi dans cet amphi, un jeune royaliste aussi rigide que la tranche du Code de procédure pénale, il a remonté ses manches et commencé à écrire frénétique, ça sortait tout seul, on aurait dit un fiévreux hémorragique aux vatères, il recrachait son Charlemagne comme un ordinateur —une vraie machine à escalader les échelons, aujourd’hui ce type doit être au minimum ‘assistant parlementaire’ à tailler des pipes à son député. Mais pour l’heure il grattait en métronome son Carolus Magnus, relax comme un maître-maçon en train de monter un bête mur de parpaings. Impressionnant, surtout quand t’es juste à côté tout au fond du trou à regarder ta pauvre truelle toute rouillée. Ouais, un souvenir bien vivace. Je me revois le cul sur cette chaise, présent pour rien, je revois ce type à côté qui grimpait une marche de plus vers son Avenir Social Radieux, et dans ma tête toute moulue j’entendais en boucle, je me souviens, la chanson de France Gall, ou de Sheila, je ne sais plus, “qui a eu cette idée folle, c’est ce sacré Charlema-gneu.”. Autour, j’en voyais quelques uns aussi largués que moi, sauf que dans le lot on repérait des écœurés mortel, de malheureux étudiants sérieux et assidus qui avaient tout potassé à donf sauf Charlemagne, les pauvres —l’impasse qui tue, coup du berger... saloperie de poisse, certes, c’est pas juste mais c’est comme ça, t’avais qu’à tout bosser Dugenou, rdv en septembre et bonnes vacances à l’ombre, gniark. J’avais une chiée envie de rentrer direct dans ma chambrette, “sacré Charlema-gneu”, retourner me vautrer dans mon pieu en attendant des verres meilleurs. Crénom, quatre heures de dissert’ quand ce que je sais des carolingiens tient en dix lignes, à peine de quoi pondre l’intro... wouahou... à moins de diluer de manière honteuse sur trois pages, mais c’est indigne. L’Angleterre du ‘que sais-je?’, vraiment pas le bon cheval sur qui miser en fumiste kamikaze. Perdu. J’ai vu 3o% de l’année couler à pic devant mes yeux, orchestre et capitaine inclus, le naufrage inremontable. Frit. Ça m’a fait ricaner, nerveux. Je ne pouvais pas me plaindre... six mois que je m’étais garé sur le bas-côté de l’autoroute estudiantine. J’étais encore officiellement en deuxième année de fac, mais voilà... le gong... tel le dernier au général dans l’ascension du Tourmalet. Hé oui... Jusque là je faisais encore un peu illusion scolaire pour qui n’y regardait pas de trop près mais Charlemagne venait de sonner l’heure du réel. Légitime. Et le début de la curée, puisque ça allait peu ou prou se terminer de la même manière dans chaque matière —de quoi rigoler un peu dans une politique de ‘terre brûlée’, au point où ça en est. Et c’est là que face à ma copie immaculée tandis qu’à côté l’autre malade d’Action Française attaquait sa troisième page sans débander, je me suis dit, je me souviens mot pour mot: “bon... grillé pour grillé, sachons mettre un terme à nos études en genteulmane”. Comme la cavalerie polonaise chargeant les panzer en septembre 1939. Et ‘¡viva la muerte!’.

N’empêche... si j’avais su que des années plus tard tout ça allait atterrir ici, j’aurais sûrement passé une meilleure journée ce samedi de mars 1988. Mais on ne peut pas tout prévoir, hein.

Précision:

Je ne sais si l’on peut considérer cela comme une circonstance atténuante ou aggravante mais à l’époque de ce Charlemagne je venais de bouffer ‘à la recherche du temps perdu’ et ça m’avait comme qui dirait déflagrationné sévère —les nuits de pleine lune, j’en entends encore l’écho.

Ceux qui me trouvent un style confus et alambiqué pourront constater les quelques éventuels progrès que j’aurais réalisés depuis la fin des années ’8o, ce serait toujours ça de pris. Pareil pour la ponctuation. À part quelques fautes d’orthographe, je n’ai touché à rien de mon Charlemagne. Pour cette petite histoire, comme ce matin-là j’étais très fatigué et moyennement motivé, j’avais pompé de mémoire un conte rédigé quelques mois plus tôt, qui s’appelait je crois “à la recherche d’étrons perdus” (oui, bon, j’avais 19 ans), un joli conte bien pourrave dont j’ai oublié les détails et dont tout le monde se fout aujourd’hui, à part une, j’espère, qui, elle le sait bien, conservera toujours une place à part dans mon péti coraçone, en dépit des aiguillages de l’existence, “mille vies ne sont pas suffisantes... ne viens pas savonner la pente, ne viens pas compliquer mon sort”.

Foutez-vous de ma gueule d’ahuri romantique de l’époque si vous voulez mais n’oubliez pas que je n’avais pas de traitement de texte... j’avais dormi trois heures... j’étais dégoûté, et surtout... dans ma tête j’étais déjà parti ailleurs —mais où?

* * *

SUJET:

"Le royaume franc, puis l’Empire carolingien (de la moitié du VIIIè à la moitié du IXè).

Fondement de la puissance.

Force de l’idéologie."

(imaginez qu’à partir de là, vous disposez de quatre malheureuses heures pour pondre une dissert’ sur la question, vous atterrirez alors dans mon slip juvénile de l’époque. Et c’est pas drôle... et ça donne ce qui suit)

*

La puissance carolingienne est d’abord due à la débandade mérovingienne. En 751 eut lieu le sacre de Pépin Le Bref; en 843, le traité –partage– de Verdun. Entre ces deux dates, l’Empire. Le génie carolingien fut d’associer le règne de ses monarques à la papauté, d’arriver à faire un amalgame suffisamment homogène pour qu’ils ne puissent être dissociés –et dont la papauté eut beaucoup de peine à se détacher, ayant dû attendre la chute de l’Empire pour commencer à reprendre sa liberté de mouvement. L’Empire carolingien est aussi caractérisé par une administration solide; enfin, l’absence d’invasions permit aux empereurs de développer leur Empire sans, sinon de problèmes, du moins trop de catastrophes. Cependant, et en cohérence avec les coutumes franques, l’Empire ne pouvait perdurer très longtemps, plusieurs siècles –rapport aux inévitables morcellements effectués lors des héritages. Ajoutons qu’il fut gigantesque, étant donné qu’il a compris jusqu’à l’ensemble de l’Europe, hormis les Îles Britanniques, la Bretagne et l’actuelle Espagne.

Voilà qui est dit; et je déplore qu’il n’y ait eu de sujet sur l’Angleterre –encore que cela va me permettre d’aborder un point capital à la compréhension de la puissance carolingienne, point dont l’enseignement fait totalement défaut lors de l’étude de cette période. En effet, si l’on s’en tient aux faits, il paraît tout de même extraordinaire qu’une telle concentration territoriale ait pu s’effectuer à cette époque, alors que les moyens de communication étaient très réduits et fort lents. La chronique de Saint Fulbert de Kernevel (IXè siècle) rapporte une bien étrange révélation. Certes, aucune autre chronique ne corrobore celle-ci. Cependant, Fulbert était d’une clairvoyance et d’une honnêteté remarquables, et le reste de ses récits est irréprochable –hormis quelques dates erronées qu’il avait recueillies dans d’autres chroniques antérieures. Son récit apporte donc, si l’on s’en tient à ce qu’il dit, un éclairage nouveau –peut-être moins historique, mais ô combien plus humain– sur la force carolingienne. N’étant pas catholique, et risquant par conséquence de manquer d’objectivité vis-à-vis de ce que dit Fulbert si je me risque à tout commentaire sur ses écrits, il me semble préférable de retranscrire fidèlement son récit sans y ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Dernière précision, le manuscrit original est conservé au monastère de Kernevel (Cornouaille).

Longtemps, Charlemagne s’est couché de bonne heure. Ce qui lui a permis de se soustraire à l’abjecte société de son temps, qui était caractérisée par des mœurs irrémédiablement perverses et insoutenablement abjectes, de la connaissance desquelles un jeune fils de bonne famille comme l’était Charlemagne –à l’époque– n’aurait eu d’autre possibilité que l’insurrection de manière virulente, et donc, par voie de conséquence, de risquer de subir l’assaut de nouvelles crises d’asthme face à ce spectacle, preuve que le Malin n’est pas encore tout-à-fait vaincu. Restant chez lui, à l’abri dans le cocon familial salvateur; choyé par ses proches, par ses frères –et par extension, par la terre entière, car nous sommes tous frères en Jésus Christ– il passait ses journées dans la contemplation de la nature et l’apprentissage de son métier d’Empereur.

Un jour, pourtant, bravant l’interdit tacite, il se releva vers 23 heures, et après avoir descendu l’escalier, sans faire de bruit pour ne pas réveiller Pépin et maman, il s’enfonça dans la nuit, bien décidé à se rendre compte par lui-même de ce qu’il en était réellement de ces mythiques créatures dont l’existence certaine n’avait pu être observée, jusqu’à présent, par Charlemagne, que de l’extérieur –c’est-à-dire de l’intérieur de son château, fière bâtisse du VIIIè siècle (un des premiers construits tout en pierres), froide et peu éclairée mais néanmoins accueillante–, en deux mots, Charlemagne voulait tout apprendre des mystères de la vie.

Dehors, il fut assailli par une foule de sensations, et, à ce moment précis où il foula l’herbe de son jardin, il se rappela le vers qu’il avait lu la veille: "ô beauté glaciale de Noël que le Seigneur illuminait de toute la noirceur de la nuit" (Bède le Vénérable, période mystique) –il faut le préciser, c’était pendant la nuit de noël de l’an 8oo. Mais, comme l’avait si bien pressenti le poète, on ne voyait pas grand’chose dehors –d’autant plus que toutes les étoiles avaient été réquisitionnées pour les sapins. Cette obscurité, alliée au fait que, perdu en ses adolescentes pensées, Charlemagne ne regardait pas devant lui, fut la cause, n’ayons pas peur des mots, d’un miracle. En effet, toute la bonté, toute la magnificence de Jésus Christ, notre sauveur, se manifesta à Charlemagne; et ce en un instant fugace, mais à jamais gravé dans son esprit.

Charlemagne allait et venait en ces morts chemins, lorsque la semelle (doublée cuir) de sa chaussure droite entra en contact avec un objet de faible résistance, rapidement identifié de part les fortes émanations odorifères qui montèrent immédiatement à l’Impérial organe olfactif. Et ce fut honteusement –bien que le futur-Empereur ait eu l’impression d’entr’apercevoir un roi-mage, noir au demeurant– que prit fin l’escapade champêtre de Charlemagne, qui regagna le deux-pièces familial, dans le petit matin frileux qui n’allait pas tarder à revenir, il le sentait, ô miracle.

Deux heures plus tard, Pépin venait le réveiller en lui disant (c’est historique) "Écoute, Charlot, faut pas me prendre pour une pomme, je sais bien que tu as parti cette nuit, mais on y causera plus tard parce que il y a Léon qui t’attend à la chapelle depuis plus de six heures et que même que y serait capable d’aller te chercher des crosses si tu viens pas; même que y faut grouiller parce que il prend le char à bœuf de 22h43 pour Rome et que si il le rate il prendra celui de 23h2o qui s’arrête à toutes les gares". Charlemagne ne réalisa pas que Léon allait faire de lui l’homme le plus puissant d’Europe, et, quand Léon fut parti, il ne pensa même pas à sa mésaventure de la nuit, en tout cas il ne fit aucun rapprochement. Précisons que, dès le retour de la chapelle, Charlemagne s’occupa de ses souliers souillés, en les enfouissant au fond d’un placard peu usité, mais néanmoins utile. Et là, il oublia tout.

Pour être tout-à-fait honnête, il est nécessaire de préciser que Charlemagne avait l’habitude de passer un très mauvais mois de janvier, étant sujet à de fréquentes crises d’asthme et à un affaiblissement physique cyclique dû –au moins pour une part– aux conséquences machiavéliques qu’avait sur son organisme la digne mais peu catholique célébration postérieure de sept jours à la naissance de Jésus Christ notre sauveur. Si l’on ajoute à cet affaiblissement annuel, le fait que Pépin lui avait offert le dernier –et excellent– roman d’Hervé Bazin, “De l’impossibilité de voir tous les wagons en même temps quand on se trouve dans la locomotive”, aux éditions Bernhardt-Laroche, on comprend aisément que Charlemagne se soit facilement endormi de bonne heure, et ce pendant longtemps.

Début février, ayant tout oublié de son escapade, et après avoir été légèrement excessif sur le pousse-café qu’il avait pris en compagnie du jeune Egbert de Wessex, il se trompa de placard et tomba nez à nez sur la preuve matérielle de son forfait de noël, preuve qui aurait pu le compromettre si Pépin était tombé dessus. Avec toute la force qu’il était capable de manifester aux grandes occasions, Charlemagne décida de prendre le taureau par les cornes, c’est-à-dire la chaussure par les lacets, et de s’en laver les mains.

Et là, ô miracle –et peut-être aussi un peu à cause du pousse-café*– Charlemagne vit le roi mage noir qui sortait, comme par enchantement, de la chaussure; et qui, après avoir, à l’aide d’un fleuret, entamé le pourpre de la robe de Charlemagne, y effectuant trois coupures –dont deux parallèles, et la seconde commençant à l’extrémité de la première pour rejoindre le début de la troisième– il rajusta son loup et s’enfuit à cheval en hurlant quelque chose comme “Sorrow” (ce que, Charlemagne ayant appris l’anglais avec son copain Egbert, il interpréta comme un regret émis par le roi-mage, de ne pouvoir rester plus longtemps.

* Cette remarque a fait l’objet de recherche historiographiques très poussées, et ce par des historiens remarquables, qui sont arrivés à la conclusion suivante:

1 – Étant donné que cette remarque est écrite au stylo à bille bleu

2 – Étant donné que son sens relève de l’incrédulité dont Fulbert de Kernevel ne pouvait s’être rendu coupable

il apparaît que cette remarque est fort postérieure à la rédaction de la chronique; louons le Seigneur de déjouer, par notre bras, toutes les manigances du Malin.

C’est alors que, revenu de ses émotions, il se rendit compte, en ramassant ses chaussures, qu’un mois de prière, de bonne foi et d’abstinence avait été suffisant pour rendre au cuir dont sont doublées ses semelles leur odeur naturelle; et, toujours sous l’emprise du roi-mage noir (probablement anglais) il tomba à genoux et répéta à plusieurs reprises: “Hallelujah!”

Bien décidé à comprendre qui était cet homme aussi mystérieux, il envoya une estafette à Léon, pour lui demander d’accourir au plus vite. Léon étant tout dévoué à Charlemagne, il prit le premier char à bœufs –qui, hélàs, fatalité du sort et impénétrabilité des voies du Seigneur– s’arrêtait dans toutes les gares. Le char à bœufs n’arriva jamais à destination, et Léon passa aux “pertes et profits”. On suppose que quelque tragique malversation a dû s’opérer sous l’impulsion de deux ou trois danois en avance ou saxons en retard. Une chose est certaine, Léon a été rappelé par le Seigneur.

Jour après jour, Charlemagne réalisa seul ce que ces singulières manifestations signifiaient. Il se rendit compte que, depuis que le roi-mage était sorti de sa chaussure, maintenant purifiée, à chaque fois qu’il faisait une connerie, c’était quelqu’un d’autre qui trinquait à sa place.

En quelques années, il fut maître de toute l’Europe, cependant, si ses possessions pouvaient se transmettre à ses héritiers, son pouvoir lui était personnel. C’est ainsi qu’en 814 quand le Seigneur le rappela à lui, les ennuis commencèrent pour l’Empire carolingien, mais ça, c’est une autre histoire.

Morale: Il aurait mieux valu un sujet sur l’Angleterre, mais je n’ai encore jamais rendu une copie blanche –et c’eut été traumatisant pour moi.

*

Voilà. Presque une thèse d’État, n’est-ce pas?

J’ai reçu o2/2o.

Et en appréciation, le prof s’est fendu d’une critique littéraire.

Comédie, comédie... pas vrai?

***

Publié par les diablotintines - Une Fille - Mika - Zal - uusulu