Lundi 16

Londres. Je suis retournée hier 21, Kenver Avenue. Le métro d’abord, à Tottenham Court Road, les banquettes toujours en tissu, mais tout est sale et dégradé. Je me suis arrêtée à East Finchley : le pont sur la High Road, que j’avais oublié. J’ai pris le bus, demandant comme autrefois l’arrêt pour Granville Road. Mais le conducteur ne sait pas ce que c’est. Il s’y arrêtera cependant. Je vois, à droite, la Swimming Pool, oubliée aussi. La maison des Portner a été transformée, rendue apparemment plus pratique : l’entrée est une cuisine. Quelque chose comme un « déclassement » de la maison, de la rue aussi, qui m’apparaît moins résidentielle et moins chic qu’alors (je venais d’Yvetot, ne pas oublier). La blancheur, cependant, l’uniformité, l’ennui : quelle horreur cela devait être, sans nom, d’être là. Ensuite, l’église : Christchurch, bien identique, elle, avec le banc devant. Ensuite, sauf le Woolworth, aucun magasin reconnaissable. Plus de cinéma, de tobacconist (il s’appelait Rabbit), ni le petit café où se rassemblaient les jeunes en 1960 autour du juke-box, et cette femme à lunettes qui lavait les tasses dans le bruit et les exclamations. Elle ne demeure que dans mon livre de 62-63, non publié. À part la forme de la rue, la High Road, un pub devenu grill, tout était différent, les magasins surtout. Ils sont la partie la plus instable, la forme la plus sensible aux changements (l’économie, donc, prime tout, encore ?). J’ai pris le métro du retour au Woodside Park, me demandant, dans cette rue si peu changée, elle, si c’était dans le parc voisin que j’avais commencé d’écrire en août 1960 : « Les chevaux dansaient au bord de la mer. » La suite, c’était une fille qui se relevait d’un lit où elle était avec un type (toujours la même histoire, la seule). Ces chevaux ralentis, englués dans leur danse, exprimaient la sensation de lourdeur après l’amour. Comme je me souviens bien…

Cette promenade d’hier était irréelle. La seule réalité pour toujours, ce sont les images que je garde de 1960-1961, dont certaines sont contenues dans Du soleil à cinq heures (« Du raisiné à cinq plombes », disait mon ex-mari). Tous les participants du colloque se sont jetés dans les musées, et moi à North Finchley, dans ma vie passée. Je ne suis pas culturelle, il n’y a qu’une chose qui compte pour moi, saisir la vie, le temps, comprendre et jouir.

Il y aura six jours que S. n’a pas appelé, et douze que nous nous sommes vus. Pendant mes deux jours d’absence, il ne semble pas avoir appelé. Revenir ici, dans ce lieu où il vient, le supplice recommence.

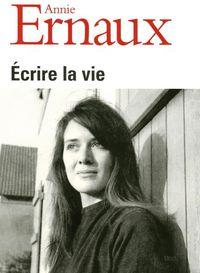

Annie Ernaux, Se perdre [2001], in Écrire la vie, Éditions Gallimard, Quarto, 2011, pp. 745-746.

■ Annie Ernaux

sur Terres de femmes ▼

→ 1er septembre 1940 | Naissance d’Annie Ernaux (+ extrait de Passion simple)

Retour au répertoire de janvier 2012

Retour à l’ index de l'éphéméride culturelle

Retour à l’ index des auteurs