Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin - Le vent d'est

Alors heureusement qu’il n’y a pas que l’architecture computationnelle ou la métrologie pour venir faire nos affaires. Parce que c’est bien amusant d’aller décortiquer comment la logique inducto-déductive d’identification/différenciation imprègne toute l’activité humaine, c’est-à-dire comment l’activité humaine est avalée, non pas par la langue, mais par une langue précise, une langue exuvique, qui isole et rapporte – et qu’est-ce qu’elle rapporte, avec son goût illimité de la rentabilité – rapporte, donc, met en rapport situationnel, mais ça ne peut pas nous suffire... Vous l’avez – je récapitule un peu – cette histoire de l’aliénation du corps humain à cette langue exuvique dans la psychanalyse, qui n’est que ça, la description d’un corps qui ne peut pas s’en remettre d’être mis au pas de sens. Comme la psychanalyse n’est pas la philosophie, c’est-à-dire qu’elle a fait cette erreur fondamentale de partir du cas pathologique pour généraliser, sans avoir un goût prononcé pour le questionnement qui plus est, ou surtout, avec une méthode pareille, le corpus entier était cuit. Sur le tard, Freud s’est retourné vers la société, on l’a souvent rappelé ici, bon... il aurait évidemment fallu qu’il commence par là... Peu importe... Ce qu’on épingle ici grossièrement et de façon parfaitement exagérée sous le terme de « science », c’est bien cette entreprise folle de se soumettre à l’idéale d’une langue exuvique désirante. Je devrais éviter autant que faire se peut les gros mots comme ça « science » pour parler d’une langue précise, « société » pour parler d’un rapport précis à la loi, etc... J’ai conscience que je vais trop vite... Bref... On observe ici donc une langue précise qui établit des identités en les mettant en rapport pour les différencier, qui différencie pour établir des rapports pour identifier... Et on regarde comment le rêve de l’automate spirituel spinoziste, la pensée pure qui tourne à vide, ce que Deleuze rapproche, dans ses cours sur l’image de 84-85, de l’axiomatique, torture le monde. Sur cet automate spirituel, il me semble qu’on peut le regarder fonctionner comme une sorte d’embryon du conatus, et s’intéresser davantage à sa dynamique qu’à ce côté délirant hydroponique, mais bon... Deleuze a pris ce qui l’intéressait pour avancer, nous, on ne prendra pas du tout de toute façon... Et il me semble qu’on a pointé sur ce blog tout autant à quel point ce mécanisme identifiant/différenciant hante le monde de ses sécrétions désirantes et à quel point on a pu et on peut faire autrement...

du rapport au cinéma

On a déjà parlé du cinéma ici. Parce que parmi toutes les activités linguistiques du monde, le cinéma procède aussi à partir d’identités et de rapports et que c’est forcément fait pour nous intéresser... On note souvent, depuis Griffith et Eisenstein, que le montage même est affaire de rapports et associe des plans les uns aux autres. Pour celui-ci, ça va permettre de recoller des morceaux épars, par touches, quand celui-là va s’intéresser à la fluidité que ces rapports permettent. Bon... Ca me paraît bien sophistiqué quand même... Je veux dire, avant même de faire du montage entre deux plans, le plan lui-même, la captation d’un geste ou d’un mouvement ou d’une chose presque immobile ou... etc., c’est le rapport entre deux images... Même deux siècles après, même avec toutes les technologies dont l’humanité a le goût, on ne fait pas mieux que le thaumatrope. Le cinéma, c’est du thaumatrope amélioré, ça associe 24 images par secondes pour tenter de suggérer le mouvement... Dans ce genre d’inventions pré-cinématographiques, ma préférée sera le zootrope, mais c’est une affaire de goût... Peu importe... C’est bien parce qu’à un moment vous voyez un couteau entailler et qu’à un autre moment vous avez un bout de pelure qui tombe, qu’on vous suggère là que Jeanne Dielman épluche ses pommes-de-terre. Vous n’êtes pas du tout en train de la voir éplucher, vous êtes en train d’associer des moments qui ponctuent cette occupation, assez longue donc, que votre persistance rétinienne comble pour vous donner l’illusion que, etc... Donc le rapport, il est établi dès la captation et la vision, ne serait-ce que d’une seconde. On sait que ça intéressait beaucoup Bergson, cette histoire-là, qui observe dès le début de sa Pensée et le Mouvant : « S'agit-il du mouvement ? L'intelligence n'en retient qu'une série de positions : un point d'abord atteint, puis un autre, puis un autre encore. Objecte-t-on à l'entendement qu'entre ces points se passe quelque chose ? Vite il intercale des positions nouvelles, et ainsi de suite indéfiniment », avant de dénoncer l’ « infirmité de notre perception, condamnée à détailler le film image par image au lieu de le saisir globalement », un peu plus loin... Je ne crois pas dire quelque chose de très original, simplement remonter un peu le cours pour insister sur ceci qui veut que dès le plan, dès ce qu’on appelle en « français » le « rush », qu’on appelle en anglais le « footage » d’ailleurs, vous avez le mécanisme identification/différenciation qui opère, l’identité d’une image fixe mise en rapport avec une image fixe différente.

On sait que l’établissement de rapports préoccupe au plus haut point Godard, dont j’ai trouvé l’explication la plus claire l’autre jour : « Par exemple tu te dis " je suis jolie ou j'ai l'air fatigué. Mais en disant cela qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais rien d'autre qu'établir un rapport entre plusieurs reflets, l'un ou tu avais l'air en forme et un autre où tu l'étais moins. Tu compares c'est-à-dire, tu fais un rapport et alors tu peux conclure, j'ai l'air fatigué. », sans pouvoir vraiment vérifier d’où elle venait... Il semblerait qu’on puisse la trouver dans le catalogue qui accompagnait l’exposition au centre Pompidou « Voyages en Utopie », qui recueille de nombreux textes dont le manifeste dont elle serait issue. Je vais continuer à chercher ça... On va faire avec cette explication quand même... Là, on est déjà dans un autre processus de rapports, mais le mécanisme est exactement le même que celui qui associe deux images fixes pour suggérer le mouvement. On va voir qu’à tous les niveaux, le cinéma n’est qu’affaire de rapports. Entre deux images, entre deux plans, on l’a vu... On peut prendre un exemple... L’un des plus fameux, ce sera sur la fin de North by Northwest d’Hitchcock, quand Eva Marie Saint, suspendue dans le vide à cette horrible chose qui s’appelle le Mont Rushmore, dont la laideur colossale devait bien déjà faire pressentir à quel point le systématisme américain finirait par rejoindre celui soviétique en bien des points, se tient à la main de Cary Grant qui, sur le plan suivant, la hisse sur sa couchette de train... On appellera ça le raccord dans le mouvement et on voit bien l’astuce elliptique... Mon préféré, ça va être le raccord entre le nuage qui traverse la lune et le rasoir qui découpe l’œil dans le Chien Andalou, parce que là on est déjà en train de nous dire quelque chose... Nous voilà avec un langage dont le fait même n’est qu’histoires de rapports, j’insiste, entre les images, entre les plans et donc... il faut y venir, entre les choses filmées...

Alors, il y a un rapport évident à la chose filmée, c’est-à-dire quasiment axiomatique, où la chose filmée et le film de la chose coïncident et peu importe que l’histoire du cinéma ne soit faite que du décalage inouï entre la chose et l’image de la chose, depuis les trucages de Méliès, jusqu’à l’invraisemblance des décors de studio et du jeu des acteurs d’Hitchcock, en passant par les métaphores des surréalistes, ou le hors-champ qu’utilisent des gens aussi différents que Lubitsch ou Gus van Sant, le présupposé du spectateur, c’est que ça coïncide forcément. Ca a été tout un questionnement, la dimension propagandiste du cinéma, l’utilisation du cinéma comme propagande à Hollywood ou dans des régimes totalitaires, ce truc que quel que soit le régime, le cinéma ait à voir avec la propagande... Mais je pense que c’est tout bête, c’est que le cinéma a l’air de diffuser une représentation mentale qui s’adresse directement à la représentation mentale des gens – ça s’appelle le narcissisme chez Lacan, une chose pareille. Dès lors, le présupposé n’est pas, ne peut pas être : « ceci n’est pas une pipe », mais l’image d’une pipe, parce qu’il faudrait venir déjà contredire le présupposé qu’on pose dans sa vie de tous les jours, pour penser, pour dire, pour agir, et que l’on questionne ici, et qui établit la représentation mentale comme l’axiome des axiomes. Je veux dire si Woody Allen filme Paris, aussi grossier que cela puisse être, le spectateur ne va pas se dire « tiens, il voit Paris comme ça, lui, il a rien compris », il va se dire qu’il reconnaît Paris, que c’est bien tel pont ou tel édifice qu’il a sous les yeux. Il ne se dira pas que parmi tous les ponts, il a choisi celui-là et que parmi tous les angles possibles, il propose celui-là, et que donc ça en dit plus sur Woody Allen que sur Paris. A partir de là, vous êtes bon pour faire toute la propagande que vous voulez... Si on y regarde, c’est très rare qu’on tombe d’accord avec un réalisateur, avec l’idée qu’il se fait de telle ville, de telle chose... c’est très rare de tomber sur quelqu’un qui se fait la même idée que vous de Paris ou autre... Après, le réalisateur peut s’en faire une idée mais montrer une autre idée. Ca m’a beaucoup amusé de montrer un Paris sale et bordélique dans un de mes films, alors que c’est éloigné de l’idée que je m’en ferais, si je devais m’en faire une, par exemple... Donc bon là on tient quelque chose... Le rapport entre la chose filmée et le film de la chose qui n’ont pas vocation du tout à coïncider alors que le principe même du rapport à l’image, c’est de faire comme si ça coïncidait. On peut nommer ça, c’est la deuxième illusion du cinéma, la première s’appelle la persistance rétinienne, on peut appeler celle-ci la persistance mentale...

des identités

C’est important, parce que c’est à partir de ce principe-là qu’on va voir comment s’établissent les identités, en tant que le film de la chose est l’identité de la chose filmée. Alors, il faut voir tous les efforts, quand même, pour combler et renforcer cette persistance mentale... Depuis la lumière de ces films noirs et blancs qui se tournaient en studio et éclairait les acteurs par derrière pour les détacher du fond ; le montage qui ramasse et rassemble plutôt que de disperser ou joue des contrastes, pour renforcer les éléments contrastés ; la musique qui souligne et insiste... tout est fait pour étoffer, isoler, fixer quelque chose qu’on peut décidément voir comme une identité. Jean Douchet répète inlassablement dans presque toutes ses conférences que le son optique était fait de 3 bobines, celle des voix, celle des bruits, celle de la musique... C’est amusant de noter que peu de réalisateurs ont eu l’idée de les dissocier, de faire recouvrir l’une par l’autre, de retarder la bobine voix de la quatrième bobine, celle de l’image, comme a pu le faire Godard par exemple (cf le Mépris pour le recouvrement ou Passion pour le décalage). Non, décidément, le rapport de tous les éléments qui travaillent au film est un rapport de soumission qui ne se soucie que d’établir une identité qui parle à la persistance mentale. J’imagine que c’est parce que le réalisateur montre quelque chose quand il filme sans se rendre compte qu’il fabrique de la représentation mentale, puisque sans doute il ne sait même pas que ce qu’il voit s’enchevêtre avec la représentation qu’il se fait de ce qu’il voit... J’imagine que déjà s’il montrait qu’il montre quelque chose, qu’il recule d’un pas, on commencerait à pouvoir s’en sortir. Mais le corps humain est bavard, et ça ne peut pas du tout lui venir à l’idée que ce qu’il voit est différent de ce qu’il montre et que dans ce qu’il montre il y a tout autant ce qui est montré que celui qui montre. C’est la malédiction des axiomes, des trucs qui font fonction d’évidence... Mais peu importe. Le réalisateur montre et il fait en sorte qu’on voit ce qu’il montre, forcément, et il se donne même beaucoup de mal pour ce faire et c’est là qu’il établit les identités et les rapports de la persistance mentale...

J’ai déjà plusieurs fois parlé de ces rapports d’identifications/différenciations dans l’art où les éléments se renforcent les uns les autres par contraste, que ce soit à propos de Kandinsky et, précisément à partir des compositions, on n’a pas ce problème dans les improvisations, ou à propos du cinéma, où j’avais abordé le Jeanne Dielmann de Chantal Akerman et ses... quelqu’un dirait « contre investissements » fascistes et peut-être Le Mépris de Godard et cette dispute inouïe entre tous les éléments qui composent ce film, le plus hitchcockien du cinéma et le plus critique d’Hitchcock pour autant, celui qui a compris à quel point Hitchcock s’amuse et peaufine tous les éléments de son film pour les soumettre et qui travaillent minutieusement tous les éléments du sien pour les révolter. Il se trouve que je vais encore parler de Godard, et sans doute vais-je plus ou moins dire la même chose, mais je crois que je vais passer par un autre bout assez pour qu’on ne soit pas simplement dans un exercice de redite... encore que le jour où je saurai à l’avance ce que je vais dire, c’est-à-dire où je ne bougerai pas d’un centimètre, j’imagine que mes textes gagneront en clarté... mais on peut imaginer que ça n’arrivera pas...

Ce qui va nous intéresser là chez Godard, c’est d’une part sa conscience qu’il a de tout ce travail de rapports, on l’a vu donc, mais aussi cette critique de l’image identitaire, de l’image persistante, critique qui est le point de départ de son cinéma – je dis point de départ et non présupposé. Vous comprenez bien en quoi ça nous intéresse, un point de départ qui non seulement n’établit pas la persistance mentale mais même la critique. Si vous prenez en compte ceci qui veut que Godard n’est pas du genre minimaliste mais pratique quelque chose comme le débordement, je crois, ça c’est pour le plaisir de la chose, en passant, que vous avez les 3 clefs qui vous permettent de pouvoir regarder ces films. Dans ce cours de Deleuze que j’évoquais plus haut... Je n’en parle pas trop de ce cours parce qu’il a l’air de passer complètement à côté de Godard... Il le voit comme un cinéaste sériel qui établit des catégories et le rapproche de Kant, précisément pour ces histoires de catégories, et c’est très curieux parce que Deleuze, c’est celui qui a vu les rapports, les « proportions » des facultés selon les intérêts chez Kant et là, il rapproche Godard de Kant, mais pas pour le jeu des proportions, mais pour les catégories... Ca pourrait être dommage, mais c’est pas grave... Ca lui permet un joli mot : « Godard, il n'a pas une table de montage, il a une table des catégories »... Bref, dans ce cours, il a tout un trait délicieux sur les problèmes des philosophes. Il dit : « Et lorsque vous aurez trouvé ce avec quoi vous avez affaire - peut-être que vous n'en serez-vous qu'à moitié conscient - à ce moment-là vous serez philosophe. Vous êtes philosophe même si cette affaire n'est pas philosophique. Mais c'est rare les gens qui ont trouvé ce avec quoi ils ont affaire. Je crois que c'est très rare. Ça illumine les jours. Les gens seraient beaucoup plus gais s'ils savaient à quoi ils ont affaire. » (cfCours du 13/11 1984). C’est très important cette histoire, en Philosophie pour sûr, mais ça marche avec, par exemple, l’Art aussi. Prenez Mondrian, c’est intéressant à regarder, parce que pendant longtemps, c’est laborieux Mondrian. Ce n’est pas comme s’il était inspiré et que c’était facile, que son travail était porté par un souffle, qu’il était doué ou peu importe comment on qualifierait ça... Là, Mondrian, pendant longtemps vraiment, il galère, il ne sait pas du tout à quoi il a affaire. Je veux dire au point de se dire qu’il ne trouvera jamais, que sa peinture est beaucoup trop sèche, beaucoup trop anecdotique, beaucoup trop opiniâtre pour que quelque chose ne se passe jamais. Et c’est vraiment intéressant parce que ce sont ces trucs qui semblaient l’éloigner de son affaire, cette espèce de rigueur sèche comme ça, qui va venir faire son Art au bout d’un moment et là alors on sent bien qu’il n’a plus qu’à dérouler la pelote. Là, le renversement a quelque chose d’incroyablement gai. Vous prenez Gerhard Richter, lui, il n’aura jamais su du tout à quoi il a affaire ; son œuvre entière est parfaitement à côté. On dirait qu’il ne sait pas où il a mal. Il essaie, c’est très touchant, et il prend la peinture par tous les bouts, tous les moyens qui lui passent par la tête, mais ça ne retombe pas sur ses pieds. Ca ne marche pas Richter, à chacune de ses pièces, c’est la peinture qui se refuse décidément. Alors, si vous avez en tête cette histoire de rapports, cette critique de l’image persistante, critique insubordonnée, révoltée ou quelque chose comme ça... et ce... je ne sais pas comment appelé ça... goût ? pulsion ? méthode ?... du débordement, vous pouvez, à mon avis, commencer à pressentir ce à quoi Godard à affaire... Et vous voyez bien pourquoi ça va nous intéresser, parce qu’il va organiser des rapports sans pour autant établir des identités, et c’est forcément fait pour qu’on aille y voir de plus près.

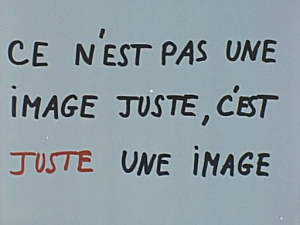

Alors, chez Godard, la critique de l’image persistante, ça veut dire qu’à aucun moment on va pouvoir se dire : « tiens là, c’est Paris, je reconnais », comme on le fait avec un film de Woody Allen ; ça veut dire qu’il va décaler son regard et assaillir l’image. Par exemple, si on lui demande de faire un petit film de promotion pour une chanson, il va filmer un enfant qui mange devant la télé qui diffuse cette chanson (cf Quand la gauche sera au pouvoir). C’est pourquoi, c’est à ce point une catastrophe quand le producteur de One + One décide de passer la chanson que l’on a vu les Rolling Stones répéter tout au long du film, parce que tout à coup, ça refait coïncider, ça emboîte regard du spectateur – chose filmée – film de la chose et ça méritait bien le coup de poing qu’il aura, selon la légende, reçu. Il faut voir l’asphyxie de l’image persistante, à quel point elle court-circuite et étouffe toutes les questions ; le confort, la commodité, la paresse qu’elle trimballe ; à quel point elle procède par évidences, par une évidence abrutie. Et l’intuition de Godard, il me semble, c’est que si vous retirez cette évidence, vous soulevez le couvercle de toutes les questions qui peuvent venir vous tracasser : « ce n’est pas une image juste, c’est juste une image »...

de la distanciation chez Brecht

On est obligé de faire un détour ici parce que gronde quelque chose qu’on ne peut pas ignorer plus longtemps, à savoir la distanciation brechtienne. C’est intéressant, parce que Brecht, ce qui le chiffonne, c’est l’identification dans un théâtre qu’il considère procéder de la foi – vous savez ça, vous savez pourquoi mon premier long métrage s’appelle infidèles, en passant... –, là où il s’attache lui à un théâtre du doute... Bon, ce n’est pas parce qu’il utilise « identification » que ça vient rencontrer ce que nous dénonçons de l’identification, ça ne sert à rien de forcer les choses, mais ça passe par un autre bout assez pour qu’on s’y retrouve... Il faut lire L’achat du cuivre. Alors il prend un exemple, il compare une dispute à laquelle on assisterait au coin de la rue et le même genre de dispute sur une scène de théâtre. Et il insiste sur ceci qui fait que même si on arrive bien à voir de quoi il s’agit dans la dispute au coin de la rue, pour autant on sait bien qu’on n’a pas tous les éléments, que « les causes forment des séries, en ce sens qu’elles ont elles-mêmes des causes ». Alors qu’au théâtre, les causes de la dispute vont être « indigentes », « primitives », c’est-à-dire qu’on va donner assez, mais pas trop, d’éléments au spectateur pour qu’il ait l’impression qu’il sait de quoi il s’agit, qu’il puisse prendre parti et s’identifier : Le spectateur « se met à ressentir lui-même la colère ou la jalousie et ne comprend pour ainsi dire plus du tout que l’on pourrait ne pas être en proie à la colère et à la jalousie. Ce qui le conduit à ne plus éprouver aucun intérêt pour le réseau complexe des causes qui produisent ces émotions naturelles ».

Alors, c’est drôle parce que ce que Brecht va appeler identification, c’est cette espèce d’abrutissement du spectateur. Et il va le dénoncer de toutes ces forces en démontrant que c’est le même ressort qui travaille dans l’identification du peuple au dictateur, etc. Ce que nous on a appelé identification au cinéma, c’est tout ce travail de rentabiliser les choses, tout ce goût du profit, qui supprime ce qui pourrait parasiter l’identité que les faiseurs de film tentent d’établir. On avait vu : on ne va pas se mettre à parler d’autre chose dans un film ; si on voit une arme, elle finira bien par servir ; on supprime les bruits de bouche, les ombres malheureuses... tout ce qui ajouterait selon eux de la confusion... Je ne sais pas si on avait parlé de Psychose, parce que Hitchcock, c’est précisément de cette rentabilité qu’il s’amuse, en embarquant le spectateur pendant toute la première partie sur une histoire de vol d’argent qui n’a rien à voir du tout avec l’histoire du film. Il se trouve que ce qui va faire jonction, ce qui va subsumer cette première petite histoire sous l’histoire du film, la scène dite de la douche, est assez fracassant pour nous faire oublier qu’on a été mené en bateau. Et quelque part, c’est dommage, mais ça, c’est toute l’habileté ricanante d’Hitchcock. Donc vous voyez, on ne prend ça par le même bout avec Brecht, mais on voit bien qu’on se retrouve avec une espèce de logique paupérisée, des « causes indigentes » qui asphyxient toutes les questions que le cinéma et le spectateur pourraient venir se poser. Brecht vient dénoncer le travail asphyxiant de ces peaux exuviques, de ces choses mortes détachées du corps ou de la terre dont elles jaillissent qu’on appelle ici identités. Pour nous l’identification que dénonce Brecht, elle va venir de ce rapport entre fongibilité et survie-de-mort, de ce besoin de croire qu’une identité quelconque puisse venir échapper à la mort et dès lors on se doute bien que si le spectateur ne s’identifiait plus au personnage, il s’identifierait à l’acteur, il s’identifierait à n’importe quoi qui lui fasse croire qu’il ne va pas mourir, donc tout l’effort de Brecht... Mais ce n’est pas le problème de Brecht du tout, alors on ne va pas le compliquer...

du rapport du rapport

Toute la question est de savoir si Godard fabrique une contre-identité. Ca se pourrait. Il décale sa caméra, mais il la pose bien sur quelque chose qui pourrait venir identifier quelque chose d’autre. Il pourrait refuser de fabriquer l’identité du clip musical de telle chanson, mais fabriquer l’identité de l’enfant qui regarde. Eh bien la réponse est décidément non. Il établit un rapport, il met en relation une chanson qui doit sans doute être un peu idiote, qui doit même pile coïncider avec l’identification brechtienne, qui doit sécréter son asphyxie légère et guillerette, avec ce qu’il va appeler, on va le voir, les gens, les gens qui ne s’identifient pas du tout, qui mangent, qui discutent et se chamaillent. On sait bien que Brecht regrettait qu’on ne puisse pas faire autre chose au théâtre, fumer par exemple, toujours dans ce souci de distanciation. Godard ne délimite pas une série de causes indigentes et rentables, il ne fabrique pas l’image du petit enfant qui regarde la télé, qui aurait tels problèmes précis que l’on pourrait reconnaître, il met en rapport, il établit ce rapport qui lui permet de ne pas fabriquer d’identité du tout. Et au cas où on n’aurait pas compris, quand même Godard nous aide sacrément en terminant la scène par ce panneau : « Quand la gauche aura le pouvoir est-ce que la télévision aura toujours aussi peu... » je mets les points de suspension pour ménager un effet, comme on fait rouler le tambour... « aussi peu de rapport avec les gens ? ».

On a déjà vu comment Godard ne fabrique pas d’identités dans Film Socialisme, par exemple en laissant trébucher les acteurs ; en ne soulignant pas outre mesure la performance de Patti Smith, qui est certainement là plus pour évoquer quelque chose que pour chanter ; ou en s’intéressant au moins autant à la salle vide qui accueille la conférence de tel historien de la Philosophie qu’à la conférence elle-même qui se met en rapport forcément avec ces touristes qui choisissent, si tant est qu’ils choisissent quelque chose, je devrais dire qui ne choisissent pas de venir. Bon... Il y a une mise en rapport que j’aime beaucoup, parce qu’elle me paraît aussi... comment dire... grosse de sens ou grosse de pistes plutôt que très amusante c’est dans Je vous salue Marie, où le thème, ce n’est pas un thème d’ailleurs c’est plus une zone voisinante corps vs esprit est parcourue, et où Marie lisant le saint François de Green nous rappelle que saint François d’Assise appelait la pluie « sœur Pluie » et le feu « frère Feu »... – on trouve aussi sœur Eau, frère Vent, sœur Lune, notre mère la Terre dans son cantique des créatures, je dis ça en passant... –... Et le corps demande Joseph ? Comment il appelait le corps ? « Frère âne » répond Marie. Et c’est donc une mise en rapport corps – esprit – âne que suggère, bien après, vers la fin du film, le long plan sur l’âne de la crèche...

Je peux prendre un autre exemple pour insister sur ceci qui veut qu’on atteint pas le seuil où on aurait affaire à des identités exuviques, qu’on ne peut pas distinguer clairement des images qui restent couvertes de la terre dont elles jaillissent, avec cette exposition Voyage(s) en utopie. Dans une conférence, Dominique Païni, qui a travaillé sur cette exposition, qui consiste en la mise en rapport de maquettes d’une exposition qui n’a pas pu avoir lieu, émet une hypothèse curieuse. Il suggère que l’échec de cette exposition qui se serait appelée Collage(s) de France, cet échec, en gros il dit que ça lui fait un truc à raconter. Ce n’est pas complètement idiot, disons que ça fait une distance... Mais d’abord il ne voit pas que les maquettes, c’est hitchcockien. Quiconque a écouté les entretiens Hitchcock/Truffaut sait bien le soin gourmand que celui-là accordait à ce qu’on appelle en anglais des miniatures. On en a un bel exemple au début d’une femme disparaît. Mais surtout, des maquettes, c’est comme des notes, c’est le travail en train de se faire, c’est des signes qui renvoient à autre chose, ça n’est pas quelque chose en soi...

C’est très intéressant que ce rapport entre les images, ces combinaisons, ces créations de rapports ne finissent pas par fabriquer des identités... Parce qu’on sait depuis Saussure que le rapport des lettres, le rapport des mots, sont des rapports différenciants, qu’on peut écrire la lettre T comme on veut, c’est l’exemple qu’il prend, du moment qu’elle ne ressemble pas aux autres. C’est ce qui fait que le rapport linguistique est forcément situationnel, subordonné, aliénant. Et là, avec ce langage, c’est à un tout autre type de rapports qu’on a affaire, un rapport qui n’identifie/différencie pas les choses qu’il rapporte. C'est une autre logique, un autre processus d'organisation d'un langage qui fait dire à Jean Douchet dans une de ses conférences que la logique de Godard, elle procède par marabout, bout de ficelle... On dirait qui glisse sur la chaîne (in)signifiante. Parce que c'est une organisation qui ne sais pas faire avec un autre type de modalités, celui de la langue parlée, et bute ou plutôt ignore les identités/différences qu'elle prolifère... Dans le chapitre 1B d’Histoire(s) du Cinéma, vers la 13e minute, on entend cette citation d’Eisenstein : « Si une image, regardée à part, exprime nettement quelque chose, si elle comporte une interprétation, elle ne se transformera pas au contact d’autres images. Les autres images n’auront aucun pouvoir sur elle, elle n’aura aucun pouvoir sur les autres images. Ni action, ni réaction. Elle est définitive et inutilisable dans le système du cinématographe. ». Non seulement, dans le cinéma de Godard, l’image n’a pas d’identité, ne renvoie pas à une identité/différence mais son rapport avec une autre image ne fabrique décidément pas une identité, qui se met en rapport avec un autre rapport, etc... dans un flot ininterrompu d’effectuations d’une main au travail, qui monte, coud, associe, découpe, d’une main qui parle, d’une main qui pense.