Pour évoquer le centenaire de S. Corinna Bille, je retrouve Blaise Chappaz dans le chalet ancien et original où il habite au milieu des livres et des tableaux. Nous sommes à la rue Edmond-Bille, à Sierre, dans une maison construite par le grand peintre, entourés de ses œuvres. Peut-on imaginer un cadre plus approprié pour faire revivre la belle silhouette de la plus talentueuse romancière du Valais ?

— Quelle impression cela vous fait-il de vivre dans la rue portant le nom de votre grand-père?

— Indépendamment de ma filiation, je considère cela comme un juste hommage des Sierrois à un artiste d’exception, un bon peintre et l’un des plus grands maîtres de l’art du vitrail. Edmond Bille avait si bien su traduire en images les valeurs tant spirituelles que profanes du Valais qu’on en oublie parfois ses origines «étrangères», autrement dit neuchâteloises. C’était aussi un personnage haut en couleurs et, si je n’ai pas hérité de toutes ses qualités, je partage sans doute certains de ses travers. Aussi, parfois, je me sens très proche de lui. Il est heureux qu’ici, à cette adresse, nous évoquions ma mère : elle éprouvait un attachement sans bornes pour son père, dont le génie artistique s’était réincarné dans sa propre sensibilité littéraire.

— Avant cette consécration, néanmoins, la lignée d’artistes dont vous êtes issu occupait une place très insolite dans un canton conservateur qui ne ressemblait guère à Montmartre ni au quartier Latin. Avec un Maurice Chappaz pour père et une Corinna Bille pour mère, j’imagine qu’on a dû plus d’une fois vous traiter de saltimbanques.

BC – Eux, sans doute à l’occasion. Les écrivains professionnels étaient rares en Suisse, et pour ainsi dire inconnus en Valais. On «écrivait des bouquins» pour remplir les loisirs d’une existence bien ordonnée et en principe nantie, mais de là à en faire un métier... Nos parents avaient pourtant choisi de vivre leur vocation, et leur choix se répercutait forcément sur leurs enfants. Certes, nous vivions une partie de leur marginalité. Nous n’avions pas de voiture, même pas de téléphone, par exemple, menions une vie relativement austère et nomade, mais au milieu des livres et dès que possible dans la nature où notre mère nous la contait merveilleusement. Et puis, nous nous sentions sous l’entière protection de vrais patriarches à qui nos parents rendaient régulièrement hommage : nos grands-pères et notre grand-oncle ; Edmond Bille que vous venez de citer, Henri Chappaz, avocat au remarquable esprit de synthèse, et puis mon parrain Maurice Troillet qui, durant près d’un demi-siècle, entre le conseil d’Etat et le parlement fédéral, consacra sa vie au Valais. Avec de tels protecteurs, nous avons échappé au sort délétère de bien des enfants d’artistes. Grâce à eux, nous sentions bien intégrés dans la société et le peuple valaisan.

— Vous ne cachez pas votre admiration pour la figure de votre mère. Est-ce parce que son talent a été en quelque sorte voilé par celui, plus extraverti, de Maurice Chappaz?

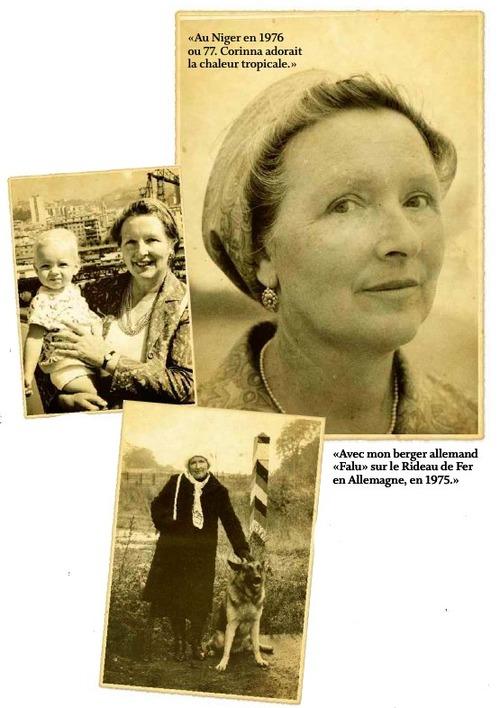

— Pour les enfants d’artistes, c’est avant tout la dimension humaine de leurs parents qui compte. Notre mère était une figure harmonieuse et sereine, qui en imposait par sa noblesse et sa dignité. Jamais de toute ma vie je ne l’ai entendue dire du mal de quiconque, pas même de fripons qui l’auraient bien mérité. Jamais elle n’aurait souhaité le malheur à quelqu’un. Bien au contraire : son empathie était telle qu’elle prenait sur elle les souffrances de chacun. Un jour, à Niamey au bord du fleuve Niger, alors que nous mangions sur une terrasse dans la fraîcheur du soir, elle m’a parlé d’un réfugié politique roumain qu’elle avait rencontré. Un écrivain. Ce pauvre homme, qui ne trouvait pas de travail en Suisse, s’était vu proposer un poste de surveillant au supermarché. «Espionner les autres ? Non, je ne pourrais jamais. A quoi bon fuir la Roumanie, alors ?» Comme elle me racontait ce cas de conscience, je la sentis souffrir. Un long instant, son ravissement d’être dans l’Afrique qu’elle aimait, son bonheur de pouvoir écrire sans entrave, son plaisir de me parler avait fait place à sa peine. C’était elle.

— Et, néanmoins, une conteuse et romancière de race à qui l’on n’a peut-être pas encore tout à fait rendu justice.

— Il est vrai que mon père Maurice Chappaz a eu plus de temps devant lui : il lui a survécu de trente ans. Lorsqu’il est mort, la position de l’artiste dans cette société avait énormément évolué. On le respectait et on cherchait parfois à s’y associer. Outre plusieurs présidents de communes, quatre conseillers d’Etat et un conseiller fédéral se sont déplacés à ses obsèques et son éloge funèbre fut prononcé par Pascal Couchepin. L’officialité était bien présente.

— On apprécie le renversement : il est devenu valorisant pour les politiques de fréquenter des artistes en vue.

— Oui, mais depuis peu. Je ne me souviens pas qu’un seul politicien se soit trouvé à l’enterrement de ma mère. Elle avait pourtant reçu le Goncourt de la nouvelle, avait un lectorat passionné, mais n’était pas en quête d’une place éminente dans la société. Les vanités de ce monde ne l’ont jamais attirée. Dans l’être, ce qu’elle recherchait était la bonté et la sensibilité.

— De plus, elle ne cherchait pas la polémique.

BC – C’est vrai : mon père avait un enracinement concret, terrien et politique. Il était aux prises avec les dilemmes de son temps. Elle, cela ne la concernait pas. Elle savait entrer en symbiose avec la nature, le monde sauvage, le silence. L’orgueil littéraire ou les futilités sociales ne l’intéressaient pas. La fortune ou le succès ne signifiaient rien pour elle. En société, elle pouvait ignorer un banquier ou un grand journaliste et s’intéresser au plus humble qui savait la toucher.

— Ce détachement des trivialités est sensible dans son écriture.

— Bien sûr. Chez elle, l’écriture était un besoin et une manière de vivre, d’exhaler. Elle écrivait comme l’on chantait jadis ou que l’on racontait des légendes, par une pulsion innée et non par volonté. Elle profitait de chaque instant libre pour écrire, pour ainsi dire en respirant.

— Chez Chappaz, l’écriture est également un besoin.

— Mais aussi une posture, un manifeste intellectuel et une manière de s’imposer. Pour utiliser une image, je dirais qu’elle glissait légère et rapide comme un traîneau sur la neige fraîche, tandis que lui avançait avec peine à la façon du soc d’une charrue dans la terre caillouteuse. D’autre part, elle n’avait jamais vraiment sacrifié son rôle de mère à ses ambitions artistiques et, de par sa nature, elle donnait bien davantage qu’elle ne prenait pour soi. A mon père, elle a beaucoup apporté, notamment l’ouverture sur l’art.

— Quelle est son œuvre qui vous touche le plus ?

— Les lettres qu’elle m’écrivait au temps de ma vie en Afrique. Il n’y avait pas de téléphone; c’était notre seul lien. Ses lettres étaient davantage que des mots : son expression corporelle, son sang, son âme. De son vivant, nous les enfants ne lisions guère ses livres. Ni ceux de notre père, du reste. Mais aujourd’hui, lorsque j’en ouvre un, je la retrouve tout entière, je la revois si bien qu’une émotion profonde m’envahit et qu’il m’est difficile de poursuivre la lecture.

J’ai été souvent séparé d’elle, et je regrette aujourd’hui de n’avoir pas mieux profité de sa douce et chaleureuse présence. En dix ans d’Afrique, elle est venue me trouver quatre fois, elle n’avait pas d’argent pour venir plus souvent. La nuit du jour où je suis rentré définitivement en Suisse, elle mourait. On m’a dit qu’elle m’avait attendu. Trop tôt disparue, bien trop tôt. Depuis, je me console en la retrouvant dans mes enfants. Tous ont une part d’elle. Mon fils a hérité de sa sensibilité et à travers d’elle d’une perception artistique qui lui venait de son père. Mais, c’est chez mes filles, qui aujourd’hui sont des femmes, que je la revois le mieux. Dans l’une ses expressions, dans l’autre son esprit. Et quand ça arrive, l’émotion m’étreint. Elle est là.

Le Nouvelliste, 29 août 2012.