Texte & photographies de Jean-Loup Trassard,

Le temps qu’il fait, 2012.

Lecture de Bernadette Engel-Roux

Ph. : Jean-Loup Trassard

Source

« LE GOÛT DES RACINES»

Ni Trassard le Mayennais ni Marteau le Poitevin ne parlent patois dans leur vie quotidienne, au rebours de ce que font les activistes nostalgiques. Eux, c’est seulement en poésie, comme pour un auditoire invisible et qui n’en prononcera pas les mots à haute voix, qu’ils osent un acte de piété, presque timide, en tout cas discret. Et c’est aux Mayennais, semble-t-il, mais à nous lecteurs aussi bien, qu’il rappelle qu’il y a là un « trésor linguistique » qu’il importe de « ne pas laisser disparaître dans l’oubli ». S’en servir parfois, comme d’un doux vieux linge, c’est ouvrir l’armoire ou le coffre, c’est en secouer la poussière, car les mots ne vivent leur inusable vie que si l’on s’en sert, tant il est vrai qu’ici usure et usage se séparent.

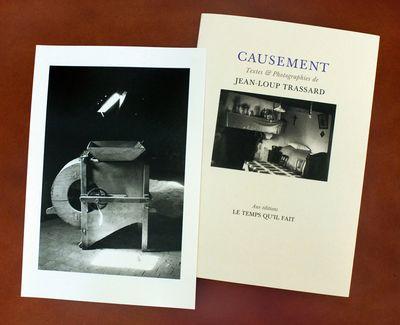

C’est un livret ponctué d’images rurales pour Trassard, ce Causement dont il dresse un lexique réduit à quelques balises mémorielles, car l’écrivain photographe et poète ne fait pas œuvre de chercheur en lexicologie, mais œuvre de piété et de plaisir personnels. Aussi les images renvoient-elles très probablement à un univers proche, bien connu, intime. Outils et objets de la vie quotidienne dont la douceur du cliché en noir et blanc modèle et module les formes en leur rendant chaleur et dont la succession rythme le livre.

Jean-Loup Trassard (comme le fait Robert Marteau) pose dans l’encre du livre, non pas l’écho sonore d’un mot, ce qui ne se peut, mais sa trace, son impalpable vestige en pigments d’encre. Ils honorent d’infimes autels langagiers. Leur usage est poétique, non politique. Il ne s’agit pas de convaincre des autorités ni n’entraîner des foules. La cause serait vaine. Mais d’ébranler doucement le battant d’une cloche qui sonna il y a longtemps et n’a plus de timbre. Faire voir l’image pieuse de sons qui étaient un mot, et dans le même temps nommaient un objet, un geste, une façon d’être de la vie immédiate. Le patois ne désignait que le proche et le familier. Les mondes étrangers ou abstraits n’avaient pas, n’en avaient nul besoin, de sons connus qui les disent. Lorsque ce monde s’éloigne ou sombre, les mots qui s’y réfèrent consentent obscurément à la même atlantide et aucune mythologie ne les sauve, sinon la piété poétique qui les prononce en secret. Pratiquer, en poètes, un art de la mémoire : « remonter le temps pour toucher la surface enfouie des chemins », dit Jean-Loup Trassard. Très étrangement, quand il était corps vivant de langue, le patois était parlé de ceux qui ne savaient l’écrire. Aujourd’hui, seuls qui savent écrire essaient d’en témoigner. Ils « remontent du labour quelques silex préhistoriques », pour le seul plaisir de la contemplation, d’une sonorisation secrète, intime. « J’ai toujours tentation de laisser de telles sonorités un peu résonner dans ce que j’écris, comme si cette musique augmentait la présence de la campagne sur ma page pourtant muette », nous confie l’avant-dire posé sous le titre signifiant : « Le goût des racines », juste avant que ne se déroule la liste des verbes et substantifs au caractère invocatoire.

C’est sans doute aussi la langue première de l’émotion, celle de la colère ou de l’amour, et la vocalisation chaotique de nos rêves. C’est en patois que le rustre rudoie ou chérit son cheval ou sa vache, son chien ou ses chèvres, et qu’il vocifère contre le soleil et la pluie – ou la femme. C’est la langue des Dieux Lares et Pénates. Et la langue jaillissante des Dieux Paniques. Les Muses apolliniennes ne peuvent l’ordonner.

Peut-être encore le patois, ce « langage sans nom » est-il, pour l’écrivain, cette façon de se parler à soi-même, lorsqu’on oublie tous les langages acquis, le vain savoir qui est la vanité, peut-être est-il une façon de parler en soi une langue personnelle, pour se dire ce à quoi nul n’a à donner réponse, c’est souvent cette « petite voix en soi qui, remarque Pierre Michon, vient dire à la chose écrite : cause toujours », la voix intime mais critique qui interdit l’orgueil parce qu’elle rappelle l’origine, les vieux morts en nous qui rappellent leur existence, s’ébrouent, obligent au retour de contrition. Tu n’es jamais que l’un des nôtres, ne te prends pas pour un grand. « Et quand j’écris, je me parle souvent à moi-même, je m’approuve ou me désapprouve, en patois. Ce sont de vieux paysans morts qui, en moi, se défendent… » 1. Tu n’es que Pierrot ou Jean-Loup ou Robert, le petit creusois, le petit mayennais ou le petit forestier. Ne l’oublie pas. Le poète cède à l’injonction des morts, et, n’oubliant pas, parle avec les siens, quelques instants, dans leur langue. Ou ils parlent en lui.

Et puis, la langue française que Jules Ferry croyait plus uniforme que les patois divers, celle-là même s’épuise et s’aplatit. Face aux formules stéréotypées des medias, il semble qu’une vieille langue, aux nuances savoureuses et colorées, sonnante, n’ait plus de refuge qu’en la littérature, où elle ne fait aucun bruit. N’atteint que les âmes sensibles, les quelques donataires d’une langue en déshérence, offerte dans les quelques feuillets d’un livre, d’un causement.

Bernadette Engel-Roux

D.R. Texte Bernadette Engel-Roux (printemps 2013)

pour Terres de femmes

_____________________________

1. Cité par Jean-Bernard Vray, in Pierre Michon, l’écriture absolue, Actes du 1er colloque international Pierre-Michon (Musée d’Art moderne de Saint-Étienne, 8, 9, 10 mars 2001), textes rassemblés par Agnès Castiglione, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2002.

Retour au répertoire du numéro de juin 2013

Retour à l’ index des auteurs