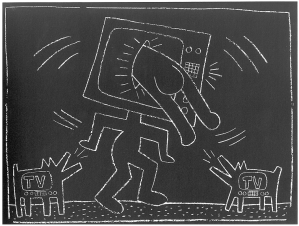

Keith Haring - Subway Drawing

C’est quand même dans une imprégnation d’un paradigme industriel que peut venir à l’idée de Lichtenstein cette chose qui le fait réduire l’irréductible en des symboles vides et grossiers, des noms images, des signes, des points qui ne renvoient à rien, qui se closent sur leurs propres caricatures. La façon est facile : identifier un dénominateur irréductible, c’est-à-dire une convenance, et l’exagérer au point qu’il tombe sous son propre poids. L’opération est systématique, on la voit au travail pour tout, on la voit par exemple s’exécuter dans cette contamination des toiles par des points, dénominateurs du dessin industriel imprimé, convention qui suggère le modelé, exagérée jusqu’à ne plus rien suggérer du tout. Le point vaut pour lui-même, convention soustraite du système auquel elle pourrait renvoyer et prendre sens. Ce n’est pas tant qu’il « souligne le fossé entre la réalité et les conventions artistiques »[1], comme il pouvait le dire à propos de ses nus, non, décidément, les conventions sont hydroponiques, elles ignorent la réalité à laquelle elles n’ont pas vocation à renvoyer ni même à faire allusion. A propos de ces points, il parle d’ « ersatz » décoratifs. Pour lui, les points symbolisent la transmission de données, on peut donc les considérer comme une information. Mais de quoi informe cette information ? De quoi informe cette graduation de points dans les nus qui se prolonge au-delà des corps, c’est-à-dire qui disent qu’il aurait pu avoir un modelé là, mais que non décidément ? Elle informe qu’il y a fonction d’information là, sur la toile, qui n’informe pas, qui s’isole dans la clôture de son exagération.

Oublions la réalité, elle n’est pas là. La réalité à partir de laquelle Lichtenstein prélève des conventions et déjà méta-réalité, surcodages de la culture populaire industrielle, monde ahuri de la parole. C’est une réalité, certes, comme le goût industriel de fraise est une réalité, qui se substitue au goût de la fraise, le longe, le contrarie, sans jamais coïncider tout à fait, au point qu’il devrait se voir assigné son propre nom, par exemple fraisoïde #50210 ou autre… Lichtenstein part de cette réduction/exagération du monde et la caricature. A partir de quelque chose qui est déjà convention, son entreprise consiste à, non pas seulement donner forme, mais même standardiser. Et le voilà qui se plaint qu’on puisse pressentir encore une évocation de la réalité, le goût, la saveur de la terre dont le nom est fait : « J’essaie de donner à mes tableaux un aspect ‘parfait’, mais je n’y arrive pas parce que je ne suis pas assez habile. Malgré moi, ils ont un petit côté fait main… ». Diantre !

Après avoir standardisé, conventionné des standards et des conventions ready-made qu’offre le langage de la bande-dessinée qui ne procède que par codes, le voici qui s’attaque à ce qui ne se laisse pas réduire. Le coup de pinceau : « Ca m’intéressait de décrire, voire de caricaturer, un coup de pinceau. La nature même d’un coup de pinceau est antinomique par rapport aux contours et au remplissage tels qu’ils se pratiquent dans la bande dessinée. J’ai donc développé une forme pour cela… ». Puis il s’intéresse, toujours à la recherche de coloniser l’irréductible, à standardiser les miroirs : il n’existe pas vraiment de moyen convaincant de représenter un miroir, puisqu’un miroir ne fait que refléter ce qui se trouve devant lui »… Enfin, il s’attaque aux pièces d’autres artistes, Mondrian, Picasso, etc. Là on peut pressentir à quel point toute l’entreprise de Lichtenstein est désespérément sotte. Car il ne prétend pas débarrasser les œuvres, mettre en évidence leurs problèmes, ni même se demander à quoi elles ont affaire, non. Ils les avalent dans sa déjection standardisée. Si on n’était pas convaincu de la sottise de la chose, c’est quand il aborde Matisse dont il compare le « propos succinct, effronté, direct et sans ambages » à la « franchise de nos trucs d’aujourd’hui », qu’on se fait une raison. L’épure de Matisse, la simplicité inouïe et ravissante, qui fracasse d’un trait, d’une couleur, le monde, c’est décidément tout le contraire de la grossièreté de Lichtenstein. Mais Lichtenstein ne cherche pas à comprendre… non pas comprendre… Lichtenstein ne se demande pas du tout quels sont les problèmes des artistes qu’il colonise, non ce qui l’intéresse c’est l’écume de perception, c’est-à-dire ce qui franchit le seuil où on distingue quelque chose à partir de quoi il travaille pour en faire un convention idiote.

A force de défier l’irréductible, avec un goût audacieux de la difficulté, Lichtenstein finit par atteindre une limite. Avec la série Reflections, censée représenter des reflets de tableaux, s’il continue à jouer sur l’identification caricaturale – on reconnaît immédiatement un tableau à quelques signes –, il la court-circuite et l’attaque en l’envahissant de ces reflets de bris, d’éclats, de points. Tout à coup, son langage ne sait plus isoler, mais renvoie, retourne, retrousse. Les tableaux reproduits ne sont plus réduits à une caricature, mais à une trace, un manque et les points ne sont plus information caricaturée d’information, mais agression, saccage. Mais la portée du fracas est courte : l’ensemble constitue de toutes façons un tableau et c’est le tableau lui-même qui est alors le standard, surface codifiante absolue.

Que les choses soient claires : je dis que les standards et les conventions de Lichtenstein sont idiots, je ne dis pas que son entreprise de standardiser est idiote. Elle est portée par la peinture ; elle souligne, dégage une question que la peinture pose depuis toujours. Une question qu’on peut ne pas se poser, qui peut même avoir quelque chose de parfaitement inintéressant, mais qui est là, entêtante, dans l’Histoire de la peinture. Il y a un monde de la parole, celui créé par la parole sur lequel la parole peut agir ; un monde fantasmé par l’industrie ; un monde qui fait un usage précis du langage identifiant/différentiant, qui divise le travail, détermine les libertés individuelles… Lichtenstein parle de ce monde à ce monde depuis ce monde. Bien sûr que Lichtenstein, c’est fou et idiot.

L’entreprise de Keith Haring, elle, tient du hiéroglyphe. S’il réduit la peinture à un code, à un symbole, à un signe, c’est pour parler. Là, on est dans quelque chose de bien plus complexe. D’abord, parce que le signe pictural dérape, déborde, double. Il n’est pas chose close et nulle qui tombe sous son poids, mais point arbitraire d’une procession, d’une prolifération qu’il suggère et à laquelle il participe par sa suggestion. Le signe de Keith Haring est un mouvement de la pensée : il émerge parce qu’il y a raisonnement et il participe au raisonnement. Et puis, il se met en rapport avec d’autres signes, d’autres combinaisons. On a prolifération de signes, proliférations de rapports, proliférations de proliférations, etc. L’entreprise est parfaitement joyeuse et innocente.

Certes, il utilise la matière de la culture populaire qu’il réduit à des signes, les ovnis, des bébés irradiés, des hommes-loups, mais leur réduction même à un simple trait, l’ironie, la fantaisie de leur décalage par rapport à une chose qui ne se laisse pas désigner, rappelle qu’ils sont là, comme des lettres, comme des mots, pour renvoyer à autre chose. Le langage de Keith Haring n’avale pas le monde pour sécréter un méta-monde, il sécrète des mots qui parle du monde, le dénonce, le moque, le célèbre. S’il a l’arbitraire du mot et de la lettre, le signe ne se détache jamais tout à fait du mouvement dont il émerge, qu’il rappelle sans cesse assez pour qu’on ne puisse pas l’isoler. Et sa mise en rapport avec d’autres signes, qui viennent le contrarier, changer, foisonner sa direction est un rappel même. C’est que Keith Haring non seulement combine ses signes mais même décline, déplace, décale chaque signe qui veut déjà dire autre chose. Si le signe est une lettre, alors, c’est une lettre mutante, qui ne s’écrit jamais pareil. Et ça, ça change tout. Imaginez la liberté prise sur la chose, une lettre qui non seulement se modifie en se combinant, mais qui est elle-même mutante combinée à d’autres lettres mutantes… L’illusion d’une correspondance biunivoque entre les phonèmes et les graphèmes, entre lettres et sons, mots et mondes, est fracassée. Les mondes, les sons, les graphèmes comme les mots, les lettres et les phonèmes n’en finissent pas de muter.

Je veux dire c’est une utilisation du langage innocente, la même que celle de la parole, mais que la parole a oubliée. La peinture de Keith Haring nous rappelle que les mots, les lettres, n’ont pas vocation à se désigner eux-mêmes tout à fait, n’ont pas même vocation à désigner quelque chose d’autre tout à fait, mais se bousculent dans une prolifération qu’ils ne savent pas rattraper pour y participer – je laisse l’ambiguïté de la formule : parce qu’ils y participent ou pour pouvoir y participer.

Le langage de Lichtenstein est totalitaire – l’affirmation est censée plier sous son propre poids –, comme le paradigme industriel, comme l’usage des Lumières, comme la façon des démocraties dites représentatives ou plutôt des dites démocraties représentatives, parce qu’il détermine, sécrète, établit des totalités a priori, qu’il ne peut procéder qu’en passant d’une totalité a priori à une autre. L’usage du langage de Keith Haring, lui, admet la contrariété démocratique, ne serait-ce que parce qu’il ne sait pas posé d’a priori, que sa procession les ignore de toutes façons. Il se trouve que la contrariété démocratique admet les entreprises totalitaires. Elle les admet, par sa procession même, parce qu’elle les ignore. Ce ne sont pas deux façons qui s’opposent, se menacent et se définissent en se différenciant, non, il y a une ignorance fondamentale qui fait que la contrariété va jusqu’à proliférer les totalités et c’est parfaitement réjouissant.

[1] Je reprends les citations non sourcées réunies à l’occasion de la rétrospective du Centre Pompidou.