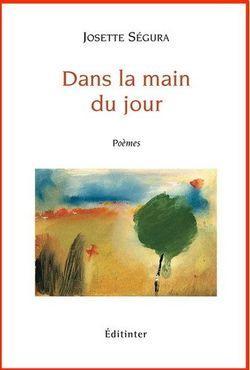

Josette Ségura, Dans la main du jour, poèmes

Éditions Éditinter, 2013. Huile sur papier de Christine Fort.

[« CES ROSES À L’HORIZON »]

Dans la main du jour titre le nouveau recueil de Josette Ségura, nous appelant à une certaine disposition d’être. Comme s’il était question de ne plus voir à partir de soi, mais de ce « jour » dans la main duquel nous sommes. Comme si, finalement, il s’agissait de nous détacher de nous-mêmes : pour faire place vide aux choses du monde, pour les laisser venir à nous, nous parler, nous révéler une clarté toute simple, presque enfantine, comme celle qui apparaît en couverture, sur la si belle huile de Christine Fort où la palette décline des couleurs de vie – comme ce vermillon à travers lequel une rose se dessine, à l’extrême droite, en haut du tableau, évoquant peut-être « la rose du sixième carreau », celle qui rappelle « comment un poète doit regarder, nommer. » Car ces choses nous questionnent et, nous questionnant, nous éveillent à une conscience plus aiguë, plus lucide, comme dans les plus beaux tableaux de Vermeer. Aussi, l’exergue nous exhorte-t-elle à cette voie de l’attention aux petits riens qui se révèlent à la lumière du jour : « …nous possédons, parce que nous sommes capables d’attention, l’extraordinaire pouvoir d’arrêter de l’insignifiant, de le capter, de lui donner une consistance, une valeur, et par là même, de le transmuer. » (Gabriel Marcel, Journal métaphysique). Dans la main du jour place Josette Ségura dans la filiation de la poésie de Gaston Puel : « Nous sommes dans le jour, sa lumière, puis dans la main du jour, » disait ce dernier, « c’est-à-dire dans l’amitié du temps et du lieu ou dans le mystère, l’angoisse, la question — ce qui est aussi le mouvement de l’esprit, la quête, la perte, le retour. » En ce mouvement même se dessine le chemin de l’existence humaine, au milieu des autres et des choses qui nous les rappellent, entre vie et mort, pleurs et joies, souvenirs et oublis :

« un banc devant la porte

pour le retour du soleil,

l’instant de mélancolie. »

Josette Ségura est alors attentive à tous ces signes qui font un jour, à la diaprure de la lumière selon les heures. Elle ouvre au lecteur la profondeur d’une écoute au fragile, au précaire, aux vibrations subtiles de l’espace et du temps :

« Tu aimes cette journée parce qu’elle commence,

la lumière est faible, traversée de pluie

mais ce peu de lumière éponge la nuit ».

« Ce peu » est déjà un « tout » : il a le pouvoir d’« éponger la nuit », d’absorber l’obscur, la peine (« ce qui nous fait du mal ») pour faire place à la lumière, à la joie (« cadeau de l’âme, l’émotion / nous rend à nous-mêmes ») :

« c’est comme une page

sur laquelle écrire ou lire ».

Ainsi s’ouvre la lumière de la page, sa blancheur comme l’espace où naître, renaître après la traversée de la nuit. Comme s’il fallait cette plongée dans l’obscur pour goûter toute l’intensité de la lumière. Comme si le jour était un peu comme cette lumière du matin de Pâques, « mais chaque nuit où l’on entre est celle de la très sainte Agonie », disait Blanche de la Force dans Dialogues des carmélites de Bernanos. Dans Dans la main du jour, Josette Ségura nous invite à vivre ces passages qui sont autant de renaissances, de réconciliations avec l’existence la plus ordinaire, avec notre humaine condition. Un éclat surgit de la nuit même : un quelque chose, un presque rien, un rai de lumière discret naissant de la ténèbre — un infime qui compte infiniment, un presque rien qui est le plus important : « cette modeste collection d’éclaircies / la retenir. »

Avec le geste confiant d’un enfant, la poète ouvre une brèche dans nos murailles : elle nous offre ce regard dépouillé et sincère de celle qui n’a pas peur de « se retourner » « pour reconnaître dans cette cascade / l’or de notre récolte ». Écouter les vers de Josette Ségura, c’est être relié au monde, à son sel, à sa lumière, et retrouver, dans le rythme et les silences, les Gnossiennes et les Gymnopédies d’Erik Satie. « Comme s’il ne fallait pas louper l’instant » :

« La pluie,

nous l’attendions, elle est venue, le jour sera voilé,

continuer sur notre chemin

comme le jour s’abandonne

à toute cette grisaille,

fort de son secret. »

Quelque chose de profond, de secret, est scellé dans ce jour confiant qui « s’abandonne », ne retient rien car il se sait fort d’un amour plus fort que tout. C’est à ce jour que la poète puise son courage de « continuer », de marcher, de s’émerveiller aux couleurs et aux lumières des saisons :

« je vois des cageots de pommes,

les cageots, les pommes me rassurent

comme cette lumière d’automne sur ce village

qui surplombe la Garonne ».

En cette lumière automnale, quelque chose d’une plénitude de l’existence se relie à l’âme de la poète, qui s’ouvre et reçoit cette force de vie lumineuse, et peut alors dire, comme un cri venu du tréfonds :

« au début était la lumière,

nous la reconnaissons

dans des instants de communion. »

Ce sont ces instants qui, comme autant de joies, relient la poète au présent de sa vie où le passé se trouve soudain comme transmué « à la lumière fauve », « dans le désert de la méditation » :

« on pense aux amis

qui travaillent eux aussi

avec des mots mis côte à côte, des lignes

et tous ces blancs

pour le passage du vent et de la neige. »

Quand la pensée aide à toucher la lumière, à rejoindre ceux qui nous sont chers, alors s’exprime la joie comme cet instant de grâce, de transparence en la pesanteur même des choses, en ce feuillage de l’arbre qui « va avec le vert, l’or puis / l’ocre clair, / son tronc, / sobre comme un pilier de cloître roman » – des riens qui sont autant d’éclats de lumière, de poésie précaire. Car Josette Ségura chante ici un chant précaire : enraciné dans une incarnation imparfaite, fragile, incertaine, ce chant ne devient possible que dans l’exigence d’une tenue intérieure, d’une attitude qui est celle de l’attention la plus pure, la plus abandonnée : pauvreté qui veille sans rien demander, mais qui, dans ce « rien », se fait aussi tout entière prière :

« c’est comme si le chemin s’était soudain affirmé,

nous apprenant à poursuivre

en nous fiant aux éclats de chaque jour,

aujourd’hui,

tu vois bien que la pluie

doucement chante. »

À l’instant pleinement goûté, à la lumière pleinement reçue, sera donné le plus essentiel. Et cette lumière ne se donne qu’à celui qui s’abandonne à elle, et ne cherche pas à la capturer ou à la comprendre. C’est donc à un travail de langage, une épure des mots que Josette Ségura se livre ici. Et l’on comprend alors pourquoi elle choisit de citer Gaston Puel en quatrième de couverture : « N’oubliez pas que le quotidien mérite un travail de langage – comme tout poème – et qu’il est la préparation, le nid du poétique. » Ce quotidien est certes celui des choses, des petits gestes, des riens, mais aussi celui des rencontres, des clartés venues des visages aimés :

« Il y avait comme l’eau claire d’une rivière

dans la voix de cet ami au téléphone…

Cette eau qui dans le présent va tenir ta main vers les mots,

elle était là dans cette conversation,

distribuée à son insu,

emportant nos propos

sur les ailes bleues d’une libellule. »

Josette Ségura se retire pour laisser au chant poétique la possibilité d’advenir dans son jour, pour laisser la lumière faire apparaître les choses qui, sans elle, n’aurait pas été vues : « la tenue bleue de la cuisinière », « la halle mécanique » ou encore « les maisons en pierre claire du Quercy ». La poésie comme la musique permettent de retrouver l’esprit de la Terre, le point tournant où une chose, en même temps, est conçue comme infinie et finie, l’attention la plus tenue, la note la plus subtile de la partition :

« parler au réel puis décoller, […]

écrire en cherchant ses mots, avec tous ces comme ci, ces

sans doute,

ces peut-être,

l’attention toujours au travail

sur ces chemins épineux

où tout est à noter :

sur le sable de quelques feuillets ».

C’est dans cette attention patiente que le jour peut naître et nourrir la parole abandonnée d’une poète qui ose écrire avec le sang de sa blessure :

« entre les larmes on voit passer le bleu du ciel,

sa douceur »

En cette vigilance, en cet éveil lucide et libre, le fond se voit, comme nulle part ailleurs, et les plus petites choses du monde parlent, interrogent, éveillent au plus sensible, au plus subtil de l’être qui se déploie en maints rayons de lumière diaprée :

« La bruyère en fleur,

il y en avait plein dans la forêt

de part et d’autre du chemin empierré,

[…]

les paroles remuaient, ricochaient sur la beauté

qui rappelait à l’ordre. »

On se croirait dans un tableau de Claude Monet. Aussi, à la lecture des poèmes de ce recueil, on peut penser à cette série intitulée Les Meules que Monet a réalisée en 1890-1891, répétant le même motif afin de montrer les différents effets de la lumière au fil des jours, des saisons et des conditions météorologiques, mais aussi d’en varier le cadrage et les points de vue. On peut alors se dire qu’ici, Josette Ségura procède comme un peintre – travaillant à l’huile comme Christine Fort qui l’accompagne, une huile qui rend la couleur, l’intensité lumineuse :

« Ces mottes luisantes,

on verrait presque s’y refléter les nuages,

quelques arbres, »

Et la poète fait alors l’expérience d’être fondue au paysage :

« je suis appelée par elles,

un jour soudain,

j’ai eu l’impression d’être faite de terre,

comme une révélation de l’humus accumulé,

que de choses vont le rejoindre encore, s’y

transformer,

comme si le corps continuait à se construire. »

Comme si nos corps grandissaient avec tous les corps de la nature, « dans la main du poème », dans la paume du jour qui offre les fruits, la moisson, la vie.

Dans la main du poème n’appelle aucune transcendance, mais se tient sur le fil, sans réponse comme l’âme est seule ; tout à la fois risible et tragique, le poème est incertain de soi, vulnérable, démuni de puissance, et c’est en cette pauvreté essentielle qu’il exprime toute sa beauté :

« Les mots nous entraînent où ils veulent,

c’est de la vie désencombrée, nettoyée, qu’un autre recevra un jour. »

Ainsi la vie du poème se tient tout entière dans cette simplicité fragile et forte, dans cette lumière qui se fait l’écho vibrant, le chœur des choses de ce monde — comme cette lumière qui vient se refléter dans Le Miroir de Tarkovski, et qui, à la faveur d’un rai de lumière, d’une flamme ou d’un rayon de soleil, ouvre l’édifice immense du souvenir :

« Dans le rose de ce lac ce soir,

elle voit bien qu’il n’y a pas de barque,

à peine quelques joncs qui se penchent

sur le miroir,

on entend des voix dans les jardins,

tomber les figues,

l’été lentement va vers sa fin

et la joie des vignes. »

Cette lumière est belle de cela même qu’elle se retire et ne se laisse nommer par aucun attribut de langue humaine. Elle demeure elle-même tout entière beauté dans sa nudité : beauté de la lumière tout entière contenue dans la beauté du poème ; le fruit d’un long abandon qui est paradoxalement le suprême travail, la vocation du poète qui se délivrant de lui-même, du souci de lui-même et du monde, le retrouve « mûri », dans cette lumière intérieure, dans « ces roses à l’horizon », dans cette offrande du poème qui le précède et l’accomplit sans que le poète puisse s’arroger aucun droit sur lui tant celui-ci n’est que le chantre d’une musique qui le dépasse infiniment :

« Nous allions souvent en Italie l’été

marcher dans le présent, cueillir,

les arbres son prêts pour le printemps,

on sent leur force, leur élan dans leur

dépouillement net,

on avance vers nos propres mots

rescapés, eux aussi, de l’hiver. »

Isabelle Raviolo

D.R. Texte Isabelle Raviolo, Paris, décembre 2013

■ Josette Ségura

sur Terres de femmes ▼

→ Entre la parole et nous (extrait d’Au bord du visage)

■ Voir aussi ▼

→ (sur le site de Pleine Page) une notice bio-bibliographique sur Josette Ségura

→ le site des éditions L’Arrière-Pays

Retour au répertoire du numéro de janvier 2014

Retour à l’ index des auteurs