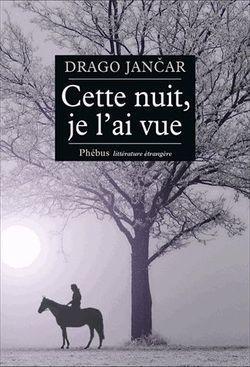

Phébus, Collection literature étrangère, 2014.

Lecture d’Angèle Paoli

Photocollage, G.AdC

LE TEMPS S’ARRÊTE AU LEVER DU SOLEIL

« Cette nuit, je l’ai vue comme si elle était vivante ». Ainsi commence le récit du dernier roman de l’écrivain slovène Drago Jančar. Par une phrase qui reprend le titre du roman et qui le parachève : Cette nuit, je l’ai vue. La voix de l’apparition porte toujours en elle tout le mystère de la jeune femme à qui elle appartenait. L’âme errante de Veronika se manifeste parfois à Stevo, du temps où le jeune officier de cavalerie et l’insaisissable Veronika vivaient ensemble à Maribor. Elle se manifeste aussi à l’officier médecin allemand Horst, réanimant avec le fantôme de la jeune femme blonde, le souvenir intègre de son charme si particulier, de sa silhouette élégante, de sa « présence exigeante ». Et celui du désir qu’elle avait fait naître en lui. De ce passé qui remonte sans cesse à la surface — comme les os des cadavres hâtivement enfouis dans la terre —, Horst voudrait tellement se défaire. Il voudrait surtout se dépouiller du sentiment de culpabilité qui l’obsède. Comment pourrait-il être responsable de la mort de la lumineuse Veronika Zarnik ? Et responsable de la mort de son ami, Léo Zarnik, homme d’affaires élégant et racé, et mari de Veronika ? L’apparition se manifeste enfin à Jeranek, jeune paysan engagé dans les groupes de partisans en lutte contre l’occupant allemand. La mort de Veronika, à laquelle Jeranek a participé et sans doute contribué, revient périodiquement hanter le camarade Jeranek :

« Bien des années après la guerre, elle venait à moi vers quatre heures du matin, à cette heure étrange où la nuit n’est pas finie et où le jour n’est pas levé. C’est alors qu’elle se montrait dans mon sommeil dans les branches de sapin sous le promontoire rocheux… »

Si le spectre de Veronika revient troubler avec autant de force le sommeil des hommes qu’elle a côtoyés, n’est-ce pas que son âme est condamnée à errer sans but ? Et si son âme est ainsi condamnée à l’errance, n’est-ce pas parce que son corps n’a pas été enseveli ? Un corps livré en pâture aux bêtes sauvages de la forêt. Et ces hommes que Veronika a aimés ou qui l’ont aimée, quelle est leur part de responsabilité dans la mise à mort de Veronika et de Leo Zarnik ? Dans quelles conditions le couple a-t-il été exécuté ? Quels mobiles chacun va-t-il trouver et fournir pour tenter de se disculper ?

Cinq voix vont prendre tour à tour le relais du récit au cours des cinq chapitres qui composent le roman. Deux voix de femmes et trois voix d’hommes. Chacune d’elles aborde les événements selon un angle de vue personnel, qui varie en fonction du lien qui les unit à Veronika. En fonction aussi de leur degré d’implication dans l’arrestation du couple Zarnik et dans le sort qui lui a été réservé. Circonstances et personnages se recoupent, se croisent, s’interrogent. La tension monte, extrême, qui laisse entrevoir l’horreur. Les voix se superposent, polyphonie tragique, jusqu’à l’ultime resserrement du cercle. La nasse, soudain, se referme sur le manoir de Podgorsko et sur le couple Zarnik. Une chape de plomb et de silence tombe sur les cadavres de Veronika et de Leo. Pendant quelques mois. Le temps que bruits et bavardages se mettent à courir de village en village et fassent remonter des fosses les corps ensevelis :

« Il s’est avéré que dans ce train Bogdan avait dit aux jeunes gens que pendant l’hiver quarante-quatre, il avait reçu l’ordre d’enterrer une femme qui avait été exécutée. Dans le bois, il y avait beaucoup de neige, et la neige était gelée, il n’avait pas eu le temps de creuser une fosse assez longue. C’est pourquoi il avait cassé les jambes de la femme et alors l’affaire avait été vite réglée. »

Ainsi raconte Jeranek.

Tout au long du premier chapitre, la voix de Stevan Radovanović — Stevo — tente de reconstituer le miroir brisé de son histoire. Miroir où se rejoignent son amour pour Veronika et son amour pour sa patrie. Il ne reste de l’une et de l’autre qu’un officier déchu, qui cherche dans le visage vieilli qui est désormais le sien, le souvenir de celui qu’il a été. Passé et présent s’enchevêtrent, laissant place parfois à des anticipations et à des suppositions restées sans réponse. Ainsi, dans ce passage où Stevo se remémore un moment de son histoire avec Veronika, avant la première mutation de l’officier (mutation demandée par Leo Zarnik, comme le révèle plus tard le récit) :

« L’instant où elle franchit la ligne qui séparait sa vie d’avec Leo Zarnik de sa vie avec l’officier de cavalerie signifiait que tout allait changer. Cela, nous ne pouvions pas le savoir, nous ne pouvions vraiment pas, car ni elle ni moi alors ne pensions à l’avenir. À la vie dans un logement militaire dans une caserne en Serbie du Sud. »

Sept ans se sont écoulés entre le moment de la rencontre, en 1937, de Stevo avec Veronika, et la récente apparition nocturne qui s’adresse à lui dès le début du récit.

« Elle s’est arrêtée à ma hauteur, m’a regardé un moment l’air pensif, un peu absent, comme toujours lorsqu’elle ne pouvait pas dormir et qu’elle errait dans notre appartement à Maribor, elle s’est arrêtée devant la fenêtre, s’est assise sur le lit, puis elle s’est retournée vers la fenêtre. Qu’y a-t-il, Stevo, a-t-elle dit, toi non plus, tu ne peux pas dormir ? »

Depuis leur séparation, le gouffre dans lequel Stevo a sombré ne cesse de le torturer. Opposé à la prise de pouvoir de la Yougoslavie par les communistes, opposé à la montée en puissance de Tito, Stevo assiste désespéré à la débâcle subie par son armée, à la défaite de son pays, à la fin d’un monde et d’un royaume. Il n’y a plus de limite à la violence et à la folie. Le passé submerge le présent. Les souvenirs heureux liés à Veronika s’ouvrent sur la béance qu’elle a laissée derrière elle, depuis qu’elle est retournée vivre avec son mari :

« Au lieu de discuter toute la journée avec mes compagnons de guerre de la possibilité de rentrer, je pense aux plus beaux jours de ma vie avec la femme qui, cette nuit, sept ans après, m’a une nouvelle fois rendu visite. »

L’âme de Veronika plane au-dessus de Palmanova où se trouve Stevo, l’officier humilié qui s’émeut et s’inquiète du silence dans lequel son ancienne maîtresse l’enferme :

« Quand, la nuit, je contemple le ciel étoilé de mai, je me demande souvent si elle aussi regarde les étoiles. Si elle vit toujours dans ce manoir acheté par son mari, alors elle voit le même ciel à moins de deux cents kilomètres d’ici. Pendant un instant, je suis comme saisi par une ombre noire, que signifiait sa visite si vivante cette nuit ? Chez moi, les gens croient que les âmes des morts rôdent autour de nous. Est-ce qu’il ne lui serait pas arrivé quelque chose ? »

Stevo n’aura pas de réponse. Seul le lecteur, recomposant pièce par pièce le puzzle des événements, connaîtra le fin mot de l’histoire.

Lorsqu’en février 1944, il apprend la disparition de Veronika et de Leo Zarnik, l’officier allemand et médecin Horst Hubermayer se trouve en Lombardie, « où avec des combattants de la république de Salò » se « préparait une riposte contre la progression des Alliés. » Dès lors, s’interroge Horst, comment pourrait-il savoir ce qui est arrivé à Veronika et à Leo Zarnik ? D’autant que sa dernière rencontre avec le couple remonte à deux années en arrière. Et cela fait deux ans qu’il tente d’oublier cette époque maudite, décimée par la guerre. Depuis, l’image que Horst rencontre dans son miroir, est celle de la mort. Celle des « camarades, morts dans les marécages d’Ukraine, dans les chemins boueux de forêt, en Slovénie, là où, dans une embuscade, les balles des partisans ont fusé, fracassant les vitres des voitures et les visages, dans les plaines de Lombardie que nous avons traversées en quarante-cinq pour nous replier vers les Alpes. Alors la mort frappait et détruisait avant d’aller guetter ailleurs… »

Ramenées à la surface par la lecture d’une lettre, les images de mort surgissent dans un ordre qui n’a rien à voir avec une quelconque hiérarchie. Par une série d’analepses habilement imbriquées dans le présent du récit, survient le souvenir de Veronika confrontée à la mort d’une grenouille écrasée sur la route. Une mort violente et injuste qui préfigure, sans doute, celle de la jeune femme. Ainsi, l’épisode de la grenouille revient-il comme un leitmotiv dans le récit de Horst :

« Je ne sais pas pourquoi la grenouille verte écrasée sur la route cette nuit-là ne parvient pas à me sortir de la tête tant d’années plus tard, tel un événement insignifiant qui s’impose parfois à notre mémoire contre notre volonté. Il s’est produit tant de choses pendant la guerre, mais ce qui me revient à l’esprit à la lecture de la lettre que j’ai trouvée ce matin dans la boite, c’est cette grenouille écrabouillée et ses yeux encore vivants alors qu’elle était morte. »

La lettre reçue ce matin-là, ravive les souvenirs liés au manoir de Podgorsko, dont Horst est alors un hôte familier. Comme tant d’autres — artistes, musiciens, poètes et personnalités du moment —, Horst jouit de l’amitié du couple Zarnik dont le souci majeur semble être d’offrir à ses invités un « asile » qui apporte à la petite société « un sentiment de vie civile normale en pleine guerre. » Un havre de paix qui est loin de faire l’unanimité.

Deux autres scènes importantes marquent le récit de Horst. Son intervention auprès des autorités allemandes pour faire libérer Ivan Jeranek, soupçonné d’appartenir à la bande des partisans. Soutenu par Veronika qui ne doute aucunement de « son paysan aux mains d’or », Jeranek est sauvé par Horst. Qui découvre plus tard, non sans trembler, qu’il s’est porté « garant pour un coupable ». Et ce, sur son honneur d’officier allemand. Le second événement important est ce moment inoubliable de promenade matinale avec Veronika. Après une nuit de fête, Veronika en robe longue et Horst en uniforme d’officier, se rendent près du bassin. De cet instant de magie « au lever du soleil » et du geste surpris par Jeranek — « Je lui pris la main et la regardai dans les yeux » — découlera la suite tragique des événements. Pour l’officier médecin Horst, soupçonné d’appartenir à la Gestapo, le temps s’arrête au souvenir du soleil qui « se levait d’un côté alors que, sur l’autre côté, un quartier de lune pendait encore ». Habité par le sentiment de sa propre lâcheté — « ce ne sont pas les choses qu’on a faites qui nous accompagnent mais celles qu’on n’a pas faites » —, Horst se raccroche au leitmotiv qui le hante depuis sa dernière entrevue avec Veronika :

« Ses yeux vivants, si vivants, toujours gais, qui ont peut-être regardé, vides et désespérés, les cimes des sapins couverts de neige, avant de s’éteindre. De ces sapins qu’elle regardait tous les matins quand le soleil les éclairait, quand d’un côté le cercle du soleil radieux se levait et que, de l’autre, le dernier croissant de lune pendait dans le ciel infini, pur et clair. »

Cinquante ans après les événements, l’enterrement de Janko Kralj ouvre grandes les vannes du passé. C’est sous l’influence de Janko puis sous ses ordres qu’Ivan Jeranek a servi, pendant la guerre, aux côtés des maquisards. Il aura fallu attendre quelques jours avant la mort de Janko pour que sortent de la bouche du mourant les paroles du doute : « Cette descente à Podgorsko, avait-il dit, là on s’est peut-être gourés. » Propos que Jeranek rapporte à Bogdan, seul survivant avec le « paysan », de l’action menée en janvier 44. À quoi Bogdan répond par le silence.

Ces funérailles avec drapeaux et honneur sont l’occasion pour Jeranek de reconstituer le cours des événements de Podgorsko et leur enchaînement. Mais aussi de retrouver les sentiments confus et contradictoires qui l’ont habité, lui, le paysan malhabile, empêtré dans la complexité de ses pensées et de ses devoirs. Tout en dénouant les fils de son histoire, Jeranek tente de clarifier les liens qu’il a entretenus avec « la dame du château » ; avec Zarnik et avec Horst, à qui il doit sa sortie de prison. Et aussi avec Janko. Lequel, animé d’une hargne sans nom à l’égard des Zarnik, — ces bourgeois fainéants et exploiteurs — se vante de pouvoir obtenir de Veronika ce qu’il désire. À la première occasion :

« Quelle bonne femme, a-t-il soupiré, avant d’éclater de rire bruyamment. Si elle m’emmène vraiment (en moto), a-t-il dit avec exubérance, moi je la prendrai comme ça, par la taille »…

Dans la confusion des sentiments qui le traversent — confusion qui se traduit sur le plan de l’écriture par le mélange des discours et l’entremêlement des voix—, Jeranek revit l’émotion violente qui l’a étreint autrefois, lorsque, ce matin de « fauchailles » autour du manoir, il a surpris Veronika au bras de Horst, près du bassin. Une jalousie incontrôlable à laquelle se mêle une sourde colère le conduit peu à peu — mais avec une détermination croissante — vers la délation. D’autant que Janko, qui a bien assimilé les discours de son camp, se fait de plus en plus pressant, de plus en plus menaçant.

« Vas-y, a-t-il dit, informe-nous de ce qui se passe là-haut. On se bat pour la liberté du peuple slovène, a-t-il ajouté en des termes solennels qui résonnaient étrangement dans la bouche de ce plaisantin rigolo. Eux, a-t-il continué, s’amusent avec les occupants. Il m’a rapidement expliqué que toute information était précieuse… »

Bien qu’il dise n’avoir été qu’un garde contraint d’obéir aux ordres sous peine d’y laisser sa peau, Jeranek s’est trouvé engagé dans une « vraie responsabilité », à laquelle il n’a pu se soustraire. Confronté à sa lâcheté, Jeranek s’arrange avec sa conscience en s’abritant derrière la loi de la guerre. Pourtant, cinquante ans plus tard, Jeranek est encore hanté par le regard suppliant que Veronika lui a lancé au moment où Leo Zarnik et elle s’enfonçaient dans la nuit pour y subir le pire. Un autre regard le poursuit, dont il s’imagine qu’il lui demande des comptes. Celui de madame Josipina, la mère de Veronika. Une vieille dame qui a suivi, sans trop comprendre, assise derrière la fenêtre de sa chambre, les événements de la nuit de janvier 44. Un regard qu’il croise à nouveau, derrière la fenêtre d’une maison de Ljubljana, en mai quarante-cinq, lors d’un défilé du maréchal Tito.

La fenêtre. Tel est le motif qui accompagne le personnage de madame Josipina. C’est d’ailleurs par le récit du défilé du maréchal Tito, à Ljubljana, que commence la rétrospective des événements, dans le regard de la mère de Veronika :

« J’étais assise près de la fenêtre ouverte, comme toujours... Soudain, j’ai vu un homme qui s’est arrêté et a levé les yeux, il m’a semblé qu’il regardait ma fenêtre, qu’il me regardait. C’était un homme trapu, aux épaules larges et aux cernes noirs sous les yeux, comme en ont les gens qui font la noce ou qui souffrent d’insomnie. Il m’a semblé que je connaissais son visage, c’était peut-être l’un de ces ouvriers qui travaillaient à la propriété Podgorsko. Son regard m’a fait sursauter, quelque chose de connu et de trouble à la fois pénétrait en moi. Puis l’homme s’est détourné et a repris sa marche avant de se perdre dans la foule joyeuse. »

Avec la disparition de cet homme trapu que la très vieille dame vient d’identifier, remonte l’angoisse qui l’étreint depuis la nuit de janvier 44.

« Arrivent toujours la nuit et le moment d’égarement où je me retrouve soudain au manoir, au dernier étage, et où j’entends des voix d’hommes en bas. »

Depuis ce moment terrible dont elle devine le déroulement sans y avoir véritablement assisté, madame Josipina s’est installée dans l’attente infinie du retour de sa fille. Et dans les souvenirs qui la lient à elle et à leur histoire commune. Assise derrière sa fenêtre, un album photos entre les mains, et aux lèvres une chanson du temps de sa jeunesse, la vieille dame confie à Joži, sa gouvernante, qui lui est très attachée et à Peter, son cher époux défunt, ses doutes, ses souffrances, ses espoirs.

« Peut-être que ce Jeranek de Poselje repassera, je l’appellerai et je lui demanderai s’il sait quelque chose, s’il sait avec qui est partie Veronika. Si Jeranek ne sait pas, peut-être que Horst, le médecin allemand, sait. Filip lui a envoyé une lettre. J’attendrai Filip, de loin il me fera signe avec la lettre venue d’Allemagne. Peut-être dès demain. »

Quant à Joži — seconde voix narrative féminine du roman —, chargée par Veronika de protéger sa mère, elle a assisté en direct aux préparatifs de l’action. Elle est le témoin le plus averti du rôle que Jeranek a joué dans le déroulement des événements. Face à l’attitude qui est la sienne, outrée par tant d’ingratitude, d’entêtement et de lâcheté, elle comprend qu’il ne faut attendre de lui aucun soutien. Elle finit par comprendre aussi « que ça ne finirait pas bien ». D’autant que lui reviennent en mémoire des réflexions de Jeranek, réflexions qu’elle n’avait pas comprises sur le moment et dont elle perçoit soudain toute la portée :

« C’était environ un an plus tôt, par un matin d’été, de très bonne heure, Jeranek était là. Ivan, ce gentil garçon qui venait faucher s’est approché de moi et m’a dit, j’ai l’impression que ta dame aime voir les Allemands. Moi, j’ai ri, qu’est-ce que tu racontes, Ivan, des invités viennent en visite, elle doit les recevoir… »

Ce soir-là, au cours de la perquisition au manoir, Jeranek, brutalisant la gouvernante, avait traité Veronika de « putain allemande ». Une infamie qui avait effrayé Joži et l’avait fait battre un moment en retraite auprès de madame Josipina, toujours à sa fenêtre. Lorsque, à la fin de la guerre, Joži a l’occasion de revoir Jeranek, elle semble ne plus lui en vouloir. Elle porte sur lui un regard neutre, détaché.

« Jeranek aussi est revenu. Jamais il n’est monté chez nous, je l’ai vu à la gare. Il avait l’air plus sérieux et plus vieux, mais en bonne santé, costaud, il était en uniforme d’officier, les mains croisées dans le dos, il regardait passer les trains. »

Peut-être se reproche-t-elle intérieurement ses propres silences, ses propres petites lâchetés du moment ? Peut-être ne sait-elle pas tout de l’action que Jeranek a menée contre les maîtres du manoir ? Joži ignore sans doute que c’est Jeranek qui a vendu Veronika à « l’oncle Stefan », le chef de gare membre actif du réseau des partisans. Elle ignore que, sous ses ordres, « le train a foncé sur elle et l’a écrasée ». Joži avoue elle-même ne pas connaître la vérité. Il se peut aussi qu’avec le temps, elle ait pris du recul et que son point de vue, constitué de la multiplicité des souvenirs, ait évolué. N’a-t-elle pas épousé un ancien partisan ? Avec le temps, les mauvais souvenirs finissent par s’estomper et Joži n’a retenu de Podgorsko que les moments heureux. C’est ceux-là qu’elle transmet à ses petits-enfants, « les chevaux qui paissaient tranquillement dans les vastes prairies en contrebas du manoir ». Et, ajoute-t-elle, « plus que des chevaux, ils aiment que je leur parle du petit alligator que la jeune dame avait autrefois et qui par la suite avait mordu son mari dans la baignoire. Les enfants rient et battent de leurs petites mains… Ils veulent toujours réentendre cette histoire. »

Le lecteur, lui, passant et repassant par les mêmes lieux et par les mêmes actions, lit et relit l’histoire de Veronika. À travers le prisme changeant des différentes voix du récit. Un récit riche des points de vue qui se croisent se complètent ou s’opposent. Laissant chacun libre, face aux multiples interrogations qu’il soulève, de tracer sa voie parmi les choix contradictoires.

Longtemps après que les personnages ont quitté la scène et regagné les limbes d’où les ont tirés Drago Jančar et sa complice, la traductrice Andrée Lück-Gaye, le mystère de Cette nuit, je l’ai vue, continue de s’immiscer dans l’esprit du lecteur. Un roman passionnant, cruel et beau à la fois. En tous points remarquable.

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

DRAGO JANČAR

Source

■ Drago Jančar

sur Terres de femmes ▼

→ Le Christ est ressuscité (lecture d’Aurore boréale par AP) (+ une notice bio-bibliographique)

Retour au répertoire du numéro de mars 2014

Retour à l’ index des auteurs

Retour à l’ index des « Lectures d’Angèle »