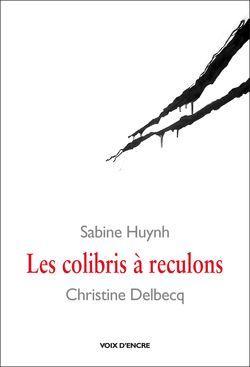

Éditions Voix d’encre, 2013.

Craies noires de Christine Delbecq.

Lecture d’Isabelle Lévesque

Image, G.AdC

Aux prémices de l’aube

la foi assourdissante des oiseaux

en l’avenir le prouve

voler sous terre

et creuser les cieux

sans boussole est possible

même sans ailes

sans eux

tant qu’il y aura des fleurs.

Les racines deviennent-elles des oiseaux ? Peut-on nouer le cyprès au ciel par le vol gracieux des colibris ?

Les Colibris à reculons : cheminement du tourment, un être cherche dans son exil une source. Dans cette exploration, six mouvements, six dominantes, autant de sections pour un parcours qui part de la quête de « Sérénité » vers « Le cri de naître », ou renaître. Le poème est placé sous la protection d’aînés choisis1, poètes ayant tracé sillon.

Depuis le lieu de naissance, voler en traversant d’autres terres alors que l’écart grandit entre le passé et le présent. Les craies noires (ineffaçables ?) de Christine Delbecq donnent au texte un corps léger pour l’accompagner, les espaces blancs – libres – laissent respirer les mots, accroches fragiles sur la feuille, nuance noir et blanc d’un destin en quête d’apaisement… Trouver une assise d’arbre cependant que l’essor confie au ciel l’écho du « gong » ou le reflet d’oiseaux porteurs de dessins changeants et légers comme une calligraphie d’Asie dictée par le vent.

Tel voyage « [d]’aurore en aurore », immobile parfois, requiert la pensée du vol, celle d’une tentative pour fixer les traces sans demeurer sur un point fixe. Viêt Nam traversé par le son d’un vieux tambour de bronze ou les « sourires pensifs » de bonzes, le pays natal s’enracine dans la mémoire par le geste des femmes aux « dents noires » (le bétel mâché) ou la matérialité du riz nourricier, gluant « dans les feuilles de bananier ». Sabine Huynh évoque son « pays de naissance », le Viêt Nam d'avant la chute de Saïgon, en avril 1975, la rue du Général-Chanson, et puis le Cap Saint-Jacques, station balnéaire fréquentée où l'auteur se revoit, peut-être sur une photo, un samedi, dans les bras de sa grand-mère, la mère prenant des « poses coquettes ». De cette petite enfance subsistent des images et une langue maternelle qui se fixe parmi d'autres, comme le français par exemple : poète inventant des mots nouveaux,

« [s]eule dès qu’un pied touche

la terre-mère mouvhantée

elle lutte contre les draps-mues

du lit qui coule nuit après nuit ».

Des mots manquent qu’il faut inventer pour vivre et construire l'identité nourrie des traversées : « la vie anapodraste », n’est-ce pas celle qui marche à reculons, comme les colibris – tel l’antipodiste marchant sur les mains ? Pareillement la musique accompagne ce vol et ces mouvements d'une langue qui se cherche :

« Lasse tu répètes

les vieux opéras

de ton sud natal

drames de séparation »

Répétitions et néologismes, simultanément, le murmure des vers, la voix, le charme de poèmes que l'exil a forgés.

Sabine Huynh se tourne aussi vers d’autres écrivains exilés, communauté silencieuse des êtres qui choisissent d’écrire le destin du vol et des ailes brisées : Shan Sa, née à Pékin en 1972, l’année de naissance de Sabine Huynh, Marguerite Duras, née à Gia Dinh, près de Saïgon, en 1914, Linda Lê, née en 1963 à Da Lat, au Nord-Vietnam, dont la famille s’est installée à Saïgon en 1969 et a quitté le Viêt Nam pour la France en 1977. Toutes trois écrivent en français. L’exilé(e) hésite entre sa langue « de naissance » et sa langue d’ailleurs :

« Shan Sa est partie pour renaître

mais renaît-on jamais ?

Duras a écrit pour apprendre à écrire

c'est comme apprendre à marcher

avec le mal de mère »

« Écrire c’est s’exiler

a dit Linda Lê

c’est partir c’est fuir ? »

L’écriture peut-elle ajouter à la douleur de l’exil si l’on renonce à une langue, celle du pays de naissance ? Écrire en français, est-ce fuir le Viêt Nam ? Parlant des fleurs à son enfant, la mère, qui écrit en français, en anglais, en hébreu… ne choisit pas :

« je te les nomme en plusieurs langues

ton extase

à chaque nouveau son

ma renaissance »

La transmission résout le dilemme, les langues coexistent dans leur oralité et dans l’évocation écrite qui fait surgir les mots du passé dans la langue qu’inventent les poèmes.

La craie noire suit ces mouvements, autant d’accroches et de signes que le poème garde, pour fonder une identité comme une berceuse requiert une douce voix pour transmettre la sérénité. Dès lors l’oscillation (le vacillement ?) entre l’ici et l’ailleurs se calque sur les « chuchotements » du rêve, avant le sommeil, ou plutôt entre veille et sieste, dans la torpeur d’une « [n]atte et grand-mère / endormie », songe voisin du souvenir pour que l’exil ne nous perde pas (le « moi » chante dans le poème ouvrant la porte de la remémoration) :

« Dans les mémoires

en ruines la ville de naissance

on a donné son nom à Saïgon ».

Ville dont le nom change : Saïgon devenue Ho-Chi-Minh-Ville. Sabine Huynh y est née trois ans avant ce changement.

Départ précipité. Avion porteur, il dépose la sœur et le frère qui ne lâche pas un « petit couteau à bout rond » pour toute défense, enfance enroulée dedans, « avec le mal de mère ».

Alors les poèmes se réduisent aux nuits et à leurs connotations monstrueuses : insomnie douloureuse, en quel lieu (jour) se fixer ? « Pays nulle part ».

Menus objets revenus dans le présent mais

« [u]n jour

le passé ne revient plus ».

On se laisse guider pourtant par ces souvenirs cristallisés, le passé « qui n’est pas une solitude ». Même « à reculons », de signe en signe, la mémoire les a laissé entrer dans le livre, oiseaux migrateurs dont le vol voisine le ciel et demain :

« Et si la source de mon être

était ailleurs

que dans l’effarement

de l’arrachement ? »

C’est ce vol et ces ailes alors qu’elles sont passées par le bris de l’élan : « je possède des ailes ». L’exil fonde un autre essor qui se nourrit des traversées et du point fixe du passé, il conditionne une appropriation de l’espace. Terrecielpage. Attacher les mots, encorder les bribes pour que le corps et le cœur en unité deviennent « tournesol », capteur de lumière. L’écriture la restituera dans ce mouvement qui secoue l’espace (« dans tous les sens »). Les italiques semblent cristalliser des leçons de vie, chacune engage l’être à poursuivre sa quête verticale et infinie « tant qu’il y aura des fleurs ». Et pour trouver la chance, rappeler la tradition du pays où, à l’occasion de la fête du Têt (Nouvel An lunaire), on libère des oiseaux : leur liberté gagne celui qui ouvre la cage en lui soufflant bonheur, en gage, pour trouver sa route, l’amer (cyprès, acacia, arbre du Ténéré, marronnier…).

« Vite, un arbre, pour me dire où je suis. »

L’Arbre du Ténéré, acacia solitaire – pas un congénère à moins de 400 km –, était un repère pour les caravanes qui traversaient le désert.

« [L]’acacia ne renonce pas

ses racines plongent

de la solitude aux siens

trois cents ans.

Rescapé sans terre

échappé de villes sans vent

tes cheveux blanchissent

sans avoir rien semé

tu envies l’arbre du Ténéré

[…]

tu voudrais être planté là

comme le substitut en métal

mais sous tes pieds

l’abîme »

L’arbre du Ténéré est maintenant lui aussi en exil, dans un musée. Sans vie, comme la sculpture qui prit sa place dans le désert après qu'il fut renversé en 1973 par un camionneur. Il subsiste comme un mythe. Rescapé.

Aux racines et aux ailes, l’être se fie comme au pays natal, entre l’oubli et l’écriture.

Isabelle Lévesque

D.R. Texte Isabelle Lévesque,

mars 2014

_________________________________________

1. Aaron Shabtaï, Yves Bonnefoy, Munyòm, Ko Un, Franz Kafka, Eugène Guillevic, Roger Giroux, Claude Vigée.

SABINE HUYNH

Ph. Anne Collongues

Source

■ Sabine Huynh

sur Terres de femmes ▼

→ Les Colibris à reculons (note de lecture de Sabine Péglion)

→ La Mer et l’Enfant (note de lecture d’AP) [+ Notice bio-bibliographique sur Sabine Huynh]

→ Lettre à Tieri Briet (chronique)

→ (dans l’anthologie poétique Terres de femmes) Là où elle naît

→ Sabine Huynh | Roselyne Sibille, La Migration des papillons (extrait)

■ Voir aussi ▼

→ la fiche des éditions Voix d’encre sur Les Colibris à reculons

→ presque dire (le site de Sabine Huynh)

→ le site de Christine Delbecq

■ Autres notes de lecture d’Isabelle Lévesque

sur Terres de femmes ▼

→ Edith Azam, Décembre m’a ciguë

→ Paul de Brancion, Qui s’oppose à l’Angkar est un cadavre

→ Pierre Dhainaut, Progrès d’une éclaircie suivi de Largesses de l’air

→ Pierre Dhainaut, Vocation de l’esquisse

→ Armand Dupuy, Mieux taire

→ Bruno Fern, reverbs phrases simples

→ Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour

→ Dominique Maurizi, Fly

→ Cécile Oumhani, La Nudité des pierres

→ Emmanuelle Pagano, Nouons-nous

→ Hervé Planquois, Ô futur

→ Pauline Von Aesch, Nu compris

Retour au répertoire du numéro de mars 2014

Retour à l’ index des auteurs