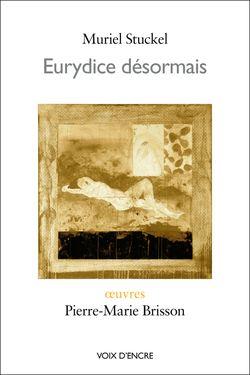

Muriel Stuckel, Eurydice désormais (ED),

éditions Voix d’encre, 2011. Œuvres de Pierre-Marie Brisson.

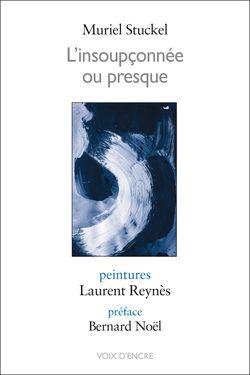

Muriel Stuckel, L’Insoupçonnée ou presque (IP),

éditions Voix d’encre, 2013. Peintures de Laurent Reynès.

Préface de Bernard Noël.

LE POÈME AU BORD DE LUI-MÊME

La poétique des failles chez Muriel Stuckel

Les deux recueils de Muriel Stuckel ont ceci d’étonnant qu’ils révèlent un chant singulier : la voix du poète semble toujours prête à s’y briser, comme si elle ne tenait qu’à un fil. Son timbre fragile, tremblant, loin de signifier une « soumission » aux phénomènes, est plutôt l’expression d’une attitude poétique où le chant précaire s’allie à une conscience aiguë du « seuil » à ne pas franchir [« À l’instant du frémissement / Nos voix se suspendent » (ED, p. 54)] si bien que le poète est cette « outrepassante aux oiseaux volatilisés. » (IP, p. 67). Car dans cette poésie, « seules les limites du silence / Lentement se savourent » (ED, p. 54) ; rien n’est saisi, capturé, possédé, mais, toujours, Muriel Stuckel a le souci du détachement qui rend possible l’écoute intérieure des « riens », des « instants », des « vibrations » du monde. C’est l’élan qui donne la mesure — et cet élan fait vibrer les deux recueils comme une onde sismique dont l’ivresse traverse le lecteur attentif, comme jadis Eurydice, sous la conduite d’Orphée, « ébauchait une danse légère / Hors des ténèbres abyssales. » (IP, p. 102) ; « Danse de vie danse de mort / Chorégraphie puissante / Pour secouer la mémoire de l’œil » (IP, p. 107). Le poète se tient ainsi sur une « ligne de faille » (IP, p. 16) qui « creuse le désir d’infini » et laisse la parole blessée.

La parole blessée ou le cri sacrifié

Cette blessure qui signe son essentielle finitude, est aussi sa « grâce » poétique. Car sur ce relief abrupt, la voix de Muriel Stuckel se risque à la vulnérabilité, ose en quelque sorte la nudité [« Tout juste l’ombre de nos lèvres / Pour exalter la source du désir » IP, p. 90]. La parole dépouillée d’elle-même, se fait blessure ouverte, « faille », qui laisse venir à elle les choses du monde comme autant de « merveilles voilées », « leurs éclats silencieux / Tout près de mes mots » (ED, p. 72). Ici, tout se passe à la surface des grandes profondeurs. Les phénomènes ne se manifestent pas pleinement, comme en transparence, mais ils ne se donnent à nous que pour autant qu’ils se retirent. Leur lumière n’apparaît que sur un fond obscur qui les maintient dans le retrait et creuse notre regard : « À peine si t’anime / Le désir de la durée », nous confie Muriel Stuckel dans un magnifique poème, « Seul le jaillissement / Se rêve profondeur / De l’instant perpétuel » (IP, p. 98).

Certes le goût de l’absolu est éprouvé, mais il « n’est qu’une intuition » (IP, p. 47). Et l’intuition n’est pas un savoir, un objet de connaissance, mais la saisie immédiate, sensible d’une réalité qui nous échappe. On comprend alors pourquoi c’est « aux confins du silence » que « la poésie palpite » (IP, p. 84), et que le temps « se renverse », laissant « les vagues de ta voix / Sur le sable rauque / De l’immensité heurtée » (IP, p. 67).

Aussi quelque chose se donne-t-il ici comme un « rien » que l’on n’aurait jamais soupçonné tant il semble venir de plus loin que nous-mêmes. C’est ce « rien » qui, selon nous, forme la ligne de faille « où le corps se fait poème » (IP, p. 15) si bien que l’on pourrait presque dire qu’il s’agit là d’une attitude orante tant le poète se fait tout entière « patiente des mots » insoupçonnés, attentive au « temps d’une musique / Déchirante d’absolu » (IP, p. 102). Le corps orant du poème a conscience d’un seuil à ne pas franchir ; il se tient « à la limite » ou « sur la faille » comme si son être même tenait à sa condition fragile, précaire — comme si sa béance se faisait matricielle [« À l’ombre du silence / Endeuillée / Le murmure bleu / De ma renaissance. » (ED, p. 77)]. C’est ce corps que le poète nous livre comme une voix de fin silence, ce corps qui naît « en ce lieu d’initiale vibration », ce corps enfin qui, en sa précarité même, « cherche le soleil » [« Langue de chair humide glissante / Les mots sont ton destin / Ton humaine fatalité » (IP, p. 97)], car « Le poème est au fort quand il est au bord de lui-même » (IP, l’épigraphe de P. Celan, p. 71).

Une blessure ontologique traverse cette poésie ; elle est sa condition de possibilité même : en ce creux, en cette faille, a lieu la naissance du poème comme une naissance à soi-même (« L’art est peut-être un chemin vers soi-même » disait Maurice Blanchot cité par Muriel Stuckel dans IP, p. 85). Cette naissance traverse l’œuvre poétique de Muriel Stuckel comme une ligne verticale, la corde d’une lyre qui est la colonne d’air du corps, du poème même : « L’instant de notre lyre / Reconstellée / Orphée » (ED, p. 75). « La page est un lieu qui déborde la page mais que le poème centre autour de sa verticale » (Bernard Noël, préface de L’Insoupçonnée ou presque, p. 3) – une verticale qui se dresse, selon nous, comme un grand « oui » à la vie, aux phénomènes du monde dans leur énigmatique présence entre les blancs et les noirs du poème. Celle-ci vient habiter la page, l’ensemencer presque. Les superbes peintures de Laurent Reynès nous en font sentir la vibration subtile, comme si la matière y faisait transparaître les « frissons de blancheur » qui habitent les suites de poèmes. Un éclat surgit de la nuit même : un quelque chose, un rai de lumière discret naissant de la ténèbre — un infime qui compte infiniment, un presque rien qui est le plus important. Précaire, le souffle du poète, comme les traits de pinceau, expriment l’« obscure ivresse » d’un « babil secret » (IP, p. 72) comme si se jouait ici une sorte d’alchimie, une œuvre au noir. Ainsi, comme le dit Bernard Noël, « la lumière a toujours sa doublure d’ombre comme le sens sa doublure sonore. Cette dualité introduit dans la matière verbale un tremblement qui fait vibrer le halo où se tient la beauté » (IP, préface, p. 3). Le rythme porte alors une vision charnelle, aux abords de l’insoupçonné :

« Vestige de soie

À la lisière des mots

Le temps se plisse

Jusqu’à silence fendre

Sous nos pas de neige. »

(IP, p. 71).

Les mots sont autant de traces pulpeuses du souffle des origines chez Muriel Stuckel, ils sont autant de « vestiges d’un adagio de Malher » (IP, p. 36), éclats d’infini aux confins de l’éphémère :

« Au bord du temps

L’instant me fait signe »

(ED, p. 58).

Ainsi, la poésie de Muriel prend le risque de la nudité. Sa précarité lui assigne le lieu du silence comme ce « fond » des mystiques rhénans où naît le Verbe lui-même :

« Bouche dans la nuit

Je suis le silence

L’éclat

Sous mille paupières

Je suis l’offrande »

(ED, p. 118).

Et c’est bien cette « voix des confins » dont le peintre Pierre-Marie Brisson se fait merveilleusement l’écho dans Eurydice désormais, cette voix qui vibre « outre-gorge » et nous livre un « silence infime » (ED, p. 128) « Voix d’ombre / voix de neige » (IP, p. 113), son murmure transcende « notre cri sacrifié ».

Dans l’éclat du silence : l’éclaircie tremblante du poème

Chez Muriel Stuckel, la poésie prend racine au bord d’elle-même : « aux limites de la brûlure », elle s’avance « drapée de poussière » (IP, p. 121) ; elle « accuse la fêlure du gouffre » (ED, p. 22) ; mais toujours elle reprend l’impulsion, s’élève jusqu’à l’ivresse :

« Sous les cils de la mémoire

Je l’ai vue s’arracher

Aux torsions de l’obscur

De son linceul originel »

(IP, p. 120).

Cette poésie « au bord d’elle-même », cette poésie précaire, se tient « tout autour » de l’énigme » ; elle nous livre le tragique de l’existence sans s’y résigner :

« Accéder à l’insigne poésie

Plus vraie que Babel

Et son mythe démasqué »

(IP, p. 121).

Elle dit alors ce peu qui lui est consenti comme ce tant qui déjà frémit en elle, prêt à éclore :

« Inscrire un pas de mot

Dans l’éclat du silence

Pour tracer enfin

La jouissance du passage »

(ED, p. 52).

Tel est peut-être le paradoxe ultime auquel Muriel Stuckel nous confronte : l’épreuve du silence consubstantiel à celui du poème, de la vie même :

« Sous le souffle virginal

Du désir renouvelé

Genèse imperceptible

Juste avant l’éclat primordial. »

(IP, p. 134).

En osant se heurter au silence, au vide, au rien, mais aussi à la matière rude et aride, en habitant cette « chair du temps qui danse », le poète fait l’expérience de la joie : elle court le risque de rejoindre « l’orée du désert / où frémit le désir de l’oasis » : la grâce dans la pesanteur où se dessine la violente patience du cri comme l’acte même de la naissance : naissance du poème dans l’abîme, dans le fond

« En ce sanctuaire d’Osiris

Redoutable maître des morts

Les ténèbres se font vitales

Le soleil bleu de nuit

Peut y reprendre souffle »

(IP, p. 134).

Dans ce paradoxe s’exprime la joie comme cet instant de grâce, de transparence en la pesanteur même des choses – des riens qui sont autant d’éclats de lumière, de poésie :

« En l’acte de créer

Qui fut le tien

La vie majuscule

L’intensité du feu

En l’acte de nommer

Qui fut le tien

La nudité de tes mains

Plus véhémentes

Que ta voix d’ange »

(IP, p. 60).

Le poète chante ici un chant précaire : enraciné dans une incarnation imparfaite, fragile, incertaine, ce chant ne devient possible que dans l’exigence d’une tenue intérieure, d’une attitude qui est celle de la nudité vigile, de la conscience du seuil : pauvreté qui veille sans rien demander, mais qui dans ce « rien » se fait aussi tout entière prière, question, et question demeurée sans réponse :

« Les failles de la phrase

Ne rehaussent-elles pas

Le sens volatile des mots

Dès que s’imprime notre feuille de chair ? »

(IP, p. 19).

Aussi le poème sort-il de lui par la question : il s’excède lui-même, outrepassant le seul plan de sa forme, tendant au dehors de ses mots, il fait retentir en eux la musique née du silence intérieur, de la lumière sans peau, celle où « le nénuphar blanc diffuse ses mots de l’aube. » (IP, p. 134). Ici, se dessine toute l’exigence de l’écriture poétique de Muriel Stuckel, l’exigence de la faille, des « yeux du silence » (IP, p. 19), de « ce tant d’éphémère » (ED, p. 76) ; exigence même du poète précaire. Car le silence n’est-il pas, chez Muriel Stuckel, le « lieu du vertige inaugural » (IP, p. 18) ? L’œil du poète avoue sa nescience : il ne saisit pas quelque chose, mais « rien », un « bel inaperçu » (IP, p. 21) dans les replis du livre. Alors le ciel se renverse dans l’ombre dépliée de la paupière. C’est dans l’aveu même de cette nescience que se joue toute la musique précaire de L’Insoupçonnée ou presque : musique qui naît de la perte surmontée, musique précaire en ses silences mêmes comme nous le dit ce très beau poème dédié à Béatrice Douvre (IP, pp. 59-61) :

« Ta parole précaire

Ton âme incandescente

Dans ce peu de nuit

Pour capturer tes nuages

L’effroi de l’enfance

[…]

Lieu de neige écarlate

Ta page de poésie

Tu y souffles feu et cendres

De ta souffrance nue »

C’est dans la mesure où la prière d’enfance est désormais impriable, où les dieux se sont retirés, que la nostalgie du poème s’ouvre en question, celle même de « l’outrepassante » qui ne sait pas ce qu’elle cherche — double du poète « assoiffée de confins » (IP, p. 114) :

« Braises murmurantes, tes paroles défilent

Sur l’autel implacable

Du néant qui crépite

Pour mettre à feu notre mémoire

Là-bas de l’autre côté

Ta voix de nuit devenue »

Voix de nuit, prière impriable, elle exprime la précarité même du chant. Ainsi :

« dans les plis de la pivoine

La mémoire d’un ciel furtif

Tout à coup s’élève le babil

D’une marge pulvérisée

Dans les plis de la pivoine

L’évidence de ton désir

Suppliant l’été proche

De toutes ses pupilles »

(IP, p. 119).

Le poète développe ainsi « une architecture écorchée par les griffes du soleil » (IP, p. 32), une poétique des failles où elle s’engage humblement mais constamment sur la corde raide.

Une poétique des failles

Au cœur de l’effort patient qui ouvre la pesanteur, dans le mystère de la vie déhiscente, dans la chambre obscure et lumineuse du poème précaire, soif née de la soif elle-même, désir demeuré désir, le poème prend naissance :

« quelques reflets poudrés du soleil de sang

Qui se gorge de mots

Pour nous embraser l’âme. »

(IP, p. 133).

Dès lors, il apparaît comme l’autre de l’âme, le lieu où le temps se défait en nous :

« Rien sinon le bref passage

Des eaux sérénissimes

Rien sinon la promesse

D’un jardin de cloître

Gravé d’ombres et d’éclats

Suspendu entre l’origine

Et l’accomplissement »

(IP, p. 48).

Le silence y préserve les parfums du crépuscule — comme si l’écoute attentive du poète était requise ici pour que du silence, le chant vivant, incarné, puisse éclore en sa précarité : « Groseilles d’ivresse / Nos paroles épanouies » (IP, p. 49). Œuvre au noir, L’Insoupçonnée ou presque nous fait entendre le chant précaire des profondeurs, un chant du paradoxe — paradoxe d’une force tenant à la faiblesse, d’une grandeur tenant à la petitesse — paradoxe de la « vérité noire » comme cette vérité du précaire lui-même : cette vérité qui fut celle même d’Orphée :

« Refuse-toi la volupté du regard

Préserve notre silence écartelé

Sous la voile blanche

Venue toute me draper. »

(ED, p. 84).

Muriel Stuckel ne cesse en effet de ranimer son espérance à cette idée qu’au plus démuni, au plus pauvre, au plus fragile sera donné le plus nécessaire, « la splendeur même de l’interstice » où git la quintessence de cette poétique des failles :

« De toi à moi

La suspension vitale du regard

Orphée ne te retourne pas

Aime-moi sans impatience. »

(ED, p. 87).

L’exigence du poème tient à sa précarité, et celle-ci rend possible l’amour, la tendresse des âmes et des corps dans ces anneaux du paysage qui réunissent les voix humaines qui se cristallisent « à l’ombre de la prophétie / « tout seuil sera lumière » (ED, p. 89). La poésie de Muriel Stuckel est donc ce qui tient de l’impriable : elle est ce questionnement adressé à l’immanence même de l’existence, dans ses souffrances où se fait promesse de fécondité :

« Dans la nudité de ma voix

Je m’avance au plus près

Entre l’émoi de ton visage

Et la saveur des mots. »

(ED, p. 94).

Le poème n’appelle aucune transcendance, mais se tient sur la faille, sans réponse comme l’âme est seule ; tout à la fois risible et tragique, il est incertain de soi, vulnérable, démuni de puissance, et c’est en cette pauvreté essentielle qu’il exprime toute sa beauté :

« Silence de l’écume première

Spirale voluptueuse

Mémoire de tes yeux

Qui ont su refuser

Orphée

La tentation du regard. »

(ED, p. 97).

Ainsi, la poétique des failles chez Muriel Stuckel est bien celle qui refuse « la tentation du regard » pour se faire conscience du seuil, cet œil qui, détaché de toute volonté captatrice, se fait pure écoute aux confins du silence. Sa beauté naît de sa précarité même, de sa fulgurance comme la percée d’une lumière incréée dans l’obscurité de l’existence, à l’heure même où « tout devient regard » :

« éclat de lumière serti de nuage : « Voûte solaire

Si toute précaire

Tu m’ensoleilles »

(ED, p. 99).

Une voûte qui est la métaphore même du poème précaire, mélancolie solaire qui livre au poème la quintessence de la création, de la lumière, de la vie, ce « ouir de l’excès » dont Muriel Stuckel parle dans Eurydice désormais :

« Jouir à l’excès

De la saveur de nos rires

Quand l’aube crépite

Sous nos pas libérés. »

Comme le rire, la beauté nous échappe, c’est « une trace de l’éphémère dans le ciel de mai » (ED, p. 100). Elle est belle de cela même qu’elle se retire et ne se laisse nommer par aucun attribut de langue humaine. Elle demeure elle-même tout entière « Eurydice » dans sa nudité, comme cette fleur qui reste invisible au regard inattentif, absent ou vide.

Dans la poésie de Muriel Stuckel, la beauté du poème est le fruit d’un long abandon qui est paradoxalement le suprême travail, la vocation du poète qui se délivrant de lui-même, du souci de lui-même et du monde, le retrouve « mûri », dans la lumière intérieure, dans cette offrande du poème qui le précède et l’accomplit sans que le poète puisse s’arroger aucun droit sur lui tant celui-ci n’est que le chantre d’une musique qui le dépasse infiniment : cette musique mystique des failles où « la parole se fait vertige » (ED, p. 105) ; où « les voix retrouvent le goût du murmure » (ED, p. 107). Car le bonheur n’est jamais dit en pleine lumière ou en pleine parole, mais demeure « la voix du poème dans la transparence du souffle repris » (ED, p. 106). Procédant de l’impriable, cette poétique des failles, est une espèce de « prière » qui excède toute prière comme demande, qui a la couleur bleue du ciel — prière mystique qui prie de ne plus prier, et qui trouve dans le vide la plénitude même de son être :

« Tout s’élève

Se soulève

Et notre lumière d’âme

De ce bleu si bleu

Qu’il finira peu à peu

Par nous brûler les yeux. »

(ED, p. 108).

Au bord de lui-même, le poème « troue le temps de blancs vertigineux » (IP, p. 83), réalise une « improvisation majestueuse, à l’épreuve du silence » (ED, p. 110). Il semble faillir, défaillir, craquer de toute part, pareil à cette voix qui se brise. En cette poétique des failles, on comprend donc que le poème semble s’excéder, et trouver en cet excès même, sa liberté : commencement de sa musique, maturité d’un silence nu, patience précaire d’un œil qui « s’accroche d’outre-bleu ébloui » (IP, p. 32).

Muriel Stuckel compose son recueil comme une partition de musique où nous pouvons lire les indices d’une poétique des failles, d’une parole précaire : un chant repris par le silence, des vers retenus dans le soupir de leurs contradictions, conforme à l’exigence de la création — une beauté lyrique qui se risque à l’impossibilité même de la prière, à la vie tremblante du poème, « quand l’infini se fait si proche » (ED, p. 115).

« Soudain, tout devient inouï : la manière de concevoir la succession des vers, de mettre leur sens dans la dépendance des syllabes, d’accélérer la pensée. » (Bernard Noël, préface de L’insoupçonnée ou presque, p. 3). Le poète retrouve le rythme, la mesure métrique qui répond à la mesure du monde, où elle livre, avec une naïveté qui est la transparence de l’âme, des prières simples et nues où les conditionnels vibrent d’un désir infini comme un feu secret entretenu avec amour et vigilance :

« Charmeur d’étincelles

Notre babil retrouvé

Harmonie du vent

De la lumière de la pluie

Sous la poussière du soleil

Nos corps se confondent

Babil ébloui

Notre chant rejailli

Orphée »

(ED, p. 116).

Au-dedans de l’écriture même, et non sans paradoxe, le poète cherche alors à sentir l’appel d’un dehors où se reforme la dimension d’expérience et de vérité qui manquent aux langues, quand elles s’enchantent de soi. Quand décline l’ardeur insinuée entre la roche et le cri trop léger de l’été, les yeux de l’enfant se déplient et « tige vacillante / La lumière se diffuse / Pour illuminer la terre / Déchirer le jour et à la nuit » (IP, p. 126). Ici les événements deviennent présents, immanents, transposés dans les mots qui nous permettent de les intérioriser. Seuls ces mots peuvent permettre aux choses de se faire un lieu – et de s’unir en nous :

« Traces de chevreuil

Sur la neige du soir

Tu frôles mon sourire

De tes yeux inespérés

Jusqu’à l’imminence

Qui prend notre mesure. »

(IP, p. 76).

Ce mouvement d’intériorisation ne suffit pourtant pas. Pour que la présence advienne, il faut encore que la vie rejaillisse de l’acte qui a été intériorisé, renaissant d’un acte qui est indistinctement celui de parler et celui de vivre. Et c’est dans cet acte qui est le commencement éternel du poème précaire que se révèle « le monde à la volupté du vent » (IP, p. 77). Ce vent est le souffle de la vie venant féconder l’antre obscur, la terre intérieure, pour y faire naître le verbe, la parole poétique : présence énigmatique qui se reçoit lors même qu’elle se retire à toute capture, elle est la semence de toute germination, de toute floraison. La terre elle-même semble alors pouvoir accéder à une sorte de pouvoir de régénérescence :

« Murmure échappé

Cette danse d’éclats

Au bord du baiser

Ce souffle lumineux

Ce rêve de grand ciel »

(IP, p. 79).

Poète qui aborde sa tâche dans l’énergie de la faille qui incise et creuse, Muriel Stuckel pressent que la joie couve dans le sein du silence : « Sous le fracas des mots / L’élégie du silence » (IP, p. 74). C’est en ce silence vivant et vécu que les mots respirent, que la parole précaire se fait feu fécond, « éclaircie tremblante » (IP, p. 89). Il revient alors au poète de veiller à ce que le feu ne meure pas, à ce que la flamme du désir ne s’éteigne pas : attention extrême à l’instant que se joue toute la tenue de cette poétique des failles. Aussi la tâche du poète se dessine-t-elle en ce foyer de l’attention et de l’inquiétude : attention au feu, inquiétude d’un désir vigile de la flamme tremblante, celle de l’écriture qui s’éveille sur la corde raide, dans le clair-obscur d’une existence :

« Splendeur de l’eau vive

Sous le soleil de midi

Tu traverses notre chair

Renouvelée

Elle retrouve le goût

De l’écorce de la sève

Du feuillage du fruit

Des larmes nuptiales

Où puiser étincelantes

Nos parcelles d’éternité. »

(ED, p. 121).

À la fois testament et acte de naissance, ces deux recueils de Muriel Stuckel témoignent d’un incessant passage, d’une naissance continuelle aux profondeurs de soi, dans ce fond où l’on trouve l’équilibre fragile du danseur. Car cette naissance passe par une mort — mort aux images, aux représentations, aux illusions : autant de morts autant de vies, car c’est dans ce creuset du détachement que s’énonce l’éclat de l’infini comme ce « prestige de l’éphémère » (ED, p. 122). La lumière ne s’obtient pas sans le passage par l’ombre : elle naît de la traversée même de l’obscur – « frêle ébauche de transparence » (IP, p. 128), « aube qui balbutie », la voix du poète est comme saisie par les contraires asymétriques jusqu’au soulèvement suprême, « promesse de flamboiement sous la foudre de l’infini ». Symphonie du clair-obscur, parole précaire, la poétique des failles maintient le poème au bord de lui-même, le chant à hauteur d’homme. Là, « s’élève le babil / D’une marge pulvérisée ».

Isabelle Raviolo

pour Terres de femmes

Milly-La-Forêt (Essonne), août 2014

D.R. Texte Isabelle Raviolo

Retour à l' index des auteurs

» Retour Incipit de Terres de femmes