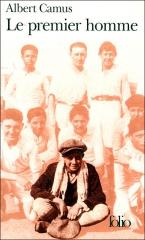

On découvrait avec émerveillement, en 1994, le roman inachevé d'Albert Camus. Bien tardive, chichement introduite et cependant réjouissante: la publication du Premier homme révélait le premier jet, souvent magnifique, de ce qui devait constituer «l'éducation sentimentale» du grand écrivain.

Lorsque nous avons appris que les Editions Gallimard allaient publier, trente-quatre ans après, qu'on en eut retrouvé le manuscrit dans la sacoche de l'écrivain, le texte du roman inachevé sur lequel AlbertCamus travaillait quand la mort le faucha, nous imaginions un brouillon dont l'intérêt mineur justifiait en somme qu'on en ait différé la publication.

En 1960, Albert Camus entamait sa quarante-septième année. Mondialement consacré par le Nobel (qu'il n'avait brigué d'aucune manière, soit dit en passant), il n'en confia pas moins à l'époque, à un ami, que son «œuvre véritable restait à faire». Au premier rang de ses préoccupations du moment, parallèlement aux événements d'Algérie et à la tournée des Possédés (laquelle l'amena à Lausanne en octobre 1959), figurait la composition de ce Premier homme qu'il appelait lui- même son «éducation sentimentale» et où il comptait mêler leroman de son propre apprentissage à la saga algérienne.

«Recherche d'un père»

Très autobiographique dans la partie qui nous reste, le roman esquissé contient deux parties (sur les trois qu'annoncent certains plans), respectivement intitulées Recherche d'un père et Le fils.

Dans la première partie, quarante ans après la mort de son père au champ d'honneur, Jacques Cormery se rend en pèlerinage sur sa tombe et décide soudain d'en savoir plus sur ce jeune homme qui l'a engendré un an avant de tomber (à moins de trente ans) dans les premiers mois de la Grande Guerre, loin de Mondovi où il gérait un petit domaine.

Là-dessus, plus que son père, c'est sa propre enfance que Jacques retrouve à Alger auprès de sa mère et de son oncle Ernest: tout un monde marqué par la pauvreté et le statut particulier des Algériens français sans mémoire collective, à la fois en porte-à-faux et nourris à deux sources.

Se déploient alors, sur l'arrière-fond dramatique d'un présent où se multiplient les attentats, les chapitres de la superbe première partie relevant d'une sorte d'Amarcord nord-africain. Y apparaissent les figures de la mère tout humble et silencieuse, à «l'amour muet» de laquelle Camus rend le plus bel hommage, et de la grand-mère despotique («La grand-mère, tyran, mais elle servait debout à la table», note l'auteur sur un feuillet annexe); le très pittoresque oncle Ernest sourd et ne sachant que cent mots mais emmenant son neveu sur son dos à la nage ou dans ses épiques parties de chasse; le très fraternel Monsieur Bernard, instituteur aidant ses garçons pauvres les plus zélés à décrocher des bourses d'études; ou enfin, plus flou, le père mythique qui n'a légué à son fils que l'horreur de la peine capitale après qu'il eut assisté à l'exécution d'un criminel.

Si la première partie se déroule au fil de longs retours amont, la suivante reprend le cours naturel du temps, dès le départ de Jacques au lycée, premier pont-levis jeté de la «forteresse de la la pauvreté» sur l'«autre monde». Brassant la «poésie profonde de l'école» et les premiers émois amoureux de l'adolescent, la prise de conscience de son état de fils d'émigrés «obscur à soi-même» et l'avidité existentielle de ce «révolté contre l'état mortel du monde» baignant avec volupté dans «l'adorable vie», fou de football et de lecture aussi, ces chapitres réunis sous le titre Le fils s'interrompent soudain sur un paragraphe auquel la mort de Camus donne un relief particulièrement émouvant, Jacques y étant comparé à «une lame solitaire et toujours vibrante destinée à être brisée d'un coup»...

Quoique le texte nous frustre parfois par ses lacunes et son arrêt final, il nous laisse imaginer, par son élan et ses beautés, le grand livre dont la mort de l'écrivain nous a privés. La découverte de ces pages comme jaillies des grands fonds psychiques en amples coulées (on a évoqué Faulkner à leur propos, mais c'est plutôt les vertigineuses plongées dans la mémoire d'un Thomas Wolfe qu'elles rappellent) et en évocations merveilleusement vivantes, nous tient lieu de vivifiante consolation...

Albert Camus, Le premier homme. Gallimard. Cahiers Albert Camus No 7, 331 pages.

Après lecture du Premier homme, la première question qui se pose est de savoir pourquoi un texte d'un tel intérêt — et non seulement pour les férus camusiens — ne se trouve révélé au public que trente-quatre ansaprès la disparition de l'écrivain? Découvert dans la sacoche qu'Albert Camus tenait près de lui dans la Facel-Vega de Michel Gallimard au moment de sa mort accidentelle, le 4 janvier 1960, le texte s'est trouvé, depuis lors, aux mains de la veuve du défunt, puis de son héritière.

À l'origine, cependant, la décision de ne pas publier ce document fut prise conjointement par RobertGallimard et Roger Grenier, proches amis de Camus, qui craignaient que l'arrière-plan algérien de l'ouvrage n'exacerbe les passions de l'époque. Or, même tenant compte de la violente polémique visant Camus dans les années 60, les connotations politiques du Premier homme paraissent bien ténues et ne justifient guère trente ans de placard! Par ailleurs, la lisibilité des 144 pages manuscrites, parfois chargées d'ajouts et de mots raturés, aurait constitué l'autre obstacle à cette publication. Ces explications, obtenues chezGallimard, laissent pourtant perplexe.

Enfin, si l'on sait gré à Catherine Gallimard d'avoirconsacré deux ans à établir le texte disponible aujourd'hui, l'on regrette que celui-ci ne soit ni préfacé ni mis en perspective d'aucune façon. Faute de notes explicatives, le lecteur non initié ne comprendra pas bien la raison de la publication, en fin de volume, de la merveilleuse lettre de Louis Germain à son «gentil petit bonhomme» gratifié du Nobel, alors qu'il eût été facile depréciser le lien entre ce personnage clé des débuts de Camus dans la vie et le Monsieur Bernard du Premier homme.

De même, les initiales J.G., figurant en tête d'unchapitre, et désignant Jean Grenier, autre mentor de Camus, ne sont guère mieuxexplicitées. Dommage pour la mémoire de Camus et cette apparence de coup éditorial...

(Ce texte a paru en date du 12 avril 1994 dans le quotidien 24 Heures)