Ce jeudi 1er juin. – Composé ce matin la cinquième de mes Chroniques de La Désirade, consacrée à une Défense de la critique, où je dis pas mal de choses que je pense, mais certes pas tout. Cependant qui fait, aujourd’hui, la critique de la critique ? Je ne parle pas des sempiternels râleurs confus, mais de ceux qui, dans le sillage d’un Philippe Muray, diraient ce qu’il y a à dire comme je m’y emploie parfois, bien seul dans mon coin il me semble…

°°°

Je serais à même de dire, je crois, comment la forme, en lumière, la forme et la beauté qui en émane naissent du chaos. Il y a le travail, c’est entendu, mais plus encore : il y a le refus d’expliquer et même de chercher à comprendre.

°°°

Je ne dis pas tout, et de moins en moins. Ou plus précisément : si je dis de plus en plus, tout n’est pas à publier.

°°°

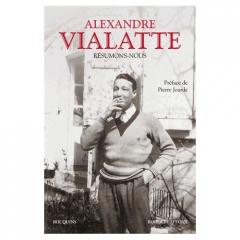

On pourrait dire, évidemment, qu’Alexandre Vialatte, sur le même rang qu’un Henri Calet ou qu’un Charles-Albert Cingria, n’est qu’un « petit maître », mais cette distinction, fondée si l’on songe aux œuvres monumentales des Grands Romanciers et des Grands Poètes de la même époque, n’ôte rien à la qualité spécifique de leur génie, et d’ailleurs aucun de ces trois-là ne me donne envie de lui donner du « maître », alors même que je reste plus profondément attaché à eux qu’à un Montherlant, un Jules Romains, un Gide ou un Claudel.

°°°

Lorsque, maintes fois, j’ai fait allusion, devant des écrivains français de ma génération, au déclin de la littérature française actuelle, ou plus précisément à ce qu’on pourrait dire ses « eaux basses », tous ou presque faisaient les étonnés ou se réfugiaient dans l’argument selon lequel on ne peut juger du temps présent faute de recul, etc.

Alors je me faisais plus insistant, quitte à paraître rasant, en rappelant simplement les sommaires de la NRF entre les années 20 et 50, avec les frontons occupés par les grands auteurs de l’entre-deux-guerres (les Bernanos, Gide, Martin du Gard, Jules Romains, Mauriac, etc.) et, en pied, les auteurs supposés de moindre importance tels que Jacques Audiberti, André Suarès, Charles-Albert Cingria, Henri Calet et bien d’autres dont on ne trouve guère d’équivalent par les temps qui courent. Alors mes interlocuteurs de chercher un ou deux noms garants de qualité littéraire indiscutable, et deux fois sur trois on me sortait le nom de Pierre Michon, et j’étais censé acquiescer d’un air entendu, etc.

°°°

Ce qui m’importe de plus en plus, et de plus en plus exclusivement, sans attention à rien d’autre : l’objet poème et l’objet peinture. Tout le reste, sauf notre vie proche, est secondaire.

Respirer

On peut faire un livre avec ça,on peut faire un poèmeavec n'importe quoi.Faut juste avoir l'inspiration.Les forêts donnant sur la mer,ou les arêtes entre deux eaux,les grands cahiers bleus d'écoliers,les toits plats où l'on va fumerou les bardeaux anciensde bois rincé par la pluieaux parapets des cieux:un Russe cuité l'a peintcomme un chaos de quillesen sarabandes de maisons -telle étant l'inspiration.On respire, on aspireet le chant monte ou pasde la chair en joieou de l'esprit scabreux;de ce qu’on appelle l'âme,du sexe levé du frère âne;de la femme océane aux yeuxd’écumante braise -au poème, oh merveilleuxtout sera décelé dans l’aisede la nuit inspirée.(A La Désirade,ce 23 mai 2017.)Très peu de poèmes me parlent vraiment. J’ai lu des quantités de poèmes qui comptent sans doute aux yeux de leurs auteurs ou des lecteurs de poèmes, qui ne suscitent en moi aucun écho même si je trouve que ce sont objectivement de bons ou même de beaux poèmes.

°°°

Mon réalisme instinctif me dit que leur compte est bon. Lire le Zibaldone et pour le Gros Animal: foutez-moi la paix. Aucun salamalec aux courtisans. Sus aux faiseurs. Plus une concession aux raseurs.

°°°

Mes chroniques sont pour moi une façon de lien social, que je pratique depuis des décennies mais de façon plutôt sporadique, selon l’occasion, comme j’en eus à la Gazette de Lausanne et à 24 heures, principalement. Je n’ai pas bien su les concevoir comme une pratique suivie, faute aussi de support et d’attention extérieure. Or, en lisant Mes indépendances de Kamel Daoud, qui a été très stimulé par le milieu et les circonstances politico-historiques propre à l’Algérie, faisant de ses chroniques une urgence, je me dis que c’est celle-ci qu’il faut invoquer même en état de paix, voire de léthargie…

Ce mercredi 14 juin. - Septante ans aujourd’hui. Que je ressens à la marche, réellement de plus en plus pénible voire douloureuse, mais pas dans ma tête, mon cœur (malgré le souffle court et la toujours proche embolie possible, les articulations grinçantes et l’oreille interne en déglingue) ni surtout mon esprit, vif et de plus en plus délié, littérairement productif comme jamais.

Excellent repas d’anniversaire ce midi, avec L. Carpaccio de saumon en entrée, filet de daurade et conclusion en île flottante. Régal. Petite Arvine pour l’entrée et pinot noir ensuite, à rebours de l'usage et tant mieux.

°°°

Avec Annie Dillard je suis meilleur que moi, ou disons que je vais au-delà. Je dois donc la lire tous les jours, comme un viatique.

°°°

Je fais toutes les expériences possibles, en tâchant d’en tirer quelque chose. Eviter cependant la répétition stérile et le parasite.

°°°

Je suis le personnage le plus libre que je connaisse, mais je le garde pour moi. Je serai de plus en plus mesuré dans mes proclamations publiques, mais de plus en plus terrible dans mes observations privées en ces carnets sous leur forme posthume...

°°°

De nouvelles fonctionnalités, apprend-on. Et pour faire quoi ? Je me pose la question, alors que la fonction majeure, qui est de simple communication réciproque, n'est pas employée ou sous-employée dans la plupart des cas.

°°°

Le poète peut-il sacrifier au chic social ou intellectuel ? Je pense que non, ou disons que je demande à voir. C'est cela: l'expérience est à vivre.

°°°

Un poète de ma connaissance vient de participer, à Boston , à un congrès universitaire de poésie. J'ai sursauté en l'apprenant, car ces deux entités, l'université et la poésie, me semblent a priori incompatibles, ou disons qu'imaginer leur rencontre, à Boston, heurte ce qui n'est peut-être qu'un préjugé de ma part. Manque d'ouverture alors ? Je ne l'exclus pas. Je me fais peut-être une idée trop romantique de la poésie (« dans ma soupente / on a la gueule en pente »), et de l'université une représentation trop rigide.

Après tout, l'un de mes poètes européens préférés, le polonais Adam Zagajewski, est un universitaire reconnu « à l'international », et le poète de ma connaissance revenu de Boston est lui même prof de poésie dans la fac de lettres de Lausanne-City, où se tiendra d'ailleurs la prochaine édition du congrès inauguré sur la Côte est, et je vois en lui l'un des rares poètes romands vivants qui me parlent.

Alors pourquoi frémir en apprenant l'existence d'un Congrès universitaire de poésie ? Pourquoi pas une chaire de slam ou de rap ? Pourquoi pas une danse du ventre de Sylviane Dupuis (poétesse romande prisée des universitaires) au prochain Congrès de poésie universitaire de Lausanne ?

J'ai l'air de railler, alors que je m'interroge plutôt en toute bonne foi (si,si) sur la compatibilité du poétique et de l'académique. Façon sauvage, en somme, d'interroger mes préjugés et ceux de la plupart des lectrices et lecteurs de poésie autant que des poétesses et des poètes.

Ma conviction profonde est que le poétique, comme l'Eros énergumène (titre d'un recueil plus ou moins mémorable de feu le poète Denis Roche), va partout, comme le plus clair soleil à travers les salons de massage en enfilade ou les cellules de nonnes taiseuses, de même qu'il y a partout du faux et du chic chiqué, de la rhétorique de cour ou de basse-cour à dindes et dindons, du mâchefer ou du diamant prompt.

Je dois avouer, moi qui me suis mortellement ennuyé à l'université (mais c'est ma faute, j'étais un sale gamin, je l'admets, ne prenant mes vrais cours qu'à l'écart ), que l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie m'ennuie pareillement, dont seules quelques voix proches me parlent, ou « à l'international » un Adam Zagajewski ou un Cees Nooteboom, un Adonis ou un Mahmoud Darwich, une Sylviane Plath qui n'est plus de ce monde mais survit mieux que tant de prétendus intervenants du spectacle ou une Annie Dillard dont la poésie ne se donne qu'en prose, comme celle de Proust, et dix ou cent autres mais guère plus...

« Car la poésie est l'essentiel " pontifiaitt Ramuz le sédentaire terrien, sur quoi Cingria le céleste vélocipédiste ajoutait: … ça a beau être immense, comme on dit : on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue ».

Ce jeudi 22 juin. – Ma bonne amie fête ses 69 ans aujourd’hui. Notre petit séjour à Chamonix s’est achevé à merveille ce matin ; même si elle était un peu patraque hier soir, nous avons passé deux belles journées en ces lieux magnifiques, et G. et moi avons particulièrement apprécié notre virée à l’Aiguille du Midi et jusqu’à la pointe Helbronner, que mon cher beau-fils découvrait à vrai dire…

°°°

Ne plus chercher d’assentiment, de qui que ce soit. Ne se fier qu’à soi.

Il a fait ce matin une belle lumière sculptant les montagnes d’en face, aiguisant leur découpe et accentuant leur relief comme sous une loupe cristalline, que j’ai saluée avec reconnaissance en poursuivant la lecture de l’étonnante Histoire de douze heures, dont chaque page me touche au cœur. Je me lamente souvent à propos de l’effrayante dispersion d’attention et d’énergie qui s’observe sur le réseau des réseaux, et plus largement dans la dis(société) qui nous entoure, et puis c’est le miracle : un inconnu lecteur de mes Carnets de JLK qui m’envoie un livre méconnu qu’il vient de tirer de l’oubli, et cette découverte renversante d’une pensée et d’un style « vieux » d’un siècle, dans un livre écrit en captivité par un prisonnier français, dont le manuscrit fut confisqué par les Allemands et que son auteur, François Bonjean, a réécrit tout entier de mémoire en 1918. Or j’ignorais qui était cet auteur et le découvre grâce à ce David Aimé qui anime les éditions Banyan, spécialisées en littérature orientale et que j’ai retrouvé sur Facebook que d’aucuns réduisent à une poubelle. Or tout n’est-il pas poubelle aujourd’hui dans le chaos du monde, et n’est-ce pas dans ce fatras que nous avons à frayer notre infime chemin avec nos loupiotes ?

Donc nous sommes sur le départ direction l’Oberland par le Pays d’Enhaut, alors que mon vieil ami le tout jeune Maveric m’apprend à l’instant, sur Messenger, qu’il part lundi pour l’Inde et se désole de ne trouver point de Cingria dans les librairies parisiennes pour en emporter au Bengale. Avoir vingt ans en 2017 et manquer de Cingria ! Encore une grâce, caramba ! Et de m’inviter, le lascar, à lui rendre bientôt visite là-bas où il va faire ses armes de candidat à la Carrière et se mettre un peu sérieusement à l’écriture. Sacré Maveric qui m’écrivait en russe à 16 ans, sur Facebook. Sacrée poubelle !

°°°

Or ce papier, le voici : « On ouvre le livre, on lit quelques pages, et tout de suite naît cette impression qu’à chacune d’elles les mots sont essentiellement là pour prendre tout leur bonheur, sous une multiplicité d’éclats. Et tout aussi vite l’on se dit « Mais qu’est-ce que c’est ? De quoi s’agit-il ? A quoi a-t-on affaire ici ? ». D’entrée de jeu (littéralement, car les mot sont bien là pour jouer), on éprouve ce plaisir si particulier d’entrer en déroute.

Si La Fée Valse est composé de plus d’une centaine de textes, la quasi totalité parvient à se tenir sur une seule page, comme si cette seule et unique page leur suffisait comme place de jeu. Comme si cet espace relativement réduit, à ne pas dépasser (par quelques imaginaires contraintes oulipiennes), justifiait et servait d’autant mieux leur profusion et leur éclatement.

À quel genre ce livre appartient-il ? Est-ce de la prose poétique ? De petits textes en prose ? Plus intrigant encore : où donc JLK trouve-t-il ses sujets, ses motifs ? – car tous relèvent du jamais vu, le lecteur s’en avise très vite. Oui, où les trouve-t-il, cet écrivain-là ? Impossible à dire justement (sinon adieu la féerie vers laquelle pointe déjà le titre de l’ouvrage) tant la trame elle-même du recueil repose sur l’exigence d’une surprise, toute fraîche et toute neuve en ses mouvements, dans laquelle croquer – chaque fragment possédant sa saveur propre. « Maudite fantaisie ! », s’écrient d’ailleurs certains (dans le morceau intitulé Petit Nobel). La fantaisie ? « L’ennemi à abattre », poursuivent-ils. Tant pis pour ces mauvais esprits, bataille perdue : ce n’est certes pas dans La Fée Valse que pareil assassinat se laissera commettre. Ici la fantaisie n’est pas à renverser, elle est reine.

Bref, voilà un livre selon mon goût. Car aujourd’hui – et c’est l’un de mes désespoirs –, la situation de la littérature est telle que j’aime que l’on ne puisse rattacher une œuvre à aucun genre bien défini. Je suis contre les genres (même si je lis parfois des romans par un banal souci de distraction comme je regarderais une série télévisée, ce qui n’a rien à voir avec la littérature). S’écarter des genres établis, ne serait-ce pas encore la meilleure façon de ne pas reproduire les schèmes et formes convenues du passé, que perpétue le 90% des livres empilés sur les tables de libraires ? Mieux ! On fait d’une pierre deux coups : non seulement on s’écarte des chemins rebattus, mais le moyen est aussi idéal pour laisser libre cours à l’esprit d’invention. Voilà donc ce qu’on peut d’emblée poser à propos de La Fée Valse : ce livre est de ceux qui appartiennent à une essence différente, comme disent les botanistes.

« Qu’est-ce que c’est ? » Essayons tout de même d’aller un peu plus loin dans cette question. JLK (ou son narrateur) nous en fait l’aveu page 90 : « Quand j’étais môme, je voyais le monde comme ça : j’avais cassé le vitrail de la chapelle avec ma fronde et j’ai ramassé et recollé les morceaux comme ça, tout à fait comme ça, j’te dis, et c’est comme ça, depuis ce temps-là, que je le vois, le monde. » Qu’importe évidemment si la péripétie est véridique ou non. Ce qu’il vaut en revanche de noter, c’est ceci : tout l’art de JLK, en tant qu’écrivain, relève exactement du même genre d’entreprise.

Ce vitrail cassé d’un coup de fronde et dont on recolle les morceaux, c’est exactement le même vitrail qu’ambitionne d’être La Fée Valse (en quoi le livre est bien à sa place dans la nouvelle et très belle collection « métaphores » créée aux éditions de L’Aire). Le livre de JLK est ainsi fait de morceaux, et l’on peut dire à son propos ce que dit l’un des textes à propos des tableaux de Munch : « Les couleurs ne sont jamais attendues et classables, chaque cri retentit avec la sienne …»

Voilà. La Fée Valse tient du vitrail brisé et recomposé. C’est un ensemble de morceaux. Et qui dit ensemble dit aussi exigence d’harmonie. Une exigence qui, notons-le au passage, nous vient du fond des âges et des traditions. Dans le judaïsme par exemple, la kabbale n’a pas d’autre fonction : à dessein, Dieu a brisé sa création comme il l’aurait fait d’un vase, et c’est à l’homme de recoller les morceaux, de recréer le monde. C’est aussi le travail de l’artiste véritable. Ecrivain, sculpteur, compositeur, peintre… Rien d’un hasard si La Fée Valse fait parfois référence à quelques-uns des peintres préférés de l’auteur (JLK ne pratique-t-il pas l’art de l’aquarelle, du moins si j’ai bien compris ?). Surviennent donc ici et là les noms de Munch, Soutter, Valloton, Rouault, Van Gogh, Soutine…

Ce qui confirme notre sentiment : La Fée Valse est bien une histoire d’œil, un recueil composé de regards éclatés – mais pas seulement éclatés, répétons-le, puisque leur fonction est de recomposer le réel autrement, d’une façon d’autant plus lumineuse (la lumière du vitrail) qu’elle est poïétique.

On ne recompose pas non plus un vitrail sans que cela tienne de la quête. Et la quête, d’ordre fantasmagorique, est bien présente dans ce livre : ce peut être par exemple celle de la bague d’or de notre enfance, à propos de laquelle le narrateur (l’un des narrateurs car il faut y insister, La Fée Valse tient dans un bouquet de voix) déclare : « Je n’ai pas fini de lui courir après… », avec cette conséquence qui laisse toute sa place aux jeux de l’amour et du hasard : «… au jeu de la bague d’or, déjà, ce n’était jamais celle que je voulais à laquelle il fallait que je me prenne un baiser-vous-l’aurez. » Ce livre se donne comme une poursuite. Et une poursuite joueuse, le jeu avec la langue n’étant pas l’un des moindres plaisirs qui soit ici délivré au lecteur.

S’il fallait trouver un dénominateur commun à ces morceaux, on dira que le principal est précisément celui-ci : le jeu avec la langue, charnelle, vivante, orale, riche de tours et d’expressions, enracinée aussi dans son propre passé, langue française vieille d’un millénaire, et pourtant toujours à se chercher, à se réinventer au travers de quelque trouvaille (JLK est très à l’écoute de la langue qui se parle aujourd’hui). On peut gager que l’ouvrage se prête très bien à la lecture en public.

Car c’est un bouquet de voix, il faut y insister : La Fée Valse ne se contente pas de mettre en scène un seul narrateur. Non ! Multiples sont les voix qui se font ici entendre : les narrateurs sont plusieurs, tantôt masculins, tantôt féminins, tantôt singuliers, tantôt pluriels. Ce peut être « Je » mais ce peut aussi être « On », « Il », « Vous », « Nous » ou « Moi ». Qui parle ? (L’oralité tient une grande place dans ce livre). Eh bien, c’est la langue elle-même, dans sa diversité.

Une langue qui jamais ne se laisse prendre au piège d’une fermeture sur soi qui la figerait, mais qui se veut toujours en mouvement, autant qu’il est possible, à force d’explorations et d’inventivité. Ce qu’on sent là, c’est un goût de la faire fuser en expressions diverses, en tours de phrases surprenants… Reprenons la métaphore : c’est comme si l’écrivain s’amusait, page après page, à composer un bouquet à partir de fleurs choisies (les mots) dont tirer des assemblages neufs, originaux, frais, déconcertants.

On ne s’étonnera donc pas, comme il est normal devant un bouquet, que le plaisir soit non seulement verbal, musical, mais aussi visuel. Si bien que l’on va de page en page un peu comme on avancerait dans une riche galerie d’art, s’arrêtant et s’attardant devant chaque tableau pour le laisser infuser et pénétrer pleinement en soi. Que les amateurs de lectures rapides passent leur chemin !

Pour en revenir un instant à la question du genre : a-t-on jamais vu de la satire sociale dans la prose poétique (moi jamais, mais je ne sais pas tout) ? J’y vois une preuve de plus que La Fée Valse s’écarte de ce genre-là, car de la satire sociale, il y a en bien, ici ! Ainsi lorsque, en ironiques Majuscules, il est question d’un tout jeune nouveau comptable du Service Contentieux de l’Entreprise. Ou de la personne préposée aux Ressources Humaines (curieuse expression qu’on n’entendait jamais dans les années 60).

Le livre de JLK ne manque pas de moquer ainsi, par un effet de contraste, toute la distance qui sépare le monde de l’art de celui dont une certaine novlangue nous fait vainement miroiter les facettes, en dépit de son grand Vide. Passons.

Il y a un dernier point : La Fée Valse se garde d’être explicite (où serait le mystère ? quel espace serait encore réservé à la fantaisie ?). Non, ces morceaux de féerie précisément ne visent pas à épuiser ce que la langue peut dire : en tout, le livre préserve la part de l’imaginaire, et finalement de l’incompréhensible. L’auteur sait très bien cela : pas plus que le fameux « Traité uniquement réservés aux fous » du Loup des steppes de Hermann Hesse ne s’adresse à tous (Hesse a soin de nous en prévenir), La Fée Valse ne se laisse saisir par ce qu’il est convenu d’appeler le « lectorat », sorte d’entité vague composées d’amateurs de lectures faciles, digestibles à souhait, fourguées comme des plats pré-préparés pour le plus grand nombre possible. Non, La Fée Valse, on l’aura compris, est à placer au rayon des livres rares ».

Putain ce que ça fait du bien !!!

°°°

S’il y a écho, il y a possibilité de bonheur, mais ne nous en tenons pas aux retours flatteurs. Je ne serai jamais dupe du flacon ou de la publicité tapageuse, et tels sont les réseaux sociaux : de la pub et du tapage. Seules les voix sont à distinguer, j’entends : les voix personnelles.

°°°

Règle sage à méditer tous les jours : ne rien attendre de qui n’a rien à donner.

°°°

Ce vendredi 7 juillet. – C'était donc reparti pour un tour de manège et pas moyen d'y échapper: il fallait y aller, l'invitation avait été acceptée et ç'eût été malpoli et inamical de se défiler, une amie perdue de vue depuis des siècles et retrouvée m'avait proposé de participer à ce Festival de littérature alors que je m'étais promis de fuir désormais les salons et signatures et lectures et débats à tourner en rond - bravo mais sans moi, toute forme d'attroupement me terrifie et m'assomme, vive l'agora mais pas à plus de trois ou de sept ou de douze a la rigueur extrême, et la probabilité de cuire dans ce four achevait de m'accabler, mais je souriais en même temps, ma bonne nature me rappelait tant de belles surprises en pochettes, et L. s'encourageait elle aussi malgré son peu de goût partagé pour les conglomérations culturelles en touffeur caniculaire, donc c'était parti mais pian piano, tout en détours et dérogations, par l'ubac du lac, escale café glacé à Thonon-les-Bains, routes secondaires à n'en plus finir avant de rallier l'autopiste a poids lourds intempestifs où la lecture pallierait l'insupportable...

Or le meilleur aura été, du vallon de Villard à Valence, la lecture de l'épatante évocation de la rencontre de la Marylou de Kerouac, par Jean-Francois Duval, dans la dernière longue et belle chronique de son recueil intitulé Et vous, faites-vous semblant d’exister ?, où il retrouve in vivo la blonde protagoniste du roman-culte Sur la route, et, en alternance, la suite du premier roman du jeune Romand Adrien Gygax, Aux noces de nos petites vertus, très étonnant et détonnant récit des frasques festivesd'une poignée d'adorables personnages se démantibulant à cœurs et corps déliés entre un trou de Macédoine et la sublime porte d'Istanbul...

°°°

Le rêveur Duval distingue excellemment la double nature du pigeon, selon qu'il conchie votre balcon ou qu'il illustre l'indépendance libertaire d'un être picorant et indifférent aux fluctuations du cours du baril, stoïque comme Sénèque et n'en faisant qu'à son caprice sauvage. L'observation des canards incline aux mêmes conclusions philosophiques en plus fluidement gracieux, vu que le canard flotte.

Ce samedi 8 juillet. - De ricanants raseurs n'en finissent pas de conclure à la fin de tout: que ces festivals estivaux ne sont que de l'écume touristique pour babas & bobos, que la littérature et les arts ne sont plus ce qu'ils étaient, que l'hyperfestif à tout nivelé et qu'il n'y a plus qu'à tirer l'échelle.

Or dès notre arrivée dans la grande arche aux murs safran couverts de lierre des Deux-Terres, dès la première vision des chats somnolents et de la chambre d'écriture dans la lumière ocellée du sous-bois, dès l'accueil ensuite tout cordial et débonnaire de l'hôte André et de tout un joyeux essaim d'amies; dès notre montée ensuite par les escaliers et les ruelles aux éventaires couverts de livres, jusqu'à la petite esplanade couverte de toiles blanches sous lesquelles j'étais censé participer au café littéraire de midi, toute ma prévention s'est dissipée et la suite n'a été que de bons échanges jusqu'à la lecture et au souper du soir à la longue table amicale.

Il est vrai que les moins de 33 ans se comptaient sur les doigts d'une main, voire moins, dans le parterre de têtes blanches venues écouter l'Helvète de passage, mais la jeune animatrice, Catherine Pont-Humbert ne m'a pas moins gratifié d'un accueil chaleureux et compétent, fondé sur une lecture attentive de mon Enfant prodigue et me laissant improviser très librement sur ses thèmes proposés. Et ensuite, que d'aimables demandes de dédicaces flattant ma vanité naturelle et ma joie surnaturelle !

°°°

« J'écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie ». Signé Henri Michaux dans Passages.

°°°

Surtout il y a là-dedans un ton unique, une originalité de vue tout à fait rare, quelque chose de l’ahurissement walsérien et une propension sentencieuse qui rappelle parfois les formules définitives du Voyage au bout de la nuit, mais dans une tonalité souvent burlesque et sans qu’il y ait probablement de filiation directe – en tout cas pour Walser.

Le roman tient à la fois du « film » épique genre road-story, avec une narration déconstruite à la Fellini ou à la Kusturica, du conte (notamment pour le motif du double en rivalité érotique sublimant joyeusement le scabreux de la situation) et du tableau de mœurs d’une époque et d’une génération.

Ma première lecture à haute voix, sur la route de Valence à la Désirade, a passé par de véritables pics d’intensité, et ma deuxième lecture, stylo-scalpel en main, ne fait que confirmer cette première impression tout à fait saisissante.

Bref ce sera, après le deuxième roman de Quentin Mouron, Notre-Dame-de-la-Merci, le livre d’un jeune écrivain qui m’aura fait la plus forte impression, avec Les oies de l’ile Rousseau de Xochitl Borel, très au-dessus de la production, souvent talentueuse au demeurant, des auteurs romands de moins de 33 ans - et j’y reviendrai de manière bien plus détaillée à sa parution prochaine, au rang des premiers romans constituant, et c’est rarissime, une véritable découverte…

°°°

À de certains moments, il semble que la physiologie, autant que la convention sociale, poussent le jeune à rappeler au vieux ce qu’il est: à savoir un croulant bientôt bon à jeter, rares étant ceux qui échappent à cet automatisme grossier. Or il me semble qu’A. déroge à cette règle, au vu de ses courriels naturellement respectueux, mais c’est à vérifier.

°°°

Couper court à toute forme de distraction. Seul comptant l’objet. Les beaux messieurs à souliers pointus et les dames civiles – la civilité invoquée par le poète universitaire -, ne m’en imposent pas plus que les ordonnances de pharmaciens. Je suis libre et je danse – à ma façon. Modestie et bienveillance pour armure douce. Lire Dante et Dillard. Surtout : peindre en laissant la couleur monter avec le temps. Et pour aller vers le portrait : dessiner…

L’éclair de Satan tombant du ciel (on se demande de quel ciel…) est à mes yeux le parasite par excellence de la distraction au sens fort, que Pascal appelait le divertissement. Le diable disperse et défait. Diabolo de la diablerie dilatoire, apéro débilitant.

°°°

L’attention est une modulation de ce que l’on peut dire l’amour.

°°°

La pratique du mot pour un autre me semble une caractéristique de la poésie, tout au moins de la poésie qui me touche.

°°°

L’ennui avec le journalisme, et toute forme de bavardage, c’est qu’ils ne sautent jamais une phrase sur deux ni ne prennent jamais un mot pour un autre, force au contraire de la poésie.

°°°

Quelqu’un entend ce que je dis : miracle, non du tout de vanité mais d’entente avérée et de possibilité d’une île Littérature.

°°°

Malgré mes plus de 4000 « amis » sur Facebook, j’ai plus que jamais l’impression de ne communiquer vraiment qu’avec une douzaine de personnes dont un tout jeune homme depuis qu’il était puceau, un ami libraire, une sizaine de plus ou moins retraitées férues lectrices et bonnes vivantes - entre la rue de l’Ale lausannoise et les hautes Pyrénées, la Picardie et le Brabant ou les abords d’Yverdon-les Bains -, plus deux ou trois compères écrivains, à part quoi c’est la jactance de la meute et le picorage distrait, le frétillement des followers et les « j’aime » qui ne signifient rien, la solitude innombrable et le déballage des opinions et des postures, bref tout l’opposite de la communication vivante et vivifiante.

Le sommeil conseille à la nuit de se confier au rêve.

°°°

Revenir à Michaux peut s’imposer en cas d’attaque de sérieux ou d’excessives statistiques. La potion du Dr Vialatte est également recommandée à quiconque broie du noir.

°°°

°°°

On ne comprend rien à la littérature en se figurant que c’est pour faire joli ou juste pour s’évader, alors qu’elle n’est qu’invasion.

°°°

Tout à coup je me rappelle, je ne sais pourquoi, les éphèbes qui tournaient autour de Leonor Fini, dans son monastère corse, et le très bel androgyne blond représenté sur une de ses toiles et qui peignait ses fonds.

Ce mercredi 19 juillet. – Je constate que je parle très peu de nos filles dans ces carnets. Or ce n’est pas faute d’intérêt ou d’affection, tout au contraire : c’est par crainte d’épingler le papillon, de trahir sa beauté avec mes pauvres mots et d’attenter à la liberté de son vol, entre autres égards qu’inspirent le respect et la pudeur.

°°°

L'idée de Foucault, consistant à penser contre soi-même, me paraît excellente et tout a fait d'actualité ces jours.

°°°

Au début du chapitre Économie, Thoreau affirme que les vieux ne sont pas de meilleur conseil que soi-même et je trouve ça juste et bien, propre à nous libérer d'un préjugé tenace. Quand je pense aux conseils que m'ont donné les vieux, à part nos parents qui n'en donnaient guère, je me dis qu'aucun, à commencer par Dimitri qui avait des conseils à donner à tout le monde sans en suivre lui-même aucun, ne m'a été d'aucune aide par ses belles paroles, ni le pauvre Haldas ni le très vieux Robert Poulet qui m'a enjoint, lorsque je lui ai rendu visite à Marly-le-Roy, au début de 1982, de ne pas entrer dans le XXIe siècle, en clair: de ne pas faire d'enfant. Or Sophie était déjà en route, comme on dit, et je n'ai eu qu'une réponse en tête face au vieux fasciste dont je savais que la fille s'était suicidée à cause de lui: allez vous faire voir…

Je vais faire de Walden ma lecture continue de ces prochains temps. J'y entrevois la source, ou l'une des sources, de la pensée d'Annie Dillard, et j'y retrouve mon propre sentiment du monde de 7 à 7O ans, relevant d'une sorte d'anarchisme candide. Je suis seul devant la Nature, qui me parle mieux que les gens ou, plus précisément, que les institutrices et les pasteurs, etc.

Ce vendredi 21 juillet, jour de noces. - Beau temps ce matin et belle humeur, qu'on va tâcher de garder jusqu'à minuit. Grand jour pour J., dont la sœur, couturière à ses heures, refait ce matin la voilette après qu'elle a oublié hier la première au restaurant où ces dames se préparaient à l'événement.

Ce samedi 22 juillet. – L’événement familial et social d’hier serait à décrire par le détail et de bout en bout, depuis l’apparition de la mariée dans la Grand-Rue de Morges, enceinte jusqu’aux yeux et triomphante dans sa robe de mariée blanche, et ensuite la cérémonie à l’Hôtel de Ville , l’officière de l’Etat-Civil toute pétulante d’humour et non moins dignement officielle, s’inquiétant d’abord de savoir si mon petit discours annoncé aurait des connotations religieuses puis découvrant que les deux conjoints annoncés seraient à vrai dire trois avec l’enfant, et la promesse, les petites larmes, la congratulation générale et les photos de tous par tous, enfin la procession disloquée sous la pluie jusqu’à l’hôtel de charme, et les heures, jusqu’à point d’heure pour certains, passées à picorer et picoler dans la bonne humeur, sans la moindre fausse note - oui tout ça serait à décrire sous la forme d’une nouvelle affectueusement ironique ou par un épisode de série télé, mais à l’instant je suis un peu fatigué et me contente d’en sourire en tendre complicité, etc.

°°°

Spectacle désolant de l’atomisation, chacun replié sur son petit écran, tous connectés en apparence et dissociés pour l’essentiel, sans aucune curiosité réelle sauf pour le déjà vu et recuit. On consomme et on profite, on dit qu’on échange et puis quoi – et puis rien !

°°°

Rilke l’a recommandé en émiettant un biscuit de marbre dans sa tisane : « Tu dois changer ta vie ! », et c’était en mémoire du torse d’Apollon de Rodin. Mais tous les jours je m’en tiens à l’injonction de Michaux : « Le matin, quand on est abeille, pas d’histoire, faut aller butiner ». Leçon aussi du milieu : sans les siens que serait-on ? Et le chien, qu’a-t-il à dire ? Les petites filles instruites par une louve, de retour forcé en milieu protestant, dépérissent : c’est prouvé. Et cette autre leçon de ce matin : trouver le sentiment porteur. Pourtant je dirais plutôt en mon for intérieur : le noyau.