Deux films suisses récents d’une comparable qualité d’inspiration et d’expression pourraient valoir, à leurs auteurs, le même titre de poètes de cinéma : Fortuna, de Germinal Roaux, présenté hier soir en première suisse au 16e Festival International du Film et Forum international sur les Droits humains; et Le voyage de Bashô, de Richard Dindo, constituant sans doute son chef-d’œuvre à ce jour, à découvrir (?) au prochain festival de Locarno. L’occasion peut-être de préciser, en période de confusion où tout est qualifié de «poétique», ce qui dépasse ce nouveau cliché…

Qu’y a-t-il de commun entre le parcours dramatique d’une ado éthiopienne se retrouvant dans les neiges du Simplon et le voyage d’un poète japonais du XVIIe siècle au fil de quatre saisons marquant le bilan de sa vie, à part le fait que deux films sont consacrés à ces beaux personnages?

Aussitôt je dirai précisément: la beauté de ces personnes, qui implique la quête des deux réalisateurs, ou plus généralement leur regard sur la vie et sur les gens. Et plus encore: le geste artistique qui fait, de deux tranches de vie peu comparables, deux poèmes cinématographiques d’une densité, du point de vue du sens et de l’émotion, et d’une pureté, quant à l’expression, qui me semble procéder d’un même travail poétique.

L’histoire de Fortuna pourrait n’être qu’un reportage, même excellent, sur les désarrois d’une migrante. Or le deuxième long métrage de Germinal Roaux est à la fois moins et plus qu’un documentaire: c’est un poème, de même que Le voyage de Bashô de Richard Dindo est à la fois plus et moins que l'approche d’un maître japonais du haïku, sur lequel on en apprendra plus à la lecture de maints ouvrages que par l’envoûtante traversée proposée par cet autre poème de cinéma.

La poésie contre le vague, le flou, le kitsch et le toc

Parler de «poésie» aujourd’hui est délicat. D’abord parce que le genre littéraire fait un peu réserve de lettrés blêmes, moins «vendeur» tu meurs; et ensuite, à l’opposé diamétral, du fait que la chose est accommodée à toutes les sauces, entre coucher de soleil sur Instagram et bouts rimés sur Facebook, étant entendu par ailleurs qu’en chacune et chacun de nous gît un Rimbaud ou une Rimbalde en puissance, etc.

Pas plus tard qu’hier soir, j’étais censé découvrir un «chef-d’œuvre poétique» en me pointant au cinéma où se donnait Call me by your name de Luca Guadagnino, supposé renouveler le cinéma italien et promis à une flopée d’oscars, notamment pour la (brillante) prestation du charmant Timothée Chalamet, alors que je n’y aurai trouvé qu’un sympathique feuilleton very-gay-friendly, certes émouvant sur la fin mais d’une «poésie» toute conventionnelle, saturée de déjà-vu. Or trop souvent l’on assimile la poésie au sentimentalisme sucré, au vague ou au flou, et donc au kitsch, voire au toc, alors que c’est un cristal dont la fine taille requiert un métier rigoureux.

Si je parle de «poèmes de cinéma» à propos de Fortuna et du Voyage de Bashô, c’est parce que ces deux films, au scénario classique ou au dialogue bien filé, substituent une forme où l’évocation est plus importante que la narration explicative, même si l’on suit aussi bien l’histoire de Fortuna que celle du poète errant.

Germinal Roaux parle en noir et blanc, si j’ose dire, et ça compte autant, poétiquement parlant, que la modulation «musicale» de ses plans ou la distribution des lumières de chaque séquence. Lorsque Fortuna parle à l’ânesse Clochette ou à la vierge Marie seule à partager son lourd secret, lorsque l’homme qu’elle a aimé la rejette brutalement ou quand elle fuit dans la neige ou sur la route de nulle part, ce qui est dit l’est par des raccourcis que seul un poème de cinéma permet alors que le réalisateur se montre plus emprunté quand il retombe dans l’anecdote d’une descente de flics ou d’un début d’explication à caractère social.

L’émotion qui se dégage, finalement, de ce film très épuré, n’est donc pas tant lié aux circonstances particulières de cette tranche de vie de Fortuna qu’à la «musique» de son histoire tissée d’images et de visages, de brèves visions de mer démontée et d’échanges de regards ou de rares paroles.

Comme dans La mère d’Alexandre Sokourov, ou comme dans Vivre d’Akira Kurosawa, pour évoquer deux «poèmes de cinéma» de réalisateurs plus éminents, c’est la vibrante masse poétique retentissant en nous qui importe, plus que l’«histoire» de Fortuna, nous marquant cependant autant, voire plus durablement, que la lecture d’un reportage.

Quand la poésie émane de la nature créatrice

Tenant de l’élégie lyrique, du récit de voyage semé d’incantations contemplatives ou du journal de bord «en miroir», le dernier film de Richard Dindo, après son adaptation mémorable d’Homo faber de Max Frisch, «sonne» plus personnel que ses ouvrages précédents en cela que le réalisateur zurichois, auteur lui-même d’un monumental journal intime rédigé en français, arrive lui aussi à l’âge des bilans, comme le vieux poète Bashô (1644-1694), maître japonais du haïku qui s’est retiré depuis une décennie de la vie publique pour mener une vie d’errance et de méditation.

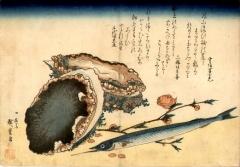

On sait ce qu’est un haïku, poème bref concentrant en trois vers une image qui oppose, sur fond de sérénité, un subit éclair fixant l’instant, par exemple: «De temps en temps / les nuages nous reposent / de tant regarder la lune», ou bien: «Devant l’éclair / sublime est celui / qui ne sait rien», ou encore: «Dans le vieil étang / une grenouille saute / un ploc dans l’eau».

Ces «minutes heureuses», ou parfois mélancoliques, lues par Bernard Verley, ponctuent un parcours où Matsuo Bashô apparaît (sous les traits de l’acteur Kawamato Hiroati) comme une sorte de moine laïc, juste pourvu de son nécessaire à dormir et écrire, et dans les pas duquel nous cheminons de rivages en monts perdus, de forêts de bambous en temples vénérables, en double symbiose avec la nature et avec la parole du poète, d’une simplicité et d’un naturel parfaits.

Il retrouvera en chemin des amis et des disciples, il se liera d’amitié profonde avec un autre pèlerin plus jeune, il regardera des enfants jouer et des courtisanes se recoiffer, il s’interrogera sur le sens de tout ça et surtout il fera de tout un poème.

«En matière d’art, notera-t-il en passant, il importe de suivre la nature créatrice, de faire de ses quatre saisons des compagnes, pour chasser le barbare, éloigner la bête». Pas un instant cependant il ne posera ou pontifiera, nous précédant sur son cheval ou s’épouillant sur sa couche d'été, rendant grâces aux fleurs ou saluant une araignée, un papillon, un femme en train de lavec des pommes de terre dans la rivière, et la lune là-haut («Rien dans ce monde / qui se compare / à la lune montante») ou l’arrivée de la neige («Matin de neige / Tout seul je mâche / du saumon séché») avant le retour du printemps et le prochain automne scellant le passage du temps non sans humour: «Année après année / le singe arbore / son masque de singe»…

Littérature filmée? Absolument pas: rien que du cinéma dans ce Voyage de Bashô, ou plus précisément de la poésie de cinéma qui fait rimer image et cadrage, et montage et sublime «bruitage» d’un automne à l’autre, jusqu’à la fin sereine et triste à la fois («Rien ne dit / dans le chant de la cigale / qu’elle est près de sa fin»), mais là encore la nature inspire le poète, et cette fois c’est Richard Dindo, prenant le relais de Bashô, qui montre la lune ronde se fondre dans la nuit…