Dans le même numéro de Libération, à la date du 18 décembre 2020, où j'avais lu l'article de Philippe Lançon sur le "A" de Louis Zukofsky, il y avait, au verso même, un entretien d'Hélène Cixous avec Frédérique Roussel (ce qui me posa de terribles problèmes de conscience car j'ai l'habitude de découper les articles de journaux pour les coller dans mon cahier bleu), à l'occasion de la parution simultanée de Lettres de fuite, volume rapportant trois ans de séminaires, de 2001 à 2004, et Ruines bien rangées, son dernier récit, où elle revient sur la ville d'Osnabrück, la ville de sa mère.

Je revenais d'une virée à Noz, où je ne vais plus si souvent car il me semble que l'endroit a perdu de sa magie. Il y a moins de livres, enfin non, ce n'est pas ça, il y en a autant, mais la masse appartient à cette sous-littérature déprimante qui me fait toujours penser que ce n'est pas le livre en soi qui est respectable. Et, une fois de plus, j'étais pratiquement bredouille. Sauf qu'en lisant l'entretien, je tombe sur ces mots de Cixous sur Osnabrück : "C'est une ville qui a un destin extraordinaire. Depuis sa création au VIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, elle a été le théâtre d'événements inouïs, en particulier le traité de Westphalie, c'est-à-dire la fondation de l'Europe, la fin d'une guerre de religion qui a fait des millions et des millions de morts." Et du coup, je réalise que je suis un crétin : à Noz, j'avais failli tout de même acheter ce livre des éditions Complexe, 1648, La Paix de Westphalie, ou la naissance de l'Europe politique moderne, par Arnaud Blin. Et je n'en avais rien fait.

Eh bien j'y suis retourné. A Noz. Le livre y était encore, vous pensez bien. J'aurai dû m'en douter, ce n'est pas la première fois que le traité de Westphalie entre dans ces pages. Le 10 janvier 2019, je chroniquais sur Les enfants du bon dieu, d'Antoine Blondin, où le personnage principal est un certain Sébastien Perrin, professeur d'histoire marqué par son séjour forcé en Allemagne. Permettez-moi de reprendre paresseusement ce que j'écrivais alors : "Marié à Sophie, "née Rostopchine ou peu s'en faut", qu'il surnomme la petite fille modèle (allusion à la Comtesse de Ségur, dont le vrai nom est Sophie Rostopchine), il mène une vie morne qui lui laisse le sentiment aigu de dépérir sur pied. A la suite de l'effondrement sur le lit nuptial d'une boule de gui (provoqué par Elina Mordoret, la bonne solitaire de l'étage du dessus glissant dans son agonie sur le carrelage de sa chambrette exiguë), il décide de contrevenir à l'ordre immuable de l'Histoire :

"Peut-être suffisait-il de faire sauter un écrou quelque part pour rouvrir les vannes de la fortune, de l'aventure, du devenir ? Puisque l'Histoire m'avait détraqué, je détraquerais l'Histoire. Les temps de l'inertie étaient révolus.Le chapitre suivant est jubilatoire : le lendemain, il assène à ses élèves une leçon d'histoire où le traité de Westphalie (1648) n'est pas signé, ce qui entraîne une cascade d'événements nouveaux, la guerre de Trente ans continue, et Perrin décide de battre le record de la guerre de Cent ans : "Pour satisfaire leur sens sportif et flatter leur amour-propre national, je décidai de m'arrêter au chiffre 101 et j'annexai d'urgence les Pays-Bas à la France, à la suite d'une campagne que j'attribuais à Turenne, plus sympathique que Condé." Assez cité. Le fait est que ce fameux traité de Westphalie ne me quitta plus, je le retrouvai chez le politologue Olivier Roy, et il confirma être comme un des noeuds du roman blondinien.

Aux approches de l'aube, je décidai que cette année-là, on ne signerait pas le traité de Westphalie, et il me sembla, en m'endormant, que le monde desserrait sa ceinture." (p. 71)

Voilà, c'est par là que ça commence, cette coïncidence avec le traité de Westphalie, qui ne conduit pas très loin finalement, mais il s'est hissé d'un seul coup au statut de motif récurrent. Désormais, je ne peux rien laisser passer qui vienne de Westphalie. Et puis, je savais qu'avec Hélène Cixous, il fallait être sur ses gardes, car elle avait déjà de nombreuses entrées ici. Je ne sais pas trop comment raconter la suite, l'ordre des événements me reste un peu confus. Alors j'ai envie de passer par la médiation d'un autre livre, que je viens de ressortir de son rayonnage, un livre où Osnabrück tient une place certaine : Une autobiographie allemande (Bourgois, 2016), fruit d'un entretien entre Hélène Cixous et Cécile Wajsbrot, que j'ai évoquée récemment ici et là.Oui, Osnabrück apparaît dès les premières lignes du livre, sous la plume de Cécile Wajsbrot :

"Certains livres attendent sur les tables des librairies, sur les étagères des bibliothèques, le moment de faire signe. Leur rayon solitaire vous atteint avec d'autant plus de force qu'il se détache de la succession des temps, devenu intemporel, singulier. J'ai lu Osnabrück quelques années après sa parution, je l'ai après d'autres livres d'Hélène Cixous alors qu'il avait été écrit avant, hors chronologie, hors temps."

Plus loin, elle écrit ceci : "Dans Hyperrêve, quelques années auparavant, se trouvait cette phrase : "Tout d'un coup, mais je ne m'en suis aperçue sur le moment, je suis passée sous le régime des derniers temps, je veux dire les ultimes, ceux qui vont venir."

Hyperrêve, un livre de 2006, dont le nom apparaissait dans la liste des livres du même auteur, au début de Ruines bien rangées, et sur lequel je percutais tout de suite : n'était-ce pas le titre même du dernier album de Marc-Antoine Mathieu, ce bédéaste qui avait ouvert ma longue série des 313 articles de 2017, avec Otto et son attracteur étrange ?

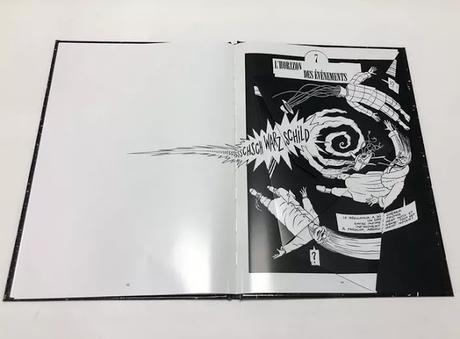

En 2017, cet article inaugurait le projet Heptalmanach, tout entier fondé sur le nombre 7. Qui semble encore bien prégnant à la parution de ce nouvel opus puisqu'il s'agit du septième tome des aventures de Julius-Corentin Acquefaques (entendez Kafka à l'envers), prisonnier des rêves, et que je lis qu'il aura fallu sept ans de réflexion à l'auteur pour le livrer au public. Et le chapitre 7 intitulé «L'Horizon des événements» met en scène les trois personnages (Julius, Hilarion Ozéclat et le professeur Ouffe, qui avaient été aspirés dans un trou noir) ressurgissant en un tourbillon infini. Cette page 44 se déplie comme un origami.

A la question d'Olivier Delcroix, "D'où est venue l'idée de concevoir un origami avec cette planche?", Marc-Antoine Mathieu répond :

«Hé bien, l'idée m'est venue de manière assez logique, répond l'auteur. Je me suis d'abord posé la question de savoir ce qui se passait au centre d'un trou noir. La réponse est qu'il s'y passe forcément autre chose! En faisant l'analogie avec la bande dessinée, médium qui par définition se développe sur deux dimensions, je me suis imaginé que mes personnages quittaient le monde de la 2D pour aller vers la 3D! Une troisième dimension pliée de plein de manières... Donc l'origami! Un origami doit être une sorte de catastrophe quantique pour les personnages de BD. Cela crée une singularité au sein de l'univers de nos héros. Au cinéma, Christopher Nolan a déjà traité de la question avec Inception ou Interstellar...»

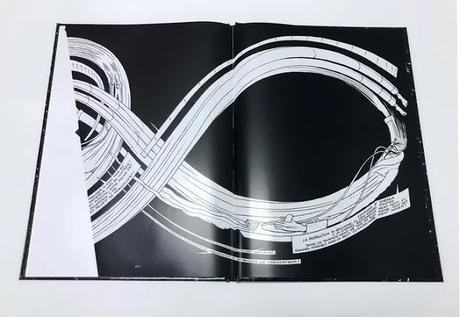

Une fois totalement dépliée, la page 44 se transforme en une double page où figure au verso un dessin en forme de huit horizontal, en fait un ruban de Möbius, symbole d'infini. Ce n'est sans doute pas un hasard si cela survient à la page 44, 4 plus 4 faisant 8.

Ceci dit, cette rencontre entre Cixous et Mathieu ne relève-t-elle pas d'une simple coïncidence fortuite ? Même si l'on tient le dessinateur pour l'un des plus brillants de son domaine, un dialogue peut-il s'installer valablement entre son oeuvre et celle, ô combien imposante, de l'écrivaine ?

Je pose la question mais je ne sais pas y répondre. Ou pas encore.

On reprendra demain.