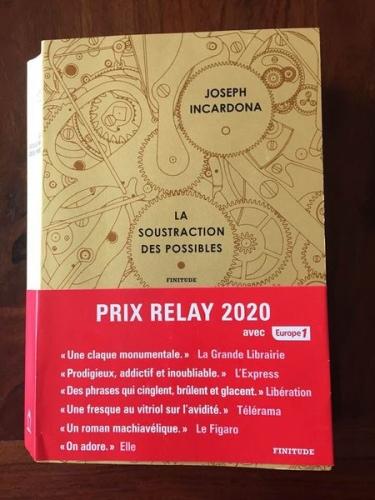

Après Joël Dicker, Quentin Mouron et quelques autres, Joseph Incardona, dans son étonnant dernier roman, La soustraction des possibles, prouve que l’on peut jouer avec les codes et stéréotypes du roman noir ou du thriller d’investigation sociale sans se détourner d’un certain héritage culturel ou littéraire romands, au point de nous faire croire qu’un mafieuse corse puisse s’enticher follement des romans de Ramuz, entre autres intuitions prometteuses…De prime apparence déjà, avec sa «couve» somptueuse, comme dorée à la feuilles, l’image de celle-ci qui évoque les rouages d’une horloge symbolisant à la fois la Suisse ou quelque Mécanisme mondial, et son bandeau publicitaire rouge vif annonçant le Prix Relay 2020 non sans aligner une dizaine d'extraits de critiques, tous dithyrambiques, le dernier roman de l’auteur italo-genevois Joseph Incardona semble jouer gagnant d’avance, pour ainsi dire «incontournable» sinon win-win... Cependant, peu enclin à saliver aux sollicitations pavloviennes des médias, j’aurai tout de même hésité, l’autre jour, avant de faire l’acquisition du présumé chef-d’œuvre de cet auteur romand plus ou moins atypique dont j’avais entendu parler moult fois sans lire une ligne de lui jusque-là, peut-être pour l’avoir «classé polar» à un moment où le genre en question me semblait de plus en plus convenu et d’écriture souvent moyenne voire médiocre, surtout en nos régions… À l’inverse, il y a des années que je me défie, tout autant, de ce qu’on a appelé «l’âme romande» dans notre paroisse littéraire bien grave, avec sa foison de romans pétris d’intériorité conflictuelle et frottés de spiritualité vague; et c’est avec reconnaissance, en tant que chroniqueur littéraire, que j’aurai salué, dès les années 2000, l’apparition de nouveaux auteurs à dégaine d’«électrons libres» , tels un Marius Daniel Popescu ou un Quentin Mouron, ou de formes narratives plus dynamiques, comme l’a illustré L’Amour nègre d’un Jean-Michel Olivier, avant l’apparition «phénoménale» d’un Joël Dicker que d’aucuns s’obstinent à regarder de haut, comme ils dédaignent le talent de conteur d’un Metin Arditi, etc. «En présence de la réalité»… À la fin des année 70, l’éditeur Vladimir Dimitrijevic publia, dans La Gazette de Lausanne, une tribune libre dans laquelle il déplorait que la littérature romande ne comptât pas l’ombre d’un Zola, reprochant en somme à nos écrivains de ne pas rendre suffisamment compte de la réalité sociale de ce pays, à tous les étages de la société, alors même que beaucoup d’entre eux se prétendaient «engagés» ou soucieux de «problèmes sociaux».Or, en dépit de l’exagération du constat, faisant peu de cas de certaines œuvres (notamment féminines) qui parlaient bel et bien de la société, de ses conflits externes et de ses tensions internes, il y avait du vrai dans cette observation qu’on peut d’ailleurs rapporter à la littérature helvétique dans son ensemble, jusque dans ses zones les plus urbanisées – un Hugo Loetscher, à Zurich, me fit d’ailleurs une remarque analogue.Cela pour dire quoi ? Que c’est bel et bien, ici et là, par le roman policier, en Suisse allemande avec un Dürrenmatt ou un Glauser, et en Suisse romande, beaucoup plus récemment, avec un Marc Voltenauer et un Nicolas Feuz – tout au moins dans leurs premiers ouvrages -, qu’un début de réalisme social, modulé par des personnages et des situations significatives, a esquissé le portrait de telle ou telle partie de notre société. C’est aussi l’un des mérites de La soustraction des possibles de Joseph Incardona, s’agissant du milieu genevois des affaires et des banques, non tant dans un reportage rigoureusement fouillé que dans une histoire d’amour à la fois conventionnelle en apparence (le feuilleton) et complexe (comme entre les lignes, l’essai pénétrant sur les motivations humaines gouvernées par l’argent), aux personnages très bien dessinés et à la dramaturgie puissamment orchestrée.

Après Joël Dicker, Quentin Mouron et quelques autres, Joseph Incardona, dans son étonnant dernier roman, La soustraction des possibles, prouve que l’on peut jouer avec les codes et stéréotypes du roman noir ou du thriller d’investigation sociale sans se détourner d’un certain héritage culturel ou littéraire romands, au point de nous faire croire qu’un mafieuse corse puisse s’enticher follement des romans de Ramuz, entre autres intuitions prometteuses…De prime apparence déjà, avec sa «couve» somptueuse, comme dorée à la feuilles, l’image de celle-ci qui évoque les rouages d’une horloge symbolisant à la fois la Suisse ou quelque Mécanisme mondial, et son bandeau publicitaire rouge vif annonçant le Prix Relay 2020 non sans aligner une dizaine d'extraits de critiques, tous dithyrambiques, le dernier roman de l’auteur italo-genevois Joseph Incardona semble jouer gagnant d’avance, pour ainsi dire «incontournable» sinon win-win... Cependant, peu enclin à saliver aux sollicitations pavloviennes des médias, j’aurai tout de même hésité, l’autre jour, avant de faire l’acquisition du présumé chef-d’œuvre de cet auteur romand plus ou moins atypique dont j’avais entendu parler moult fois sans lire une ligne de lui jusque-là, peut-être pour l’avoir «classé polar» à un moment où le genre en question me semblait de plus en plus convenu et d’écriture souvent moyenne voire médiocre, surtout en nos régions… À l’inverse, il y a des années que je me défie, tout autant, de ce qu’on a appelé «l’âme romande» dans notre paroisse littéraire bien grave, avec sa foison de romans pétris d’intériorité conflictuelle et frottés de spiritualité vague; et c’est avec reconnaissance, en tant que chroniqueur littéraire, que j’aurai salué, dès les années 2000, l’apparition de nouveaux auteurs à dégaine d’«électrons libres» , tels un Marius Daniel Popescu ou un Quentin Mouron, ou de formes narratives plus dynamiques, comme l’a illustré L’Amour nègre d’un Jean-Michel Olivier, avant l’apparition «phénoménale» d’un Joël Dicker que d’aucuns s’obstinent à regarder de haut, comme ils dédaignent le talent de conteur d’un Metin Arditi, etc. «En présence de la réalité»… À la fin des année 70, l’éditeur Vladimir Dimitrijevic publia, dans La Gazette de Lausanne, une tribune libre dans laquelle il déplorait que la littérature romande ne comptât pas l’ombre d’un Zola, reprochant en somme à nos écrivains de ne pas rendre suffisamment compte de la réalité sociale de ce pays, à tous les étages de la société, alors même que beaucoup d’entre eux se prétendaient «engagés» ou soucieux de «problèmes sociaux».Or, en dépit de l’exagération du constat, faisant peu de cas de certaines œuvres (notamment féminines) qui parlaient bel et bien de la société, de ses conflits externes et de ses tensions internes, il y avait du vrai dans cette observation qu’on peut d’ailleurs rapporter à la littérature helvétique dans son ensemble, jusque dans ses zones les plus urbanisées – un Hugo Loetscher, à Zurich, me fit d’ailleurs une remarque analogue.Cela pour dire quoi ? Que c’est bel et bien, ici et là, par le roman policier, en Suisse allemande avec un Dürrenmatt ou un Glauser, et en Suisse romande, beaucoup plus récemment, avec un Marc Voltenauer et un Nicolas Feuz – tout au moins dans leurs premiers ouvrages -, qu’un début de réalisme social, modulé par des personnages et des situations significatives, a esquissé le portrait de telle ou telle partie de notre société. C’est aussi l’un des mérites de La soustraction des possibles de Joseph Incardona, s’agissant du milieu genevois des affaires et des banques, non tant dans un reportage rigoureusement fouillé que dans une histoire d’amour à la fois conventionnelle en apparence (le feuilleton) et complexe (comme entre les lignes, l’essai pénétrant sur les motivations humaines gouvernées par l’argent), aux personnages très bien dessinés et à la dramaturgie puissamment orchestrée. Première surprise : c’est à Charles-Ferdinand Ramuz que l’auteur emprunte l’un de ses exergues : « Comme tout est clair pourtant, quand on consent à se mettre en présence de la réalité». Et c’est dans la clarté d’une sorte d’immanence hyperréaliste que nous voyons surgir, raquette en main, le prof de tennis trentenaire Aldo Bianchi, secundo italo-suisse comme l’auteur, Rastignac de modeste extraction qui, d’abord gigolo de la femme, prénommée Odile et en début de retour d’âge, d’un homme d’affaires du nom de René Langlois, lancé dans la commercialisation des OGM (nous sommes en 1989 et le bloc de l’Est va bientôt «intéresser» les banques suisses), pour s’allier ensuite à la non moins ambitieuse Svetlana, transfuge tchèque occupant un haut rang à l’UBS de Genève, pour une passion amoureuse de «pirates» à la Bonnie & Clyde, ou Sailor et Lula, en plus touchants.Bien campés physiquement et psychologiquement, les personnages du roman se déplacent sur des territoires et dans des décors qui font l’objet de véritables «tours du propriétaire», avec foison de détails, que ce soit pour décrire les origines du parc des Eaux-Vives devenu haut-lieu de tennis (avec une digression sur la fondation du tunnel du Gothard et le rôle particulier d’un Louis Favre en capitaliste cynique), les belles demeures de Cologny et les souterrains de l’UBS, tel club libertin ou telle prison lyonnaise aux mœurs infernales, tel alpage corse où un parrain de la mafia locale trait sa chèvre auprès d’une enfant handicapée, ou tel salon des Port-Francs de Genève où transitent les chefs-d’oeuvre de la peinture, dont une représentation du Grammont par Ferdinand Hodler - le même que j’entrevois de ma fenêtre à l’instant de rédiger ces lignes, etc. Entre réalité et fantasmes, kitsch et poésie En invoquant la «réalité», Ramuz n’en appelait pas à une littérature de reportage ou de témoignage au premier degré, réservée au journalisme, à l’essai ou à ce qu’on appelé plus récemment les «récits de vie». Ramuz n’était pas le Zola désiré de Dimitrijevic, mais un poète du réel et du tragique entré en littérature avec un petit roman déchirant, intitulé Aline, qui n’a pas fait le «buzz» à l’époque mais reste un modèle de probité « poétique », comme le dit d’ailleurs Joseph Incardona à sa façon.Celui-ci, issu de milieu modeste comme une Janine Massard ou une Mireille Kuttel (Piémontaise d’origine dont il faudrait redécouvrir les romans) est un «secundo» ritalo-suisse de la génération d’après 68 (il est né le lendemain, en 69) dont la culture personnelle, littéraire ou philosophique est très mélangée et peu académique. Je ne le connais à vrai dire que par son dernier livre, mais celui-ci en dit long, entre les lignes, et par la voix même de l’auteur qui se pointe au coin de pages comme le malicieux Hitchcok à l’écran…Or que nous montre ce bon Joseph de la réalité suisse «au-dessus de tout soupçon» de notre ami Jean Ziegler ? Rien que nous ne sachions déjà plus ou moins après une flopée de « reportages », précisément, mais sa façon de jouer d’effets de réel, pas loin des procédés d’un Michel Houellebecq, et de rallier le drapeau noir du « mauvais genre » littéraire, constitue sa base logistico-esthétique, avec la vigueur et le savoir d’un grand «pro» qui sait, par ailleurs, ce qui distingue un Ramuz d’un critique de gauche style Niklaus Meienberg, ou un Balzac d’un auteur de polars à la Marc Voltenauer ou à la Nicola Feuz.S’il joue le jeu du genre, Incardona vise plus haut, comme son protagoniste croit «voir grand» en s’imaginant plein aux as et donc tout-puissant. Mais Joseph sait d’avance que son Aldo va se casser la gueule, et de même le feuilleton parfaitement agencé qu’il nous balance n’est-il qu’un moyen de nous dire autre chose, par quoi il rejoint en somme un Georges Halas pointant le «meurtre sous les géraniums», le Ramuz génial de Circonstances de la vie ou de La vie de Samuel Belet, voire le Dürrenmatt de La Promesse «relu » par Sean Penn… Tout cela qui semble très loin du Cercle littéraire lausannois ou de la Société de lecture genevoise, mais qui ressortit néanmoins, «quelque part». à la littérature… L’Avenir étant dans la bonté humaine… Dernier cadeau de la nuit, hier soir, cueilli dans le recueil récemment paru du poète italo-genevois Vince Fasciani : « Je fais partie d’une lignée de gens de peu / qui se sont frayé un passage à travers la bonté ». Tout à fait valable, au fond, pour le sieur Incardona, disciple de Carver et de Tchekhov sous ses airs de mec à la coule.La story visible de La soustraction des possibles passe donc par les péripéties violentes, et répétitives à vomir, des séries actuelles les plus addictives, avec intervention de caïds atroces, exécutions sommaires et révérence finale des ordures manucurées de la BSG qui s’en tirent comme les fossoyeurs de Swissair & Co à parachutes dorés.Effet de réel, page 161, avec la liste (incomplète) des crimes imputables à une banque que nous ne nommerons pas (le sigle UBS n’est connu que de la rédaction), entre comptes en déshérence (1995) et condamnation de la banque en question pour blanchiment aggravé de fraude fiscale (2019), avec une quinzaine d’autres scandales, et ne vous demandez pas si la réalité dépasse la fiction : cette réalité-là n’est qu’un fiction, la vraie réalité du roman relevant des affects et de la bonté possible.En bonus sous le feuilleton : une espèce de poème râpeux genre Tom Waits, avec l’accent d’un sale gamin des Pâquis. Vous avez dit chef-d’œuvre ? Pas encore. Trop de trucs encore et de tics, comme Balzac ou Simenon avant leurs contributions respectives majeures à la «comédie humaine». Mais la pâte est toute bonne, et la papatte de l’écrivain est d’un vrai dur, surtout dur à la tâche et la passion d’un pur.Joseph Incardona. La soustraction des possibles. Finitude, 2020.

Première surprise : c’est à Charles-Ferdinand Ramuz que l’auteur emprunte l’un de ses exergues : « Comme tout est clair pourtant, quand on consent à se mettre en présence de la réalité». Et c’est dans la clarté d’une sorte d’immanence hyperréaliste que nous voyons surgir, raquette en main, le prof de tennis trentenaire Aldo Bianchi, secundo italo-suisse comme l’auteur, Rastignac de modeste extraction qui, d’abord gigolo de la femme, prénommée Odile et en début de retour d’âge, d’un homme d’affaires du nom de René Langlois, lancé dans la commercialisation des OGM (nous sommes en 1989 et le bloc de l’Est va bientôt «intéresser» les banques suisses), pour s’allier ensuite à la non moins ambitieuse Svetlana, transfuge tchèque occupant un haut rang à l’UBS de Genève, pour une passion amoureuse de «pirates» à la Bonnie & Clyde, ou Sailor et Lula, en plus touchants.Bien campés physiquement et psychologiquement, les personnages du roman se déplacent sur des territoires et dans des décors qui font l’objet de véritables «tours du propriétaire», avec foison de détails, que ce soit pour décrire les origines du parc des Eaux-Vives devenu haut-lieu de tennis (avec une digression sur la fondation du tunnel du Gothard et le rôle particulier d’un Louis Favre en capitaliste cynique), les belles demeures de Cologny et les souterrains de l’UBS, tel club libertin ou telle prison lyonnaise aux mœurs infernales, tel alpage corse où un parrain de la mafia locale trait sa chèvre auprès d’une enfant handicapée, ou tel salon des Port-Francs de Genève où transitent les chefs-d’oeuvre de la peinture, dont une représentation du Grammont par Ferdinand Hodler - le même que j’entrevois de ma fenêtre à l’instant de rédiger ces lignes, etc. Entre réalité et fantasmes, kitsch et poésie En invoquant la «réalité», Ramuz n’en appelait pas à une littérature de reportage ou de témoignage au premier degré, réservée au journalisme, à l’essai ou à ce qu’on appelé plus récemment les «récits de vie». Ramuz n’était pas le Zola désiré de Dimitrijevic, mais un poète du réel et du tragique entré en littérature avec un petit roman déchirant, intitulé Aline, qui n’a pas fait le «buzz» à l’époque mais reste un modèle de probité « poétique », comme le dit d’ailleurs Joseph Incardona à sa façon.Celui-ci, issu de milieu modeste comme une Janine Massard ou une Mireille Kuttel (Piémontaise d’origine dont il faudrait redécouvrir les romans) est un «secundo» ritalo-suisse de la génération d’après 68 (il est né le lendemain, en 69) dont la culture personnelle, littéraire ou philosophique est très mélangée et peu académique. Je ne le connais à vrai dire que par son dernier livre, mais celui-ci en dit long, entre les lignes, et par la voix même de l’auteur qui se pointe au coin de pages comme le malicieux Hitchcok à l’écran…Or que nous montre ce bon Joseph de la réalité suisse «au-dessus de tout soupçon» de notre ami Jean Ziegler ? Rien que nous ne sachions déjà plus ou moins après une flopée de « reportages », précisément, mais sa façon de jouer d’effets de réel, pas loin des procédés d’un Michel Houellebecq, et de rallier le drapeau noir du « mauvais genre » littéraire, constitue sa base logistico-esthétique, avec la vigueur et le savoir d’un grand «pro» qui sait, par ailleurs, ce qui distingue un Ramuz d’un critique de gauche style Niklaus Meienberg, ou un Balzac d’un auteur de polars à la Marc Voltenauer ou à la Nicola Feuz.S’il joue le jeu du genre, Incardona vise plus haut, comme son protagoniste croit «voir grand» en s’imaginant plein aux as et donc tout-puissant. Mais Joseph sait d’avance que son Aldo va se casser la gueule, et de même le feuilleton parfaitement agencé qu’il nous balance n’est-il qu’un moyen de nous dire autre chose, par quoi il rejoint en somme un Georges Halas pointant le «meurtre sous les géraniums», le Ramuz génial de Circonstances de la vie ou de La vie de Samuel Belet, voire le Dürrenmatt de La Promesse «relu » par Sean Penn… Tout cela qui semble très loin du Cercle littéraire lausannois ou de la Société de lecture genevoise, mais qui ressortit néanmoins, «quelque part». à la littérature… L’Avenir étant dans la bonté humaine… Dernier cadeau de la nuit, hier soir, cueilli dans le recueil récemment paru du poète italo-genevois Vince Fasciani : « Je fais partie d’une lignée de gens de peu / qui se sont frayé un passage à travers la bonté ». Tout à fait valable, au fond, pour le sieur Incardona, disciple de Carver et de Tchekhov sous ses airs de mec à la coule.La story visible de La soustraction des possibles passe donc par les péripéties violentes, et répétitives à vomir, des séries actuelles les plus addictives, avec intervention de caïds atroces, exécutions sommaires et révérence finale des ordures manucurées de la BSG qui s’en tirent comme les fossoyeurs de Swissair & Co à parachutes dorés.Effet de réel, page 161, avec la liste (incomplète) des crimes imputables à une banque que nous ne nommerons pas (le sigle UBS n’est connu que de la rédaction), entre comptes en déshérence (1995) et condamnation de la banque en question pour blanchiment aggravé de fraude fiscale (2019), avec une quinzaine d’autres scandales, et ne vous demandez pas si la réalité dépasse la fiction : cette réalité-là n’est qu’un fiction, la vraie réalité du roman relevant des affects et de la bonté possible.En bonus sous le feuilleton : une espèce de poème râpeux genre Tom Waits, avec l’accent d’un sale gamin des Pâquis. Vous avez dit chef-d’œuvre ? Pas encore. Trop de trucs encore et de tics, comme Balzac ou Simenon avant leurs contributions respectives majeures à la «comédie humaine». Mais la pâte est toute bonne, et la papatte de l’écrivain est d’un vrai dur, surtout dur à la tâche et la passion d’un pur.Joseph Incardona. La soustraction des possibles. Finitude, 2020.