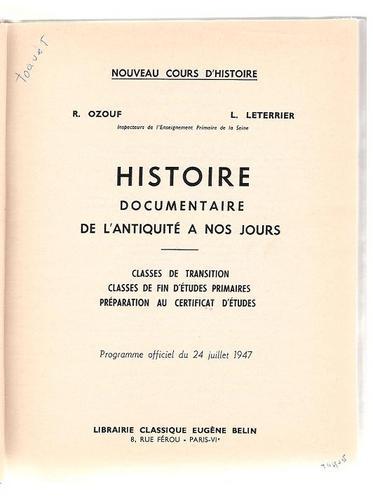

En farfouillant dans la

réserve, j’ai retrouvé quelques anciens manuels d’histoire. Le plus vieux de tous est celui-ci :

Quelques observations :

-la rue Férou, où sont encore sises les éditions Belin, est l’une des plus belles de

Paris. Elle va de la place saint-Sulpice aux jardins du Luxembourg, ce qui diminue un peu son mérite. Mais elle se montre précisément très modeste dans un tel voisinage : courte, étroite et

vide de tout monument historique, elle n’offre rien que ses pavés, ses murs blancs et un calme propice aux rêves.

-un seul élève a laissé son nom sur le manuel (on peut d’ailleurs le lire en haut à gauche de la page de garde) : il s’agit d’un certain Alain Toquet, qui doit avoir dans les 54 ans

aujourd’hui. Alain, si tu nous lis…

-conforme au « programme officiel du 24 juillet 1947 », ce manuel a été imprimé en… décembre 1967. Vingt ans sans changement de programme !

-je ne savais pas ce qu’étaient les « classes de transition », ni les

« classes de fin d’études primaires ». Pour le savoir, j’ai fait une recherche dont voici le résultat.

Il faut commencer par un petit flachebaque. Depuis l’époque de Jules Ferry et la proclamation du principe de l’enseignement gratuit et obligatoire de tous les jeunes Français, le système scolaire

était divisé dans notre pays en deux filières. Les enfants des milieux populaires étaient accueillis dans des classes primaires élémentaires de 6 à 13 ans ; c’est à la fin de ce cycle qu’ils

passaient le certificat d’études. Les mieux doués pouvaient poursuivre leur scolarité dans des écoles primaires supérieures. Seul un nombre très restreint de méritocrates boursiers s’infiltraient

dans l’autre filière, celle que fréquentaient les enfants de la bourgeoisie et des classes moyennes aisées en plein développement. C’étaient les collèges et les lycées, précédés par des classes

élémentaires, connues sous le nom de « petit lycée », où l’on apprenait le latin dès l’âge de 9 ans. L’objectif de ceux qui suivaient ce cursus était l’obtention du

baccalauréat.

Au fil des ans, de multiples réformes rapprochèrent les deux filières. En 1941, collèges

et classes primaires supérieures étaient fusionnées –le lycée conservant encore son caractère distinct. Le certificat d’études primaires ne s’adressait plus dès lors qu’à la minorité d’élèves qui

n’était pas rentrée au collège. Cependant cette minorité représentait encore dans les années 50 quelques centaines de milliers d’écoliers, qui continuaient de passer leur certif’ au terme d’une

année en classe de fin d’études primaires (nous y voilà). L’examen, concentré sur une seule journée, comportait de nombreuses épreuves : rédaction (10 points), orthographe (20

points) et lecture (5 points) ; mathématiques (20 points) et calcul mental (5 points) ; sciences et histoire-géographie (chacune sur 10 points) ; dessin, travaux manuels ou couture

(10 points) ; chant ou récitation (5 points). L'écriture était évaluée sur 5 points.

En 1959, la scolarisation (déjà étendue par le Front populaire) devint obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. C’est à partir de cette période que le certificat d’études disparut graduellement. Les

collèges d’enseignement secondaires (CES) furent créés quatre ans plus tard pour faire face à cet allongement de la durée de la scolarité et donc du nombre d’élèves. Tous les écoliers de 11 à 14

ans étaient désormais accueillis dans un même établissement, selon le principe de la sectorisation. Cependant les CES étaient organisés en filières, qui perpétuaient l’ancienne dichotomie classes

primaires / classes de lycée. Les élèves de type I étudiaient de la sixième à la troisième dans les lycées et devaient tout naturellement passer en

seconde de lycée. Les élèves de type II étudiaient de la sixième à la troisième dans les collèges,

passaient le BEPC (qui tendait de plus en plus à remplacer le certif’) puis s’orientaient dans des structures d’enseignement plus courtes, comme les collèges techniques, pour y préparer un CAP ou

un BEP ou les lycées techniques. Les élèves de type III, souvent en difficulté, étaient regroupés en classes de transition et poursuivaient généralement leurs études après une cinquième en

collèges techniques pour y préparer un CAP. Il existait des passerelles pour passer du type I au type II ou du type II au type III, mais je pense qu’elles ne devaient pas être bondées. C’est

seulement en 1975, avec la loi Haby instituant le collège unique, que les « filières » disparurent –si on excepte toutefois les SEGPA, qui me paraissent les héritières directes des

classes « de type III » (pour ne pas dire du troisième type). Les « maîtres » des classes de transition étaient d’ailleurs des instituteurs spécialisés, tout comme aujourd’hui

les enseignants en SEGPA.

De ce qui précède, il ressort que les classes de fin d’études primaires, et plus encore les classes de transition, accueillaient essentiellement des élèves ayant montré peu de disposition pour

l’étude –ceux qui avaient un niveau minimal passaient au collège, comme appartenant au « type I » ou au « type II ».

Les classes de transition (qui n’ont existé que de 1963 à 1975) semblent avoir été au centre d’un débat particulièrement intéressant. On y envoyait, pour reprendre les termes des instructions officielles (15 juillet 1963), des élèves « qui, pour des raisons diverses, souffraient d’un retard scolaire sans pour autant relever des classes de perfectionnement » (destinées aux déficients intellectuels) ; des éléments « sous-instruits et néanmoins doués et d’autres élèves dont certaines aptitudes (mémoire, attention) sont, parfois provisoirement, de niveau médiocre. » Or, ces écoliers en situation d’échec précoce, on souhaitait en même temps, par souci démocratique, les scolariser aussi longtemps que les autres et leur faire acquérir un corpus de connaissances indispensables. Pour s’acquitter de cette mission difficile, on invita officiellement les enseignants de ces classes à y appliquer les théories pédagogiques les plus modernes : ils ne devaient pas hésiter à y pratiquer des expérimentations audacieuses. On lit ainsi dans la source déjà citée : « L’individualisation des tâches devra être opérée le plus fréquemment possible. A défaut on devra constituer dans la classe des groupes de travail en tenant compte des niveaux différents de connaissances et des différences d’aptitude, groupes qui ne doivent pas être rigides d’ailleurs ; tel enfant peut être dans le groupe des ‘forts’ en orthographe, dans celui des ‘faibles’ en calcul. Si le maître est informé des techniques modernes d’enseignement, s’il a pu se procurer des fiches de travail, s’il sait les utiliser, il aura réuni des éléments pédagogiques susceptibles de lui apporter d’excellents résultats. Une éducation des élèves sera recherchée quant à l’organisation de leur propre calendrier du travail ; on les habituera progressivement et avec prudence à répartir leur travail sur plusieurs journées. » Différenciation et travail à la carte, autonomie des élèves (notamment à travers l’utilisation de fiches limitant le rôle de l’enseignant à la distribution des consignes et de la correction), travail en petit groupe, gestion par chacun de son agenda : avec ce type de pédagogie, on s’éloignait on ne peut plus du cours magistral et du par-cœur encore largement pratiqué dans la plupart des classes « normales ». Un autre objectif des classes de transition était le décloisonnement des tâches intellectuelles et manuelles, au travers notamment des « activités d’éveil » (on laisse le champ libre à la spontanéité créatrice de l’enfant, sous la surveillance discrète de l’adulte). On comprend que les disciples de Célestin Freinet se soient alors beaucoup dépensés pour promouvoir les techniques de leur maître à penser dans ce cadre.

Le 18 septembre 1964, une circulaire précisait les instructions officielles en matière

méthodologique. On y lisait notamment : « On se règlera sur l’intérêt immédiat et la capacité d’attention spontanée des enfants » ; et un peu plus loin, à propos de

l’apprentissage de repères tels que les grandes dates historiques : « l’exercice répété journellement assurera leur enregistrement. On abandonnera par contre le système traditionnel des

leçons à apprendre à la maison ». MM. Ozouf et Leterrier, auteurs du manuel d’histoire qui est à l’origine de cet article, ont manifestement fait de leur mieux pour s’adapter aux spécificités du

« type III ». Ils écrivent en effet dans leur introduction : « Par son caractère essentiellement documentaire (…), par l’appel constant, à la fin de chaque chapitre, à

l’activité personnelle des élèves (…), [notre livre] est entièrement dans l’esprit des nouvelles ‘classes de transition’. » Les propositions de travaux personnels qui concluent chaque

chapitre suggèrent « un grand nombre de recherches à la portée des élèves, en particulier dans le domaine de l’histoire locale, favorisant ainsi, dans la mesure du possible, l’application

des méthodes actives dans cet enseignement. » L’abondance annoncée des lectures documentaires et des illustrations devait elle aussi stimuler l’imagination et l’intelligence des élèves. Je

fournirai dans le billet suivant de ce blog un exemple de leçon tiré du manuel en question. Vous pourrez ainsi vous rendre compte que les efforts accomplis pour rendre la matière attrayante sont

encore, en réalité, bien timides.

Il y avait peut-être une once de cynisme chez ceux qui délivrèrent des consignes aussi favorables à la modernité : sur les cancres, on ne craignait aucunement de faire des essais

risqués ; au point où ils en étaient… Du reste, les sociologues marxisants des années 60 et 70 se déchaînèrent contre ces dispositifs. Dans leur ouvrage L’école capitaliste en France (1971), Christian Baudelot et Roger Establet posent en principe que les classes de transition sont des filières-rebut, des

« écoles de pauvres ». Par l’intermédiaire de prétendues « méthodes actives » ou « non-directives », « on s’ingénie à [y] faire travailler les élèves le moins

possible » et à les « infantiliser » en leur distribuant une culture au rabais, afin de mieux les préparer à se soumettre à une bourgeoisie passée, elle, par un enseignement aux

méthodes beaucoup plus classiques. Plus libres dans leurs classes, les élèves n’en sont pas moins formatés pour devenir les futurs OS du capitalisme contemporain. Kristine Wagner et René Warck

écrivent quant à eux, dans Les déshérités de l’école (1973, ouvrage spécifiquement consacré aux classes de transition) : « Quant aux maîtres eux-mêmes, déjà enclins par leur formation antérieure à ne penser les problèmes de l'école que dans l'horizon de l'école et fortement

poussés par leur formation complémentaire à "pédagogiser" plus encore, ils sont les agents d'autant plus efficaces de l'idéologie que tout les invite à ne considérer leurs élèves que sous l’angle

de la "sollicitude" qu'on doit aux laissés pour compte. Ils ne sont pas les fourriers volontaires et conscients de l'idéologie bourgeoise, mais les dupes de la dernière ruse inventée par le

système : leur donner l'apparence du champ libre, ouvert à des expériences novatrices, quand ce champ n'est que l'effet ultime, le dernier terme de la séparation scolaire ». Les enseignants

pédagogues étaient donc, selon ces critiques, des complices objectifs d’un système oppressif qu’il ne fallait aucunement prétendre améliorer par des innovations d’ordre technique mais

révolutionner de fond en comble.

En 1975, la loi Haby institue le collège unique. C’en est fini des classes de transition –les résultats obtenus n’ayant manifestement pas plaidé en faveur de leur maintien. (Il faut cependant

relever que certains dispositifs proches, tels que les « Classes pré-professionnelles de niveau », perdurent jusqu’au début des années 90.) Tous les élèves seront désormais scolarisés

dans les mêmes établissements et dans les mêmes filières, jusqu’à l’âge de 15 ans. Quelles méthodes retenir pour ce nouveau tronc commun ? Celles, si peu convaincantes, qui furent

expérimentées dans les classes de transition, ou celles, si solides mais si décourageantes pour une minorité croissante d’élèves, que l’on avait continué d’appliquer dans les classes

normales ?

Pour disposer d’un premier élément de réponse, il suffit de se rappeler que les Zones d’éducation prioritaire sont créées par une circulaire de juillet 1981. Il faudrait beaucoup de mauvaise foi

pour présenter cette initiative politique comme la réintroduction subreptice de filières dans un système scolaire unifié depuis à peine six ans. Mais l’idée que la pédagogie suivie dans les

écoles de ZEP devait être adaptée à la spécificité de son public s’est d’emblée fait jour : les instances en appelèrent en effet dès 1981 « à la mobilisation et à l’initiative

des acteurs et équipes ‘de terrain’ plutôt que de leur fixer des orientations de travail, dans une démarche inédite jusque là en France en matière de politique éducative, (…) démarche qui posait

le niveau local comme l’unité la plus pertinente de traitement des difficultés scolaires, et d’élaboration de projets éducatifs adaptés à ces difficultés. » (Source)

Je laisse le lecteur conclure comme il le souhaite.