(Lectures du monde, 2020-2022) TERESA. – Notre femme de ménage occasionnelle (un lundi tous les quinze jours) , en voie de se faire opérer bientôt, a dû subir un test de dépistage du coronavirus lors de son passage récent au CHUV, et je m’attends à la même mesure prochaine, mais elle réagit avec le même fatalisme débonnaire que moi, affirmant qu’il ne faut pas dramatiser et que les occasions d’«attraper la mort» ne dépendent pas que des chauve-souris chinoises.Or je me rappelle, devant la pandémie psychologique actuelle, tous les écrits et les films qui ont plus ou moins fasciné les foules de ces deux derniers siècles sur d’analogues canevas catastrophistes – apprenant à l’instant que Contamination de Soderbergh revient en lice aux States où Donald Trump ne semble pas encore éternuer.Et puis quoi ? Et puis rien, à cela près que l’aspirateur de Teresa reste, aux yeux du chien Snoopy, le sujet d’effroi principal de cette matinée au ciel agréablement ennuagé d’un 2 mars où se fête saint Jacob « dans nos pays où les pies commencent leurs nids »... HYGIÉNISME JUVÉNILE. – Le 9 avril 1922, donc il y a un peu moins d’un siècle de cela, le jeune Julien Green, évoquant le carnage de la Grande Guerre, regrette le fait que le « merveilleux carnage » n’ait pas extirpé la médiocrité de notre civilisation, et plus particulièrement la laideur des vieillards, « Que faire ? », se demande-t-il posément. « Le mieux serait de hâter la fin de notre race, de prêcher le suicide de tous ceux qui ne sont pas beaux pour laisser le champ libre à de meilleurs éléments.Et d’en rajouter une nouvelle couche le 11 avril : «Elle est singulière, cette idée que nous devons respecter la vieillesse. Pourquoi respecter un vieillard ? Est-ce donc que le nombre d’années comporte en soi quelque chose de méritoire et d’admirable ? À ce compte, ne devrions-nous pas respecter les vieux animaux, d’antiques couleuvres, des tortues bicentenaires ? Est-ce donc que la vieillesse ajoute quelque chose à la beauté de la physionomie humaine ? Hélas, quoi de plus attristant qu’un homme devenu gâteux, chauve, édenté, tremblotant, sans yeux, et comme dit Shakespeare, sans everything ?Et notre bel Américain de vingt-deux piges, qui rêvait il y a peu d’entrer dans les ordres et commence de se défaire du furieux puritanisme de sa jeunesse avant de devenir à la fois un romancier d’exception et un adepte « athénien » fervent du culte des corps et des culs, de pousser plus loin le bouchon.« Ce que l’on devrait respecter c’est non la vieillesse, mais la jeunesse, la force, la beauté », tout en précisant que celles-ci s’appliquent « tant à l’esprit qu’au corps lui-même », la vieillesse n’étant bonne « qu’autant qu’elle conserve les éléments qui font la jeunesse », et comment ne pas lui donner raison ?« L’extrême vieillesse est laide, repoussante, et au plus degré déprimante », écrit encore le jeune Green qui se retirera de ce bas monde à l’âge de 96 ans après avoir répété maintes fois que la mort n’existe pas, et comme un soupçon d’eugénisme l’inspire ensuite plus précisément : « Le mieux serait de fixer un terme à la vie humaine au-delà duquel il ne serait permis à personne de s’aventurer, sauf aux êtres d’élite qui pourraient justifier leur demande de prolongation par quelques preuves de leur force. Qu’on imagine alors l’extraordinaire effort des affamés de vivre, la furie de travail qui en résulterait, l’immense progrès d’une race talonnée par la mort et qui consacrerait toute son énergie à la vaincre »…

(Lectures du monde, 2020-2022) TERESA. – Notre femme de ménage occasionnelle (un lundi tous les quinze jours) , en voie de se faire opérer bientôt, a dû subir un test de dépistage du coronavirus lors de son passage récent au CHUV, et je m’attends à la même mesure prochaine, mais elle réagit avec le même fatalisme débonnaire que moi, affirmant qu’il ne faut pas dramatiser et que les occasions d’«attraper la mort» ne dépendent pas que des chauve-souris chinoises.Or je me rappelle, devant la pandémie psychologique actuelle, tous les écrits et les films qui ont plus ou moins fasciné les foules de ces deux derniers siècles sur d’analogues canevas catastrophistes – apprenant à l’instant que Contamination de Soderbergh revient en lice aux States où Donald Trump ne semble pas encore éternuer.Et puis quoi ? Et puis rien, à cela près que l’aspirateur de Teresa reste, aux yeux du chien Snoopy, le sujet d’effroi principal de cette matinée au ciel agréablement ennuagé d’un 2 mars où se fête saint Jacob « dans nos pays où les pies commencent leurs nids »... HYGIÉNISME JUVÉNILE. – Le 9 avril 1922, donc il y a un peu moins d’un siècle de cela, le jeune Julien Green, évoquant le carnage de la Grande Guerre, regrette le fait que le « merveilleux carnage » n’ait pas extirpé la médiocrité de notre civilisation, et plus particulièrement la laideur des vieillards, « Que faire ? », se demande-t-il posément. « Le mieux serait de hâter la fin de notre race, de prêcher le suicide de tous ceux qui ne sont pas beaux pour laisser le champ libre à de meilleurs éléments.Et d’en rajouter une nouvelle couche le 11 avril : «Elle est singulière, cette idée que nous devons respecter la vieillesse. Pourquoi respecter un vieillard ? Est-ce donc que le nombre d’années comporte en soi quelque chose de méritoire et d’admirable ? À ce compte, ne devrions-nous pas respecter les vieux animaux, d’antiques couleuvres, des tortues bicentenaires ? Est-ce donc que la vieillesse ajoute quelque chose à la beauté de la physionomie humaine ? Hélas, quoi de plus attristant qu’un homme devenu gâteux, chauve, édenté, tremblotant, sans yeux, et comme dit Shakespeare, sans everything ?Et notre bel Américain de vingt-deux piges, qui rêvait il y a peu d’entrer dans les ordres et commence de se défaire du furieux puritanisme de sa jeunesse avant de devenir à la fois un romancier d’exception et un adepte « athénien » fervent du culte des corps et des culs, de pousser plus loin le bouchon.« Ce que l’on devrait respecter c’est non la vieillesse, mais la jeunesse, la force, la beauté », tout en précisant que celles-ci s’appliquent « tant à l’esprit qu’au corps lui-même », la vieillesse n’étant bonne « qu’autant qu’elle conserve les éléments qui font la jeunesse », et comment ne pas lui donner raison ?« L’extrême vieillesse est laide, repoussante, et au plus degré déprimante », écrit encore le jeune Green qui se retirera de ce bas monde à l’âge de 96 ans après avoir répété maintes fois que la mort n’existe pas, et comme un soupçon d’eugénisme l’inspire ensuite plus précisément : « Le mieux serait de fixer un terme à la vie humaine au-delà duquel il ne serait permis à personne de s’aventurer, sauf aux êtres d’élite qui pourraient justifier leur demande de prolongation par quelques preuves de leur force. Qu’on imagine alors l’extraordinaire effort des affamés de vivre, la furie de travail qui en résulterait, l’immense progrès d’une race talonnée par la mort et qui consacrerait toute son énergie à la vaincre »… ENTRE LUCRÈCE ET LA METHODE COUÉ. Or, me relevant à peine du premier «coup de vieux » que m’ont valu, ces dernières années et ces mois plus récents, «ma» première embolie pulmonaire et «mon » premier infarctus, sans parler de « mon » cancer sous contrôle et « mes » putain de douleurs jambaires, je me suis rappelé ces lignes hardies en lisant Se réjouir de la fin, deuxième roman du jeune Adrien Gygax entré en littérature il y a deux ans de ça avec un caracolant Aux noces de nos petites vertus célébrant le triolisme amoureux à la Jules et Jim et l’usage sans frein des alcools forts et autres artifices paradisiaques plus ou moins opiacés, dont le jeune auteur trentenaire semble aujourd’hui revenu avec des allures de chattemitte, mais est-ce si sûr ?L'épicurien d'hier s'est-il déjà empantouflé pour faire dire à son vieux protagoniste que rien n'est plus cool que finir en contemplant un coucher de soleil de rêve à la fenêtre de son mouroir de béton, se rappelant la sage résolution de l'antique Lucrèce (De rerum natura, etc.) et sa conclusion évoquant la méthode Coué ou les sages résignations de la gentille Pollyanna devant la mort: « N'est-ce point un état plus paisible que le sommeil ? »Le discours actuel sur « nos aînés », notamment dans les médias, me répugne personnellement au-delà de ce qui est dicible, en cela qu’il parle de «nos seniors» comme d’une entité réelle uniforme sur laquelle il s’agit de se pencher sérieusement et qu’il faut aider «à tous les niveaux», tant en la protégeant de ses faiblesses (ah, l’alcoolisme et les jeux d’argent !) qu’en l’aidant à « gérer » ses désirs et plaisirs et jusqu’aux plus inavouables requérant alors, en pays bien organisés, le recours aux réseaux de caresseuses et de caresseurs…À cette idéologie d’atelier protégé, l’auteur de Se réjouir de la fin pourrait sembler adhérer en cela qu’il fait de son protagoniste un vieux tellement typique (typiquement ordinaire en quidam de l’hospice occidental en version suisse) qu’il en devient atypique, certes longtemps accroché à sa femme Nathalie (décédée un matin d’avril au fond du jardin) et à sa Mercedes, à sa maison et à son téléphone fixe, mais lâchant finalement prise et se résignant à intégrer une de ces maisons de retraite qu’il détestait tant jusque-là – et l’on compatit bien bas quand il se retrouve lapant sa soupe en silence au milieu de ses compagnes et compagnons sans visages, même s’il ne semble pas en souffrir vraiment.Mais que sait-on réellement des gens ? Un veuf aisé sans dons particuliers et qui croit voir un reflet de la divinité dans la grâce d’une jolie fille ou la félicité dans une dose de morphine autorisée, est-il a priori indigne de notre attention ? Et la tendresse là-dedans ? Et la poésie ?Celle-ci, dont on se gargarise les yeux aux ciel avec des airs importants, filtre pourtant au fil des pages de Se réjouir de la fin, autant que la tendresse, non pas tant par de belles images et de beaux sentiments que, modulés en dix mois sur le journal intime retrouvé après la mort du vieil homme, par le ton simple et sobre de l’écrivain qui relève le pari de montrer la sérénité acquise et beauté d’une vie apparemment toute plate. CONTES ET MÉCOMPTES DE LA MÈRE-GRAND. – Le temps de « ma » sieste désormais obligatoire, durant laquelle le dernier roman de Joël Dicker nous est arrivé par La Poste alors que je faisais un rêve pénible de chasse finissant dans « notre jardin » par l’abattage d’un immense daim aux yeux tendres, je me suis rappelé les tribulations de la vieille Claire, dans le roman Grand-mère et la mer de mon amie octogénaire Janine Massard, où l’auteure (je veux dire l’autrice, l’auteuse ou l’autorelle, selon la lumière du jour), sous le masque assez transparent de Line, jeune femme émancipée de l’ éducation rigoriste de parents « momiers », emmène son aïeule, moins coincée et soumise que sa mère, voir de plus près la Méditerranée, quitte à tomber sur un premier os : à savoir que l’hôtel de Golfe-Juan recommandé à la plus jeune par son boss se transforme saisonnièrement en bordel pour marins de l’US Navy au service de l’OTAN…J’imagine l’effroi de cette mère-grand découvrant le Journal non censuré de Julien Green, elle qui s’inquiète déjà - tout en l’admirant et l’enviant un peu – des libertés prises par la « gamine » qui a déjà voyagé pas mal «à l’Est» et lui recommande de « voir le futur », et c’est d’ailleurs l’intérêt majeur de ce petit roman de vieille dame que sa propre mère eût sans doute jugée indigne que de détailler, avec humour et cocasserie, l’écart subit, voire vertigineux, creusé entre générations depuis le début des années 60.Comme il en va de ce que vit le vieil homme de Gygax, le voyage de Claire et Line pourrait relever du lieu commun, mais c’est en somme le rôle de tout romancier de transformer les clichés en images vivantes et signifiantes, les uns avec génie comme un Julien Green, les autres avec talent, les uns et les autres avec ou sans succès, ce qui n’importe guère devant l’étendue de la mer et les profondeurs inconnues de la mort – certains en conçoivent une absolue pétoche et d’autres prétendent qu’elle n’existe pas -, ou devant la simple vie subie ou savourée qui reste, parfois, si jolie, etc. PAUVRE FRANCE ! – Revoyant, il y a quelque temps, La Règle du jeu de Jean Renoir, mille et maintes fois encensée et tenue pour un chef d’œuvre, je me disais une fois de plus que l’académisme théâtral français, formaliste et pompeux, n’en a jamais fini de peser sur l’interprétation, comme cela se voit dans ce film dont les seules séquences qui me semblent aujourd’hui supportables relèvent d’une espèce de folie brouillonne, alors que le drame final confine au ridicule ; et tout ça ne s’est pas arrangé dans les versions françaises de Brecht ou de Tchekhov et de Shakespeare, si souvent plombées par le pédantisme, et le jeune cinéma, les séries actuelles restent eux aussi guindés et emphatiques à souhait, à quelques rares exceptions près. Or à quoi cela tient-il ?J’en parlais l’autre jour avec mon cher Gérard, l’un de mes très rares compères de la première heure avec qui je m’entends « sur toute la ligne » depuis que, tous deux, nous avons dépouillé nos relents de dogmatisme, pleinement d’accord sur le fait que le profond humour shakespearien, qui ressortit à un non moins profond amour à la fois impérial et populaire, aristocratique et campagnard, aussi joyeusement puritain que sombrement débauché, n’a pas d’équivalent en France sauf chez Rabelais ou quelques autres grands fous à la Proust ou à la Balzac, à la Bernanos en ses à-pics ou à la Céline dans le genre hyper-teigneux, au rire sonnant aigre comme la pluie de ce matin sur l’occiput du gentil Freddie Mercury dont j’entrevois de mon balcon l’effigie de bronze… AU GRAND HÔTEL. - Bernard de Fallois, lors d’un de ses séjours au Grand Hôtel de Chandolin où il venait rendre visite à notre ami commun Pierre Jean Jouve, durant les dernières années du règne du vieux Léonard Pont (près de vingt ans avant la naissance de Joël Dicker), m’avait dit l’inconditionnelle admiration qu’il vouait au maestro Fellini, guère étonnante à vrai dire chez un proustien passionné de cirque, grand connaisseur du monde des clowns et familier plus discret des parloirs de prisons, entre autres singularités qu’il partageait avec le directeur du Grand Hôtel connu pour son érotomanie et sa familiarité avec les têtes couronnées d’ancienne Europe et la flore alpine avoisinante.De nos longues veillées automnales sous les châtaigniers rutilants d’or et de pourpre du plus haut village d’Europe, Fallois m’avait dit aussi deux ou trois choses non convenues sur le roman à propos de son ami Georges Simenon et de sa passion adolescente pour Autant en emporte le vent que notre fille Sophie a lu trois fois d’affilée entre ses treize et quatorze ans ; et Bernard me l’avait dit alors : qu’un grand roman est un tableau en 3D dans lequel vous vous mouvez comme le Poisson-Lune dans son aquarium – tout cela que je retrouve, en substance et transformation « à la Dicker », dans L’énigme de la chambre 622, le rire en plus !

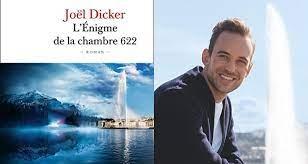

ENTRE LUCRÈCE ET LA METHODE COUÉ. Or, me relevant à peine du premier «coup de vieux » que m’ont valu, ces dernières années et ces mois plus récents, «ma» première embolie pulmonaire et «mon » premier infarctus, sans parler de « mon » cancer sous contrôle et « mes » putain de douleurs jambaires, je me suis rappelé ces lignes hardies en lisant Se réjouir de la fin, deuxième roman du jeune Adrien Gygax entré en littérature il y a deux ans de ça avec un caracolant Aux noces de nos petites vertus célébrant le triolisme amoureux à la Jules et Jim et l’usage sans frein des alcools forts et autres artifices paradisiaques plus ou moins opiacés, dont le jeune auteur trentenaire semble aujourd’hui revenu avec des allures de chattemitte, mais est-ce si sûr ?L'épicurien d'hier s'est-il déjà empantouflé pour faire dire à son vieux protagoniste que rien n'est plus cool que finir en contemplant un coucher de soleil de rêve à la fenêtre de son mouroir de béton, se rappelant la sage résolution de l'antique Lucrèce (De rerum natura, etc.) et sa conclusion évoquant la méthode Coué ou les sages résignations de la gentille Pollyanna devant la mort: « N'est-ce point un état plus paisible que le sommeil ? »Le discours actuel sur « nos aînés », notamment dans les médias, me répugne personnellement au-delà de ce qui est dicible, en cela qu’il parle de «nos seniors» comme d’une entité réelle uniforme sur laquelle il s’agit de se pencher sérieusement et qu’il faut aider «à tous les niveaux», tant en la protégeant de ses faiblesses (ah, l’alcoolisme et les jeux d’argent !) qu’en l’aidant à « gérer » ses désirs et plaisirs et jusqu’aux plus inavouables requérant alors, en pays bien organisés, le recours aux réseaux de caresseuses et de caresseurs…À cette idéologie d’atelier protégé, l’auteur de Se réjouir de la fin pourrait sembler adhérer en cela qu’il fait de son protagoniste un vieux tellement typique (typiquement ordinaire en quidam de l’hospice occidental en version suisse) qu’il en devient atypique, certes longtemps accroché à sa femme Nathalie (décédée un matin d’avril au fond du jardin) et à sa Mercedes, à sa maison et à son téléphone fixe, mais lâchant finalement prise et se résignant à intégrer une de ces maisons de retraite qu’il détestait tant jusque-là – et l’on compatit bien bas quand il se retrouve lapant sa soupe en silence au milieu de ses compagnes et compagnons sans visages, même s’il ne semble pas en souffrir vraiment.Mais que sait-on réellement des gens ? Un veuf aisé sans dons particuliers et qui croit voir un reflet de la divinité dans la grâce d’une jolie fille ou la félicité dans une dose de morphine autorisée, est-il a priori indigne de notre attention ? Et la tendresse là-dedans ? Et la poésie ?Celle-ci, dont on se gargarise les yeux aux ciel avec des airs importants, filtre pourtant au fil des pages de Se réjouir de la fin, autant que la tendresse, non pas tant par de belles images et de beaux sentiments que, modulés en dix mois sur le journal intime retrouvé après la mort du vieil homme, par le ton simple et sobre de l’écrivain qui relève le pari de montrer la sérénité acquise et beauté d’une vie apparemment toute plate. CONTES ET MÉCOMPTES DE LA MÈRE-GRAND. – Le temps de « ma » sieste désormais obligatoire, durant laquelle le dernier roman de Joël Dicker nous est arrivé par La Poste alors que je faisais un rêve pénible de chasse finissant dans « notre jardin » par l’abattage d’un immense daim aux yeux tendres, je me suis rappelé les tribulations de la vieille Claire, dans le roman Grand-mère et la mer de mon amie octogénaire Janine Massard, où l’auteure (je veux dire l’autrice, l’auteuse ou l’autorelle, selon la lumière du jour), sous le masque assez transparent de Line, jeune femme émancipée de l’ éducation rigoriste de parents « momiers », emmène son aïeule, moins coincée et soumise que sa mère, voir de plus près la Méditerranée, quitte à tomber sur un premier os : à savoir que l’hôtel de Golfe-Juan recommandé à la plus jeune par son boss se transforme saisonnièrement en bordel pour marins de l’US Navy au service de l’OTAN…J’imagine l’effroi de cette mère-grand découvrant le Journal non censuré de Julien Green, elle qui s’inquiète déjà - tout en l’admirant et l’enviant un peu – des libertés prises par la « gamine » qui a déjà voyagé pas mal «à l’Est» et lui recommande de « voir le futur », et c’est d’ailleurs l’intérêt majeur de ce petit roman de vieille dame que sa propre mère eût sans doute jugée indigne que de détailler, avec humour et cocasserie, l’écart subit, voire vertigineux, creusé entre générations depuis le début des années 60.Comme il en va de ce que vit le vieil homme de Gygax, le voyage de Claire et Line pourrait relever du lieu commun, mais c’est en somme le rôle de tout romancier de transformer les clichés en images vivantes et signifiantes, les uns avec génie comme un Julien Green, les autres avec talent, les uns et les autres avec ou sans succès, ce qui n’importe guère devant l’étendue de la mer et les profondeurs inconnues de la mort – certains en conçoivent une absolue pétoche et d’autres prétendent qu’elle n’existe pas -, ou devant la simple vie subie ou savourée qui reste, parfois, si jolie, etc. PAUVRE FRANCE ! – Revoyant, il y a quelque temps, La Règle du jeu de Jean Renoir, mille et maintes fois encensée et tenue pour un chef d’œuvre, je me disais une fois de plus que l’académisme théâtral français, formaliste et pompeux, n’en a jamais fini de peser sur l’interprétation, comme cela se voit dans ce film dont les seules séquences qui me semblent aujourd’hui supportables relèvent d’une espèce de folie brouillonne, alors que le drame final confine au ridicule ; et tout ça ne s’est pas arrangé dans les versions françaises de Brecht ou de Tchekhov et de Shakespeare, si souvent plombées par le pédantisme, et le jeune cinéma, les séries actuelles restent eux aussi guindés et emphatiques à souhait, à quelques rares exceptions près. Or à quoi cela tient-il ?J’en parlais l’autre jour avec mon cher Gérard, l’un de mes très rares compères de la première heure avec qui je m’entends « sur toute la ligne » depuis que, tous deux, nous avons dépouillé nos relents de dogmatisme, pleinement d’accord sur le fait que le profond humour shakespearien, qui ressortit à un non moins profond amour à la fois impérial et populaire, aristocratique et campagnard, aussi joyeusement puritain que sombrement débauché, n’a pas d’équivalent en France sauf chez Rabelais ou quelques autres grands fous à la Proust ou à la Balzac, à la Bernanos en ses à-pics ou à la Céline dans le genre hyper-teigneux, au rire sonnant aigre comme la pluie de ce matin sur l’occiput du gentil Freddie Mercury dont j’entrevois de mon balcon l’effigie de bronze… AU GRAND HÔTEL. - Bernard de Fallois, lors d’un de ses séjours au Grand Hôtel de Chandolin où il venait rendre visite à notre ami commun Pierre Jean Jouve, durant les dernières années du règne du vieux Léonard Pont (près de vingt ans avant la naissance de Joël Dicker), m’avait dit l’inconditionnelle admiration qu’il vouait au maestro Fellini, guère étonnante à vrai dire chez un proustien passionné de cirque, grand connaisseur du monde des clowns et familier plus discret des parloirs de prisons, entre autres singularités qu’il partageait avec le directeur du Grand Hôtel connu pour son érotomanie et sa familiarité avec les têtes couronnées d’ancienne Europe et la flore alpine avoisinante.De nos longues veillées automnales sous les châtaigniers rutilants d’or et de pourpre du plus haut village d’Europe, Fallois m’avait dit aussi deux ou trois choses non convenues sur le roman à propos de son ami Georges Simenon et de sa passion adolescente pour Autant en emporte le vent que notre fille Sophie a lu trois fois d’affilée entre ses treize et quatorze ans ; et Bernard me l’avait dit alors : qu’un grand roman est un tableau en 3D dans lequel vous vous mouvez comme le Poisson-Lune dans son aquarium – tout cela que je retrouve, en substance et transformation « à la Dicker », dans L’énigme de la chambre 622, le rire en plus ! TABLEAUX. – Ce qu’il y a de très amusant dans ce roman « suisse » de Joël Dicker, c’est que nous y retrouvons un pays, la ville et le jet d’eau de Genève, le parc Byron et l’Hôtel des Bergues, la chemin de Ruth à Cologny où habitait un ami libraire et le café Remor où j’ai bu un café avec Cabu ; et le Palace de Verbier si semblable au Grand Hôtel de Chandolin ou au Weisshorn de Saint-Luc, et l’appartement cossu de Dicker lui-même voisinant avec les bureaux du richissime homme d’affaires Metin Arditi romancier lui aussi « à ses heures » et plein de malice également - tout cela photographiquement avéré, jusqu’à l’hypperréalisme, et complètement transposé au photoshop du feuilleton de gare ou d’aérogare, alors que l’essentiel du décor, l’air des soirs, le moelleux des moquettes de banques et le menu détaillé de ce que ces bonnes gens bouffent et boivent se fond en tableau traversé par les personnages plus ou moins imposteurs de l’Intrigue construite comme une complication horlogère ou un dessin à la Escher…On n’est pas chez Tolstoï ni sur le fil de la phrase de Paul Morand ou de Chardonne, mais l’Espace y est, les Tableaux y sont et le feuilleton roule ma poule, aussi captivant sur le moment que loufoquement invraisemblable, comme dans Tintin, et je n’en suis qu’à la page 309 tandi que Snoopy me regarde de l’air de dire que ça va comme ça… EN MARCHE. - Le vendredi 13 de ma double angioplastie approchant (j’ai lâché le Sintrom ce matin et m’injecterai de la Clexane Enoxaparinum natricum demain et après-demain), je prie les dieux de ne pas différer l’opération pour cause de pandémie cantonale tant je suis impatient de recouvrer ma noble aptitude à la marche sans douleurs – ce qu’attendant je lis Le Fils de Jo Nesbo, dont l’atmosphère glauque me semble nettement plus convenue que le dernier Dicker dont Lady L. a l’air de se régaler après moi en relevant illico la vivacité des personnages. (Ce mardi 10 mars)

TABLEAUX. – Ce qu’il y a de très amusant dans ce roman « suisse » de Joël Dicker, c’est que nous y retrouvons un pays, la ville et le jet d’eau de Genève, le parc Byron et l’Hôtel des Bergues, la chemin de Ruth à Cologny où habitait un ami libraire et le café Remor où j’ai bu un café avec Cabu ; et le Palace de Verbier si semblable au Grand Hôtel de Chandolin ou au Weisshorn de Saint-Luc, et l’appartement cossu de Dicker lui-même voisinant avec les bureaux du richissime homme d’affaires Metin Arditi romancier lui aussi « à ses heures » et plein de malice également - tout cela photographiquement avéré, jusqu’à l’hypperréalisme, et complètement transposé au photoshop du feuilleton de gare ou d’aérogare, alors que l’essentiel du décor, l’air des soirs, le moelleux des moquettes de banques et le menu détaillé de ce que ces bonnes gens bouffent et boivent se fond en tableau traversé par les personnages plus ou moins imposteurs de l’Intrigue construite comme une complication horlogère ou un dessin à la Escher…On n’est pas chez Tolstoï ni sur le fil de la phrase de Paul Morand ou de Chardonne, mais l’Espace y est, les Tableaux y sont et le feuilleton roule ma poule, aussi captivant sur le moment que loufoquement invraisemblable, comme dans Tintin, et je n’en suis qu’à la page 309 tandi que Snoopy me regarde de l’air de dire que ça va comme ça… EN MARCHE. - Le vendredi 13 de ma double angioplastie approchant (j’ai lâché le Sintrom ce matin et m’injecterai de la Clexane Enoxaparinum natricum demain et après-demain), je prie les dieux de ne pas différer l’opération pour cause de pandémie cantonale tant je suis impatient de recouvrer ma noble aptitude à la marche sans douleurs – ce qu’attendant je lis Le Fils de Jo Nesbo, dont l’atmosphère glauque me semble nettement plus convenue que le dernier Dicker dont Lady L. a l’air de se régaler après moi en relevant illico la vivacité des personnages. (Ce mardi 10 mars) LA QUESTION DU STYLE. – Comme j’ai lu beaucoup de ce que j’estime la meilleure littérature, ces derniers jour, de la Nouvelle histoire de Mouchette de Bernanos à Minuit de Julien Green, en même temps que les romans d’Audiberti et pas mal de pages de Chardonne aussi, je crois être en mesure de distinguer ce qui relève du style, au sens organique et musical où l’entendait Audiberti dans ses entretiens avec Georges Charbonnier, et ce qui se bonne à la phrase des « écriveurs » et des « écrivants », comme je l’ai d’ailleurs rappelé dans le chapitre de mon libelle consacré aux « auteurs cultes » et à la littérature de grande diffusion.Cela étant je crois savoir distinguer aussi ce qui est style dans une écriture apparemment non « littéraire », comme celle d’un Simenon, qui fait jouer d’autres registres émotionnels et d’autres ressorts de ce qu’on a appelé la langue-geste, qu’on trouve chez un Knausagaard, vu avec dédain par les pédants français, ou chez Dicker dans son premier opus à succès et dans le dernier.Or, le fait que Bernard de Fallois, prioritairement attaché à la langue « artiste » par excellence qu’est celle de Proust, et néanmoins capable de repérer la qualité singulière d’auteurs à succès qui n’ont rien de «littéraire» en apparence, de Simenon à Sagan ou de Monteilhet à Dicker, recoupe ma propre perception, sans préjugés académiques, de la littérature. Lorsque j’évoquai celle-ci avec Patricia Highsmith, celle-ci se récria à l’idée qu’on pût la comparer à un grand écrivain de la stature d’un Henry James. Mais il y avait chez elle un certain génie de la naration et une acuité de l’observation, une conscience suraiguë des failles du psychisme humain ou du corps social qui en faisait un médium.

LA QUESTION DU STYLE. – Comme j’ai lu beaucoup de ce que j’estime la meilleure littérature, ces derniers jour, de la Nouvelle histoire de Mouchette de Bernanos à Minuit de Julien Green, en même temps que les romans d’Audiberti et pas mal de pages de Chardonne aussi, je crois être en mesure de distinguer ce qui relève du style, au sens organique et musical où l’entendait Audiberti dans ses entretiens avec Georges Charbonnier, et ce qui se bonne à la phrase des « écriveurs » et des « écrivants », comme je l’ai d’ailleurs rappelé dans le chapitre de mon libelle consacré aux « auteurs cultes » et à la littérature de grande diffusion.Cela étant je crois savoir distinguer aussi ce qui est style dans une écriture apparemment non « littéraire », comme celle d’un Simenon, qui fait jouer d’autres registres émotionnels et d’autres ressorts de ce qu’on a appelé la langue-geste, qu’on trouve chez un Knausagaard, vu avec dédain par les pédants français, ou chez Dicker dans son premier opus à succès et dans le dernier.Or, le fait que Bernard de Fallois, prioritairement attaché à la langue « artiste » par excellence qu’est celle de Proust, et néanmoins capable de repérer la qualité singulière d’auteurs à succès qui n’ont rien de «littéraire» en apparence, de Simenon à Sagan ou de Monteilhet à Dicker, recoupe ma propre perception, sans préjugés académiques, de la littérature. Lorsque j’évoquai celle-ci avec Patricia Highsmith, celle-ci se récria à l’idée qu’on pût la comparer à un grand écrivain de la stature d’un Henry James. Mais il y avait chez elle un certain génie de la naration et une acuité de l’observation, une conscience suraiguë des failles du psychisme humain ou du corps social qui en faisait un médium.