Ce n’est pas un secret, j’aime beaucoup les livres ; c’est pourquoi j’ai décidé de vous parler régulièrement des livres que j’ai lus ou relus. Gardez bien à l’esprit que mon avis en vaut largement un autre…

Julie Delfour, Bestiaire imaginaire, Seuil, 2013 : Très inspirée par les rapports entre hommes et animaux, Julie Delfour dresse ici un inventaire (forcément non exhaustif) des connaissances relatives aux dragons, hippogriffes, tarasques, sirènes, licornes, et autre dahus qui peuplent notre imaginaire depuis des millénaires : notre Graoully national n’y est pas représenté à moins de considérer le serpent qui hantait l’amphithéâtre de Durocortorum comme un avatar parmi d’autre du dragon, au même titre que la méridionale tarasque. Créatures purement imaginaires ? Pas forcément : toutes les légendes entourant ces animaux apparemment improbables sont moins le signe d’une mystification que des limites de nos connaissances ; le principal mérite de l’’imagination serait d’envisager comme possible ce que la science n’est pas (pas encore ?) en mesure de connaître, elle vient au secours de l’entendement là où il en peut y avoir de certitude. Tous ces animaux légendaires nous rappellent que l’homme n’est pas la mesure de toutes choses et qu’il y a encore une multitude de faits que nous ignorons ; nous ne connaissons même pas la moitié de ce qui vit autour de nous et la classification rigoureuse des espèces est un leurre rassurant qui ne rend pas justice à la multitude de possibles que la nature est capable d’actualiser : le basilic, le yéti et le serpent à deux têtes sont-ils vraiment plus invraisemblables que l’ornithorynque, dont l’existence a été attestée malgré la résistance de l’esprit cartésien ? Tel serait le dénominateur commun de cet ouvrage richement illustré, plaisant à lire et qui se veut à la fois complet et synthétique ; l’étonnement devant les créatures présentées s’estompe au fil de la lecture et cette dernière peut finir par devenir indigeste, mais on n’est pas obligé de tout lire d’un trait. Une dernière petite critique : certaines pages sont imprimées en noir sur fond rouge, ce qui n’est pas très pratique, mais ce n’est vraiment pas grand’ chose.

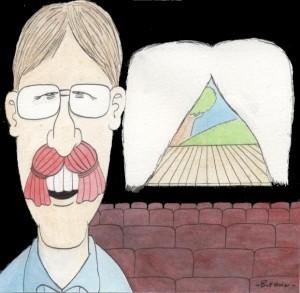

Yves Leroy, Je suis tombé sur la tête, Cloître-Maison du théâtre, 2013 : Il faut effectivement être tombé sur la tête pour avoir le cran de mener une carrière d’homme de théâtre en un siècle bassement consumériste ! Après une douzaine d’années de bons et loyaux services à la tête de la Maison du théâtre de Brest, Yves Leroy a décidé de passer la main : c’est à l’occasion de ce départ en retraite qu’a été édité ce recueil de textes de son cru écrits au cours de sa carrière d’homme de théâtre. Il ne s’agit ni de ses mémoires ni d’un manifeste mais simplement de la trace écrite d’une vie d’homme au service de la culture : toutes les réflexions, couchées sur papier, qu’Yves Leroy a pu mener sur les faits culturels dont il fut un témoin privilégié, que ce soit en tant qu’acteur ou en tant que spectateur – distinction artificielle dans la mesure où, dans l’acte de création théâtrale, il s’agit en fait de deux aspects complémentaires, la spécificité du théâtre résidant dans le fait qu’il n’a d’existence que dans son interaction avec le public qui participe tout autant à la production de l’œuvre et dont la place n’a rien à avoir avec celle du consommateur passif. De fait, si l’ouvrage se distingue par la diversité de son contenu, diversité directement proportionnelle à celle des expériences de l’auteur, le dénominateur commun n’en est pas moins l’insistance sur le fait que le spectacle vivant est aujourd’hui un territoire de résistance face à un marché prédateur, un domaine dans lequel les hommes peuvent restaurer leur statut de citoyens éclairés et éviter d’être réduits à l’état de consommateurs de divertissements. D’un bout à l’autre, Yves Leroy se refuse à considérer que la culture n’est accessible qu’à une élite et ne cesse de rappeler que tout homme, en tant qu’homme, y a droit ; une revendication on ne peut plus d’actualité : combien de pauvres bougres ignorent la richesse dont ils sont porteurs parce qu’on les a traités toute leur vie comme des producteurs sans cervelle ? En dépit de cette continuité, lire l’intégralité de ces écrits pourra paraître quelque peu indigeste à certains, mais on n’est pas obligé de tout lire d’un coup.

Yves Leroy vu par votre serviteur.

Serge Gennaux, L’homme aux phylactères, Le Lombard, 1987 : Il était, en 1965, dans les pages de Spirou, un petit bonhomme qui voulait devenir héros de BD ; il était bien de sa personne, élégant, sportif, aventureux, plein d’allant… Bref, il avait tous les atouts en main pour réussir, à un détail près : il ne savait pas parler en phylactères. Alors l’éditeur lui donna quelques leçons pour y arriver : notre héros s’entraîna donc pendant des années et, en 1978, il revint, et les leçons ont porté : il est devenu un vrai spécialiste du phylactère, capable d’en produire de tous les types possibles et imaginables, du plu simple au plus élaboré, et il ne manque pas d’y avoir recours pour convaincre l’éditeur de l’engager… Au-delà de ce ressort dramatique déjà original en tant que tel, cette série dessinée se distingue par son aspect extrêmement avant-gardiste pour son époque, surtout dans une revue destinée à la jeunesse : Walt Kelly, le créateur de Pogo, s’était déjà amusé à jouer avec cet accessoire-clé de la bande dessinée qu’est le phylactère, mais Gennaux aura été le premier, à ma connaissance, à lui donner un rôle aussi central, à en faire le ressort du gag : la mise en scène est minimaliste, le plus souvent réduite au dialogue entre l’homme aux phylactères et l’éditeur (aux traits librement inspirés de ceux de Charles Dupuis), de telle sorte que rien ne vient perturber le lecteur dans sa découverte du potentiel comique, souvent insoupçonné, de ces « ballons » devenus tellement communs qu’on ne prend même plus la peine de les regarder… Peut-être trop « hors du lot », la série ne sera jamais éditée chez Dupuis qui a donc laissé ce soin à son concurrent historique, Le Lombard : il n’empêche que l’ingéniosité de son créateur est saluée à juste titre dans la préface de l’album réalisée par Franquin himself, s’il vous plaît !

Puisqu’on parle de jouer avec les phylactères…

Anne-Marie Cibaud, Enfant libre, Sutton, 2012 : La petite Malika Kerautret vivait heureuse avec sa mère, veuve de guerre, et son petit frère dans les quartiers populaires du Brest de l’entre-deux-guerres, élevée dans un milieu pauvre mais digne et (détail qui a son importance), athée, au milieu de gens hauts en couleur. Mais un jour, un accident rend invalide la maman de Malika qui est envoyé dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs ; projetée du jour au lendemain dans un monde diamétralement différent du sien, elle saura lutter pour rester fidèle à son éducation et, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, échappera au bourrage de crâne dont ses consœurs d’infortune sont les victimes, gardant au fond de son crâne une phrase qui allait sauver sa liberté, « vivre sans dieu, c’est possible ». Le premier roman d’Anne-Marie Cibaud n’est pas un brulot anti-religion, loin s’en faut ; loin d’être « contre » quoi que ce soit, l’ouvrage est plutôt « pour » la liberté individuelle, pour la liberté de conscience, pour la liberté d’expression ; mais au-delà de tout engagement, Enfant libre est d’abord un livre écrit avec le cœur, un roman plein de sensibilité (ce qui ne veut pas dire plein de bons sentiments), un bel hommage à la classe ouvrière en général et la culture populaire brestoise en particulier.

Pour l’anecdote, Anne-Marie Cibaud est adjointe à la sécurité du maire de Brest.

Siné, Journal pré-posthume, Le Cherche-midi, 2013 : Siné a été de tous les combats, il a tenu tête à tous les monstres qui nous empoisonnent l’existence : l’Église, le patronat, l’armée, la police, l’intolérance… Il ne lui restait plus qu’un ennemi à narguer : la mort. Sans doute le combat le plus inégal qui soit, mais faute d’espérer faire mordre la poussière à la camarde, on peut au moins lui gâcher son triomphe en lui résistant le plus longtemps possible et ne lui accorder qu’une victoire de mort lente. En tout cas, Siné l’a fait : toutes les étapes de son combat contre la leucémie, qui a bien failli l’emporter, vous avez pu les découvrir sur Internet ; pour les relire, ne vous abîmez plus les yeux, Le Cherche-midi a eu les éditer sur du beau papier. Son ami Geluck nous avait averti que Siné ne baisserait jamais la garde, mais on n’imaginait pas que ce serait à ce point-là ! Le journal d’un homme âge, malade et hospitalisé aurait pu donner envie de déprimer et de tout laisser tomber, le journal pré-posthume de Siné donne envie à chaque page de rire et de se battre contre la fatalité ; le courage dont il fait preuve est une chose vraiment étonnante, le dessinateur ne semble pas avoir plus peur de la mort que de l’infâme Philippe Val, la verve, l’humour et la détermination qui ont fait son succès sont présents tout entiers à chaque page, il faut remonter aux dernières heures de Socrate pour retrouver un tel exemple de dignité de la part d’un homme poussé dans les derniers retranchements de la vie. Le courage a été payant puisque la maladie a été vaincue : Siné continue à animer Siné mensuel et sa dernière « zone » sur les femmes militaires prouve que ceux qui espéraient enfin assister à sa fin en sont pour leurs frais bien fait pour eux ! Le livre est aussi instructif puisque l’auteur en profite pour révéler quelques aspects méconnus de son passé, notamment sa participation à la construction de l’Algérie fraichement indépendante : l’ouvrage a tout pour plaire, quoi !

À bientôt pour de nouveaux coups de cœur littéraires.