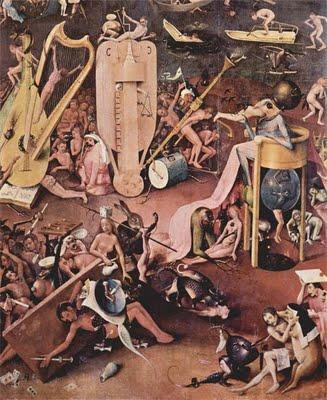

Jérôme Bosh : L'Enfer

Quand l’heure de la retraite a sonné, que le temps n’est plus compté et qu’il prend même le temps de prendre son temps, quand le téléphone désespérément muet ressemble aux Montres Molles de Salvador Dali et que seule la mémoire persiste à se souvenir des personnages croisés sur votre déjà longue route, alors c’est le moment crucial de s’interroger sur les rencontres qui vous ont marqué.

Dans ce genre d’exercice, d’habitude, il est de bon ton de se pencher sur les meilleurs d’entre nous, sur ceux ou celles qui ont durablement illuminé notre vie et en remuer les souvenirs jusqu’à plus soif pour perpétuer la fragrance un peu fanée de ces rencontres d’exception. Bien que n’étant pas misanthrope , du cœur de mon oisiveté forcée, me vint récemment l’idée de dresser enfin la liste de ceux et celles dont j’ai vivement souhaité, amoureusement rêvé, méticuleusement imaginé….. la disparition brutale.

J’imagine les cris d’orfraies de certains lecteurs. Comment peut-on, en ce monde où le moindre de nos désirs déviants est traqué et sanctionné par le Big Brother qui scrute nos propos, comment peut-on avouer là, tout crûment, avoir passé des nuits et des nuits d’insomnies à manigancer de telles horreurs ? D’aucuns, par hypocrisie, se récrieront en appelant à l’humanisme, souligneront le précepte chrétien du «tu ne tueras point», m’accuseront de mauvaises pensées, en appelleront à une psychiatrie salvatrice suivie d‘une place réservée à l‘asile.

D’autres iront même jusqu’à instruire le procès de celui qui, par la pensée, aurait prémédité ces morts suspectes, les auraient méthodiquement imaginées, en auraient réglé la scénographie dans les moindres détails, et, d’une sentence rapide, décideront de mon enfermement en cellule carcérale. La prison ou l’asile ont de tout temps été la seule réponse officielle et rassurante face à une déviance. Pour asseoir leurs condamnations, tous ces gens bien intentionnés auront sûrement des arguments à faire valoir, des justifications à avancer, des arguties de bien-pensants. Tenant pour microscopiques les maux dont mes victimes putatives auraient à répondre devant moi, elles les absoudraient après quelques pater et beaucoup d’ave, prétextant que « le pardon » est la chose la plus belle qu’un homme puisse faire sur terre.

Hé bien, osons le dire tout net, je ne partage pas ces points de vue. Je ne suis ni un pratiquant de l’immoral, ni un intégriste du "oeil pour œil, dent pour dent", pas plus qu’un nostalgique de cette horrible période de l’Inquisition.

Non, je ne revendique que la normalité banale d’un homme velléitaire, physiquement et moralement incapable de faire du mal à une mouche, à qui, seule la transfiguration nocturne de la réalité permettra d’y survivre. Et que celui qui n’a jamais réglé ses colères ou ses révoltes dans le rêve éveillé me jette la première pierre.

Si je fais le décompte du nombre de fois où, comme dirait l’autre, "sur l’écran noir de mes nuits blanches", comme d’autres font sauter des moutons pour s’endormir, je faisais défiler mes victimes imaginaires, cette page n’y suffira pas, la place me manquera ici. Si je souligne le détail de la liste de mes victimes putatives qui, avec le temps, s’est beaucoup enrichie, force est de constater que celle-ci est aussi longue que douloureuse. Et dans cette liste, lesquels choisir, lesquels mettre en exergue ? Je n’ai que l’embarras du choix ! Confronté à une telle litanie de souvenirs pénibles, comment retenir le critère indiscutable qui offrirait la garantie d’une sélection non partisane ? Et, une fois la liste arrêtée, comment établir un classement irréfragable, incontestable, non susceptible d’appel ? La question est d’importance. Faut-il paresseusement s’en tenir à la chronologie, ou bien commencer par celui ou celle qui a accompagné mes insomnies le plus souvent ?

Au bout de ce décompte d’apothicaire perdu dans mes fioles et mes onguents, s’il me faut présenter le premier de ceux que j’ai voué aux gémonies, celui qui fut le premier supplicié à être exposé sur les marches de mon Capitole, alors oui, à tout seigneur, tout honneur, ce sera mon géniteur.

*

* *

Dès l’âge de huit ans, souhaiter la mort de celui qui vous a donné la vie, peut apparaître aberrant, voire odieux.

La souhaiter sous le coup de la colère, en réaction à une râclée bien sentie, sous le coup d’une fureur passagère et aveugle, reste plausible et justifiable le temps que disparaissent les traces de la fessée ou celles du martinet.

Mais moi, je n’avais pas cet échappatoire pour justifier ma hargne. L’acte d’accusation que je rédigeais dans ma tête ne s’adressait qu’à une ombre, un non être, un absent. C’est d’ailleurs son inexistence que je lui reprochais de la façon la plus véhémente. Quand j’écris « véhémente », c’est un bien grand mot puisque sa vie durant, je n’ai jamais osé poser la question de son éventuelle existence à ma mère… Elle-même n’aborda jamais le sujet.

Mais enfin, si j’étais bien renseigné pour mon âge, pour me créer, il avait fallu s’y mettre à deux… et de cet épisode je ne disposais que d’elle comme témoin actif, voire comme complice. M’impressionnait -elle à ce point qu’il m’était impossible d’aborder franchement la question ? Etait -ce par peur de lui rappeler de mauvais souvenirs dont je n’aurais été qu’un pâle vestige que je n’osais prendre mon courage à deux mains et la questionner ? Jusqu’à l’âge de huit ans, j’avais imaginé mille et un moyens détournés d’amener le sujet dans la conversation mais sans jamais en concrétiser un seul, retenu par je ne sais quelle pudeur, me sentant sûrement coupable de quelque chose d’inavouable. Faute d’information, j’avais fait le deuil et passé le géniteur par pertes et profits.

C’est pendant les vacances d’été à Lion sur mer, profitant des bains de mer, au milieu des barges du débarquement échouées là sur la plage, que le «non-sujet» prit soudain de la consistance. Alors qu’en ce début d’après-midi je jouais dans le sable avec mon cousin Jean-Mary, toute la famille, ma grand-mère, mes tantes et ma mère, subitement, sans crier gare, évacuèrent la plage en prenant soin de me cacher aux regards des autres estivants sous une serviette empestant l‘ambre solaire. N’étant couvert ni de boutons, ni de bubons, ni de plaques annonciatrices d’une maladie contagieuse, je me laissai emmener ainsi jusqu’à la villa, où, sous le regard éploré de toute la gynécée, nous fut servi un chocolat chaud et de la brioche.

Aux regards complices échangés entre elles, je voyais que ces grandes personnes partageaient un secret auquel je n’aurais pas accès. Le soir venu, alors que mon cousin et moi étions censés dormir, je me glissai subrepticement près de la cuisine où ces dames conversaient en buvant leur tisane. Et là, caché derrière l’armoire à balais, je découvrais avec stupeur que non seulement moi aussi j’avais un père en chair et en os, mais que celui-ci était passé à quelques pas de nous, trop préoccupé par le babillage de celle qui semblait être son épouse et par la surveillance des deux jeunes enfants qui les accompagnaient. A portée de main, il était passé sans me voir, j’avais été transparent. Ce soir là j’aurais voulu mourir sur place. De honte et de rage à la fois. Pas un seul moment je ne songeai au choc ressenti par ma mère. Au contraire, inconsciemment je la rendais responsable de ce rendez-vous manqué, de cette fuite précipitée sous couvert d‘une serviette de bain.

De fils unique aimé, je changeai brutalement de statut et aux yeux de tous, de ma famille mais aussi des autres témoins de notre fuite précipitée, j’étais devenu l’objet du délit. Passant le reste de mes vacances scolaires chez une des tantes qui avait assisté à cet évènement, prenant mon courage à deux mains, je m’enhardit et abordai avec elle pour la première fois le sujet de mon géniteur, sans lui révéler le secret de mon indiscrétion, ni faire le lien avec ce qui s‘était passé à Lion sur Mer.

Surprise, elle ne refusa pas de répondre et ne se réfugia pas, comme je le redoutais, derrière l’inévitable "demande à ta mère". Selon elle, ma mère avait rencontré et aimé un jeune italien qui se prétendait artiste peintre, et j’étais né de cette liaison inavouable dans une famille dont le père, militaire, n’aurait jamais accepté de pacte avec l’ennemi d’hier. Dans le même temps, elle me livrait la raison pour laquelle, à huit ans, je n’avais toujours pas vu mon grand père… Ignorant tout des choses de la guerre, devant mon regard interrogateur, elle prit soin de flétrir mon ascendance parternelle en le décrivant comme un mauvais peintre, genre artiste raté qui, dans un tableau de ma mère peint par lui, n’avait su restituer que la ressemblance du chandail qu’elle portait alors.

Sur ce, elle changea de conversation et m’entretint de ses chiens. Toute ma vie, j’ai dû me contenter de ces quelques minutes de vérité. Mais le soir même, ne trouvant pas le sommeil, je dressai un nouveau portrait de lui, et le consacrai mauvais peintre, puis peintre en bâtiment. Ma hargne de ne pas l’avoir ne serait-ce qu’entraperçu, me conduisit à l’imaginer sous des traits peu reluisants. Je lui attribuais des lunettes de myope à quadruple foyer, le réduisais en taille alors que ma tante me l’avait décrit grand, et, emporté par la colère en faisais un espion venu vérifier sur place si les plages de Normandie pouvaient encore servir pour un débarquement d’Italiens revanchards.

Transformé en procureur maléfique, je tranchais dans le vif. Sa cause était entendue, il méritait la mort, non pas la guillotine, trop rapide, trop impersonnelle, trop propre. Non, il devait mourir de mort lente, connaître les pires châtiments, les douleurs les plus atroces.

Ainsi commença une longue période où, au lieu de me coucher accompagné d’ un livre d’aventures, je regagnais mon lit bien décidé à inventer les pires supplices à mon condamné préféré. Pour l’atteindre dans sa chair, il me fallait non pas le tuer, ça ce serait pour plus tard. Non, il me fallait d’abord le nier, lui retirer le bénéfice du peu de choses que je savais de lui, l’installer au cœur d’un univers dont il ne maîtriserait rien. « Mon » artiste peintre devint donc tout naturellement peintre en bâtiment, trop misérable pour pouvoir emmener sa très nombreuse famille en vacances, suant sang et eau pour gagner de quoi retourner dans le sud profond d’une botte italienne dont il était nécessairement originaire.

Chaque soir, je concoctais un scénario différent, lui infligeant la peur panique d’être retrouvé un jour par les maffieux de son île natale venus lui réclamer le prix du crime de sang qu’il y aurait commis en violant la fille d’un Dom Patricio règnant sur une Camora assoiffée de vengeance. Je l’imaginais se traînant à genoux, implorant leur pardon, le regard fixé sur la bouche du fusil de chasse qui le tenait en joue et qui, au final, lui faisait exploser la tête, dont les débris imprimaient le mur d’un merveilleux tableau au camaïeu rouge sang.

Curieusement, je ne me décrivais jamais comme l’exécuteur majeur de la sentence. La fin prématurée et violente de mon géniteur n’était que le fruit des circonstances, le résultat logique et froid d’un engrenage, un enchaînement historique qui ne pouvait que mal finir.

Alors que chaque soir j’inventais pour lui de nouvelles situations dont l’issue ne pouvait être que fatale, sans que je m’en aperçoive, mon géniteur devenait un mes héros récurrents.

En le tuant chaque soir à petit feu, alors que je n’avais reçu de lui qu’une insupportable ignorance et que mes scénarios ne lui permettaient jamais de venir à résipiscence, inconsciemment, je dois convenir que j’avais fini par mettre une majuscule au nom de Géniteur. En quelque sorte, je l’avais adopté !!!!

C’est sans doute pour cela que, des semaines plus tard, sonna le glas de mes cavales nocturnes en compagnie de cet absent qui prenait déjà trop de place. Mais il n'était que le premier de la liste.